1 引 言

人工不透水面指由不透水材料覆盖的人造地表结构,主要包括道路、硬化地表、房屋、建筑物等,是衡量城市发展和城乡建设用地时空特征变化的重要特征[1]。自改革开放以来,随着我国社会经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,基于生产生活需求,使用和修建人工不透水面,形成以居住、商业和交通运输为主体功能的建设用地成为普遍现象[2-4]。城市不透水面的不断增长不仅使地表的形态和状态在时间和空间尺度上发生变化,同时对区域的水文和生态过程产生深刻的影响,并且造成一系列的生态环境问题,如城市热岛效应、局部气候变化、生物多样性减少等[5-8]。因此,分析不透水地表的空间布局以及时空特征演化,对于城市发展规划和区域可持续发展具有重要意义[9-10]。

近些年来,遥感技术和GIS空间统计分析方法被广泛应用于包括城市空间结构、时空特征演化等在内的城市研究工作[11-14]。相关学者利用时序夜间灯光数据和GIS空间分析有效开展了大区域城乡建设用地的空间格局和动态演变分析工作。例如,Lu等[15-17]基于长时序夜间灯光数据分别提取了我国长江三角洲、粤港澳大湾区以及环渤海等区域的城市建成区面积,并采用典型的景观格局指数、空间结构参数、扩张指数等方式分析了城市群落的空间格局变化特征,结果表明相关研究区域均经历了快速的城市化进程。然而不同尺度下的城市空间研究往往需要采用不同的数据源,相较于粗分辨率的遥感数据源,精细分辨率的不透水面遥感数据不仅能够突破针对小区域城市土地变化研究的限制,并且对于精细刻画城市内部特征具有更好的优势[18-19]。

近年来,随着Landsat、Sentinel等中高分辨率卫星数据的陆续共享,城市尺度土地变化研究中,不透水面遥感数据的质量和应用潜力逐步提高。例如,刘美等[20-21]利用Landsat影像提取的不透水面数据,基于年平均扩张比率分别分析了哈尔滨市以及无锡市的不透水面变化特征,结果发现不透水面比例呈显著增加且存在一定的地域差异;康翔等[22] 使用清华大学发布的全球人造不透水面数据(GAIA),通过空间增长方向及基于同心圆圈层法的增长模式,分析了南京市近30 a城市不透水面变化特征,结果表明各时期不透水面空间增长格局具备明显差异;Li等[23]对杭州市1991~2014年间不同方向缓冲区的不透水面密度分布及其动态变化分析表明,不透水面在位于市中心不同的距离和方向上具有不同的扩张速率和模式;周鹏等[24-25]分别针对西安市及哈尔滨市中心城区的不透水面时空特征变化分析表明,人口、经济以及政策规划对不透水面扩张具有重要影响。既有研究工作从扩张模式、空间布局及驱动因素分析等方面在较长时间序列上对城市尺度不透水面扩张特点进行了探究,进一步提升了中高分辨率遥感数据在城市变化研究方面的应用潜力,这对于理解城市发展的特点尤为重要。

城市内部区位的发展阶段及其功能定位差异明显,客观认识城市化进程中不透水面内部时空特征演化和整体性趋势对于理解城市发展水平、优化城市空间结构、改善城市空间资源配置具有重要意义。本文利用中国科学院空天信息创新研究院最新发布的1985~2020年长时序不透水面产品GISD30[26],采用GIS空间分析和城市空间形态指数相结合的方法,探究了上海城市内部不透水面时序扩张特征的差异性和相似性,并进一步结合重心迁移和标准差椭圆模型分析了上海市不透水面时空格局的演化模式,从而更清晰地了解上海城市发展的内在机制和城市化水平,为上海城市规划建设和可持续更新提供科学依据和数据支持。

2 研究区概况

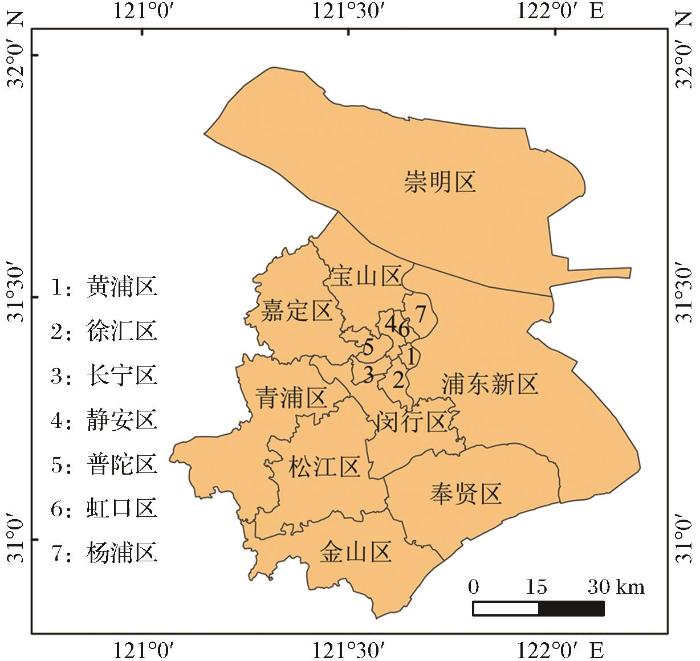

上海市地处中国东海岸和太平洋西岸,位于120°51′~122°12′E,30°40′~31°53′N,总面积6 340 km2,下辖16个行政区划,包括黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、浦东新区、金山、松江、青浦、奉贤和崇明等区(图1),且依托长江三角洲腹地,上海市长期以来处于我国重要的经济中心。

图1

自1978年改革开放以来,上海市经历了快速的城市发展和经济增长,随着20世纪90年代浦东新区的开发开放,城市扩张成为城市建设的主流,城市基础设施投资由1980年的9.55亿元达到2017年的1 705.22亿元,其中2019年常住人口2 428.14万人,人口密度达3 830人/km2。而伴随着上海城市化进程的推进和城市空间的不断扩展,大量的自然地表转化为具有不透水特性的人造地表,因此,以上海市为研究区开展城市尺度的不透水面时空特征演化分析具有典型性和代表性。

3 数据集与分析方法

3.1 数据集

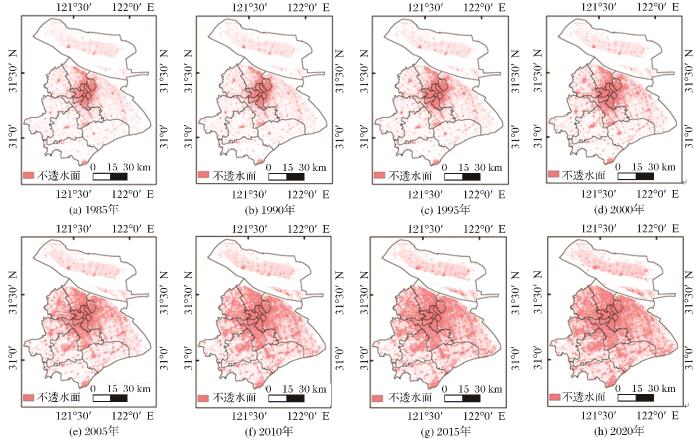

图2

图2

上海市1985~2020年不透水面空间分布

Fig.2

Spatial distribution of impervious surface in Shanghai from 1985 to 2020

3.2 分析方法

3.2.1 不透水面扩展分析指标

扩张速度和扩张强度是城市土地变化研究中常用到的重要分析指标。扩张速度可以用来表示研究期间内不同阶段不透水面的年平均增长速率,即不透水面的扩张趋势,考虑到相关研究往往将扩张速度定义为研究时段内扩张面积与研究时段的比值,由于研究使用的GISD30不透水面数据更新周期均为5 a,因此,在本研究中扩张面积被用来表征上海城市不透水面的扩张速度。

不透水面扩张强度指数(I)是指年平均扩张面积与基准年份不透水面占地面积的比值,该指标能够反映出不同区域、不同阶段不透水面扩张的强弱程度[34],公式如下所示:

其中:I表示不透水面扩张强度;Sb 为截止年份不透水面占地面积;Sa 为基准年份不透水面占地面积;T是以年为单位的时间。

3.2.2 不透水面空间形态分析指标

其中:P、F分别为紧凑度和分形维数;S、C为城市不透水面斑块的面积和周长。

3.2.3 重心迁移轨迹与标准差椭圆分析

重心迁移轨迹分析是基于地理要素加权平均中心的转移方向来刻画城市不透水面的扩张趋势,可用于揭示城市扩张过程中不透水面重心的转移规律[37-38]。基于标准差椭圆模型(Standard Deviational Ellipse, SDE)的空间统计分析方法最早由Lefever提出并用于揭示地理要素的空间分布特征[38-39],随后被广泛应用于城市时空格局及其变化研究,标准差椭圆方法可基于不透水面的空间区位和结构,通过椭圆的长轴、短轴、方位角(正北方向按顺时针方向与椭圆长轴的夹角)等基本参数定量描述不透水面空间分布的方向性和空间结构等特征[39]。研究采用重心迁移和标准差椭圆相结合的方式对上海市不透水面时空特征演化进行更为直观的分析。不透水面空间重心计算如

公式(

4 研究结果与分析

4.1 不透水面扩张分析

4.1.1 上海市不透水面整体扩张特征

研究发现,1985~2020年间,上海市不透水面占地面积持续增加,从878.07 km2增加到2 849.90 km2,年平均增长面积达56.34 km2,用地占比从1985年的11.02%增长至2020年的35.76%,扩张了3.25倍(表1)。随着1990年浦东新区的开发开放,上海城市化进程迅速推进,表现为不透水面扩张速度不断加快,其中1990~1995、1995~2000以及2000~2005年各历史时期的扩张面积分别为148.13 km2、272.35 km2和529.79 km2,扩张速度几乎成倍增加,截至2010年,上海不透水面占地面积增长至2 369.81 km2,此后,扩张速度显著放缓。对于不透水面扩张强度,其变化趋势和扩张面积表现出同样的特征,从1985~2005年,各历史时期的扩张强度持续增加,在2005年达到最大值7.71%,发展至2010年以后开始显著下降(表2)。

表1 上海市不透水面用地面积

Table 1

| 时相 | 占地面积/km2 | 用地占比/% |

|---|---|---|

| 1985 | 878.07 | 11.02 |

| 1990 | 954.09 | 11.97 |

| 1995 | 1 102.21 | 13.83 |

| 2000 | 1 374.56 | 17.25 |

| 2005 | 1 904.35 | 23.89 |

| 2010 | 2 369.81 | 29.73 |

| 2015 | 2 559.77 | 32.12 |

| 2020 | 2 849.90 | 35.76 |

表2 上海市不透水面扩张情况

Table 2

| 研究时段 | 扩张面积/km2 | 扩张强度/% |

|---|---|---|

| 1985~1990年 | 76.01 | 1.73 |

| 1990~1995年 | 148.13 | 3.11 |

| 1995~2000年 | 272.35 | 4.94 |

| 2000~2005年 | 529.79 | 7.71 |

| 2005~2010年 | 465.46 | 4.89 |

| 2010~2015年 | 189.96 | 1.60 |

| 2015~2020年 | 290.12 | 2.27 |

4.1.2 上海市不透水面内部扩张特征

随着上海城市化进程的不断推进,其不透水面占地面积持续增加,然而由于各行政区划的地理位置及其在上海城市发展中的功能定位有所不同,因而扩张特征各有差异。

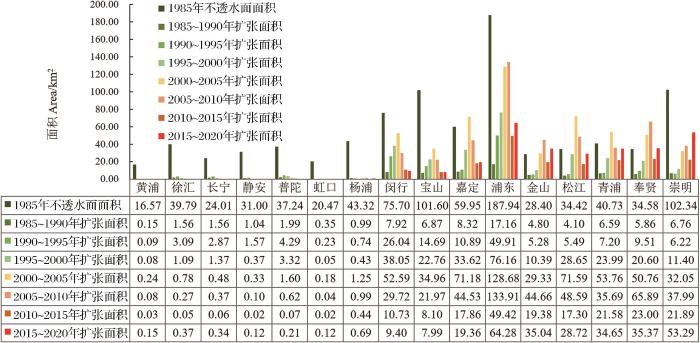

研究发现,上海市内部各区划不透水面扩张速度和扩张强度具备显著差异(图3)。对于扩张速度而言,浦东新区的变化特征最为突出,随着1990年浦东的开发开放,浦东新区不透水面扩张速度明显加快,1985~2020年间,其不透水面占地面积从187.94 km2增加至707.46 km2,年平均扩张面积达到14.84 km2,在2005~2010年,不透水面扩张面积达到最大值为133.91 km2,随后开始减小。中心城区由于不透水面用地占比较高且受到用地资源的限制,因而黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口以及杨浦7区,其35年间年平均扩张面积均小于0.4 km2。对于郊区,根据2001年《上海市城市总体规划方案(1999-2020)》中提出的“新城”概念,强调将原有的县城和卫星城打造为具有综合功能的中等规模城市[40],所以研究发现在1985年时,不透水面占地面积大于100 km2的仅有浦东、崇明和宝山3个区,分别为187.94 km2、102.34 km2及101.60 km2,而发展至2020年时,除金山区不透水面占地面积为177.26 km2外,位于郊区的其余8个行政区划不透水面占地面积均已大于200 km2,分别为浦东新区、崇明区、嘉定区、闵行区、奉贤区、松江区、青浦区和宝山区,其占地面积分别为707.46 km2、271.94 km2、265.72 km2、250.13 km2、245.59 km2、238.85 km2、224.19 km2及218.95 km2。

图3

图3

各行政区划不透水面扩张面积

Fig.3

Expansion area of impervious surface of each administrative division

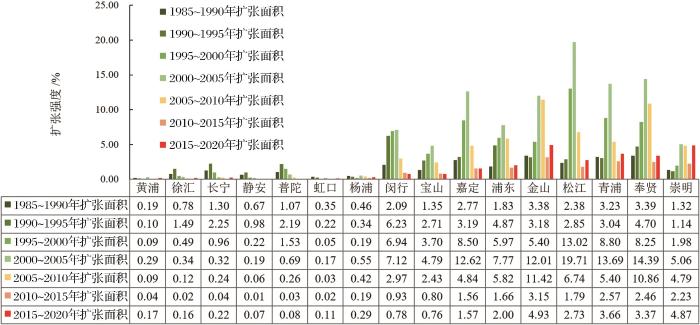

从不透水面扩张强度来看(图4),各区的扩张强度和扩张面积表现为不同的特征,对于浦东新区而言,由于具备最大的基准年不透水面占地面积,因而在各个研究时段不具有最大的扩张强度,且不同于扩张面积,其不透水面扩张强度的最大值出现在21世纪初的5 a,为7.77%。中心城区由于前期基础建设较为完善,扩张潜力较小,35 a间黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口以及杨浦等7区的年平均扩张强度均小于0.71%。对于奉贤、松江和金山三区,在1985年时,不透水面占地面积均不到35 km2,而从1985~2020年的35 a间,其年平均扩张强度分别达到2.46%、2.45%和2.40%(在上海市各行政区划中分别位列第一位、第二位和第三位)。从整体上看,上海市所有行政区划在2000至2005年扩张强度达到最大值,其中,以松江区的扩张强度最为突出,其2000~2005年的扩张强度值达到19.71%。而发展至2010年以后,各区划不透水面扩张强度开始显著下降,这表明2010年之后城市扩张不再成为上海城市发展的主流,而土地资源紧约束背景下,需要严格控制建设用地总量,紧扣土地集约利用主题,实现存量土地的优化利用。

图4

图4

各行政区划不透水面扩张强度

Fig.4

Expansion intensity of impervious surface of each administrative division

此外,研究基于自然间断点分类[41] 的方法,对上海市1985~2020年整个研究期间各区划不透水面的扩张速度以及扩张强度进行了聚类分析。本文将扩张速度划分为低速、中速和高速(0.82~12.11 km2、12.11~211.01 km2和211.0~519.52 km2)3个类别;同样地,扩张强度被聚类为低强度、中强度以及高强度扩张(0.13~0.70、0.70~1.99、1.99~2.45)。结果发现,浦东新区在35 a的时间跨度里同时被划分为高速和高强度扩张,这样的结果表明了自90年代浦东新区开发开放以来,其在上海城市发展中所具有的重要历史地位。

由于中心城建设规划主要以城市改造为主,因而黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口以及杨浦等区同时被划分为低速和低强度扩张类别;而郊区由于新城、新市镇的建设扩张,崇明、宝山、嘉定、青浦、闵行、松江、奉贤和金山等区均被划分为中速扩张的类别,其中,除崇明区、宝山区和闵行区属于中强度扩张类别外,嘉定、青浦、松江、奉贤和金山等区均被划分为高强度扩张,容易发现,这5个区划均处于上海城市南部郊区,且各行政区划具有较大的陆域面积,城市用地占比较小,可利用潜力较大,因而具备不透水面进一步扩张的基础条件。

4.2 上海市不透水面空间形态演化分析

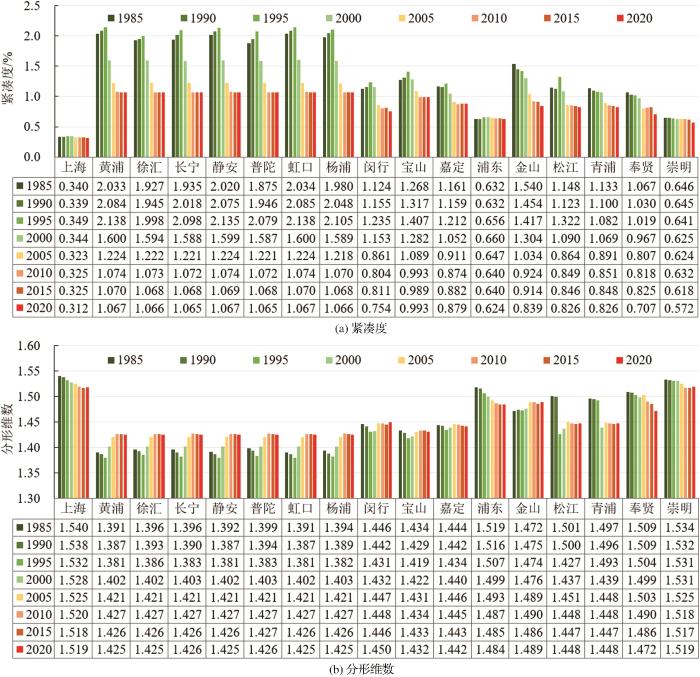

城市发展过程中,城市不透水面斑块之间的联系程度及其空间形态受到自然地理条件、城市发展政策以及城市规划管理等诸多要素的影响,基于时间尺度对上海市不透水面空间形态的变化特征进行探究,有助于了解上海市不透水面在各个时期的空间布局及其历史脉络。研究基于紧凑度和分形维数指标(图5),对上海市及其各行政区划不透水面空间形态从1985~2020年的演化特征展开分析。

图5

图5

上海市1985年~2020年紧凑度和分形维数

Fig.5

The compactness and fractal dimension of Shanghai from 1985 to 2020

上海市1986年和2001年的城市总体规划方案明确指出,在中心城规划中应始终坚持“多心、开敞式”的布局结构[42] ,其中,1986版城市总体规划方案提出中心城与近郊区由绿带相隔,总体上形成“紧凑而不封闭、疏散而不松散”城市布局。因此,从内部特征来看,中心城各区划不透水面紧凑度在1985~2020年间呈现下降趋势,在1985年时,长宁、虹口、黄浦、静安、普陀、徐汇以及杨浦等区划的不透水面紧凑度分别为1.935%、2.034%、2.033%、2.020%、1.875%、1.927%和1.980%,发展至2020年时,其紧凑度分别为1.065%、1.067%、1.067%、1.067%、1.065%、1.066%以及1.066%,降幅接近2倍但仍高于郊区行政区划,且2020年时市中心各区划的紧凑度十分相近,这一结果表明上海中心城区的不透水面空间形状由封闭型向疏散型演化,中心城“双增双减”(增加绿地空间和开敞空间、减少建筑总量和建筑容积率)的政策效果显著,“多心开敞”的中心城空间结构逐步形成,但同时需要注重城市空间品质和功能活力的提升,以保证中心城健康持续发展。对于浦东新区而言,其1985~2020年间的不透水面紧凑度始终保持在0.62%~0.66%,表现得较为稳定。郊区各行政区划不透水面紧凑度总体上呈现下降趋势,至2010年后开始趋于稳定。同时注意到,在1990~1995年期间,除崇明区、奉贤区、金山区和青浦区以外,其余的行政区划以及整个上海市的不透水面紧凑度均有所上升,表明这一时期,上海市不透水面斑块的聚集程度有所加强,不透水面斑块间的内部填充占据主导地位。

从分形维数来看,35 a来,上海市不透水面分形维数在各个研究时期均大于1.5,且分形维数由1985年的1.540降至2020年的1.519,呈现下降趋势,说明上海市不透水面边界整体较为复杂,但不透水面的空间形态更加规则。1985~2020年间,浦东新区的分形维数始终呈现下降特征,表明其不透水面扩张主要以内部填充为主,边界形状的复杂程度持续降低;对于中心城区而言,在各个历史时期,其分形维数始终小于1.5,且相对郊区区划更小,表明中心城区不透水面边界形状相对简单。此外,研究发现,发展至2010年以后,各行政区划以及整个上海市不透水面分形维数变化程度十分微弱,表明上海不透水面边界的复杂程度开始趋于稳定。

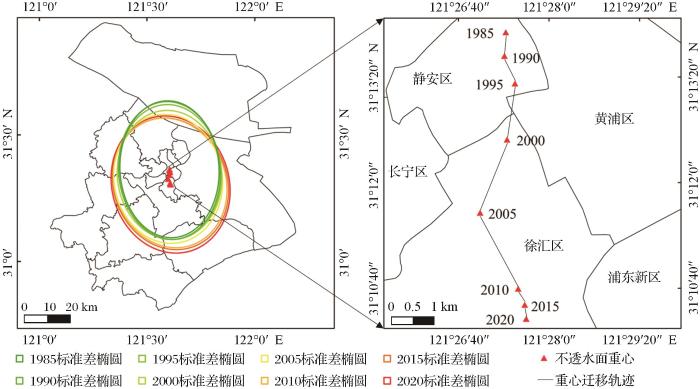

4.3 上海市不透水面空间扩张模式分析

城市扩张的空间模式受自然环境、社会经济和政府决策等诸多要素的影响,通常表现为同心圆、轴带以及多中心等扩张模式[43]。研究结合上海市不透水面重心及其标准差椭圆的参数特征,对上海市1985~2020年的不透水面空间扩张模式进行定量分析。

研究发现,从1985~2020年期间,上海市不透水面空间重心从31.240° N, 121.455° E迁移至31.179° N, 121.445° E,向南迁移67.97 km,向东仅迁移0.49 km,且由静安区转至徐汇区(图6和表3)。其中,在1995~2010年的3个研究时段向南发生较大程度的迁移,15 a间年平均向南迁移距离达到3.24 km。发展至2010年以后,重心南迁放缓并趋于稳定,从2010~2020年向南迁移仅0.48 km。因此,从不透水面重心迁移轨迹来看,上海市35 a来不透水面扩张的总体趋势为“从北向南”,至2010年以后,向南扩张的趋势开始放缓且进入相对稳定的扩张状态。

图6

图6

上海市城乡建设用地的空间扩展分析

Fig.6

Analysis on the Spatial Expansion of built-up in Shanghai

表3 上海市不透水空间重心坐标及其标准差椭圆参数

Table 3

| 时相 | 短轴 /km | 长轴 /km | 椭圆 扁率 | 椭圆方位角 /° | 重心坐标 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1985 | 22.07 | 30.46 | 0.28 | 176.72 | 31.240° N, 121.455° E |

| 1990 | 22.64 | 30.70 | 0.26 | 175.77 | 31.235° N, 121.454° E |

| 1995 | 22.68 | 30.05 | 0.25 | 174.93 | 31.229° N, 121.455° E |

| 2000 | 23.25 | 28.78 | 0.19 | 173.93 | 31.217° N, 121.450° E |

| 2005 | 24.12 | 28.81 | 0.16 | 170.44 | 31.203° N, 121.440° E |

| 2010 | 24.81 | 29.28 | 0.15 | 160.74 | 31.185° N, 121.446° E |

| 2015 | 25.34 | 29.76 | 0.15 | 160.25 | 31.182° N, 121.446° E |

| 2020 | 26.09 | 30.86 | 0.15 | 163.24 | 31.179° N, 121.445° E |

根据1986年上海城市总体规划方案中明确的以黄浦江为发展轴、向长江口和杭州湾“南北两翼”发展的城市格局,并对照本文4.1节关于不透水面扩张强度的聚类分析结果,上海南部的各行政区划均属于高强度扩张类别,这也就容易解释上海市不透水面空间重心向南迁移的原因。

关于上海市各时期不透水面的标准差椭圆进行分析(图6和表3),35 a来椭圆方位角始终处于160°~180°之间,表明上海市不透水面空间分布的主趋势基本维持在南北方向。但1985~2010年间,方位角由176.72°变化至160.74°,这表明随着浦东新区的开发建设,不透水面空间分布的主趋势方向具有向东转移的特征。而椭圆扁率基本与方位角呈现相同的变化特征,即在2010年之前持续减小,在2010年以后,开始趋于不变,说明从1985~2010年上海市不透水面空间分布的方向性持续变化,2010年以后则开始趋于稳定。“南北两翼”的上海城市扩张格局较为明显,这有利于改变依托单一中心的城市发展布局,逐步形成“中心城+新城”的区域城市群发展模式,而随着上海城市化进程的推进,为满足上海城市发展的新要求,有必要进一步落实和推进新一轮的上海城市规划内容,加快形成服务于国家战略的新型城市格局。

5 结 论

研究基于1985~2020年30 m分辨率不透水面数据GISD30,开展了上海市35 a不透水面的时空特征演化分析,为研究上海城市发展的规律和内在机制提供了重要的数据支持,同时对于上海城市空间规划及其可持续发展具有参考意义。主要结论有:

(1)1985~2020年上海市不透水面用地面积持续增加,由878.07 km2增长至2 849.90 km2,扩张了3.25倍。随着1990年浦东新区的开发开放,上海步入快速发展阶段,其中,1990~2010年不透水面扩张最为显著,至2010年以后,上海市不透水面扩张速度和扩张强度开始显著下降。

(2)上海市各区划不透水面扩张速度和扩张强度具备明显差异,郊区成为上海城市发展的主阵地和重要增长极,其中,浦东新区在各个历史时期均具有最大的扩张速度;中心城区由于前期城市建设较为完善,可利用潜力较小,因而不透水面扩张相对缓慢。

(3)从不透水面紧凑度和分形维数来看,中心城各区划紧凑度在1985~2020年间呈现下降趋势,表明中心城区不透水面由封闭趋于疏散,城市空间布局更加合理。上海市整体不透水面分形维数由1.540降至1.519,斑块边界的复杂程度降低,不透水面空间结构更加规则,2010年以后,各区划分形维数趋于不变,不透水面空间结构趋于稳定。

(4)上海市“南北两翼”的城市扩张特点较为明显,中心城区和郊区新城的建设扩张构成上海城市发展的核心。从不透水面空间重心来看,南部郊区不透水面的高强度扩张极大带动了重心的持续南移,而2010年以后,重心南迁开始放缓;从标准差椭圆参数来看,35 a间不透水面分布的主趋势基本维持在了南北方向,在1985~2010年间表现出向东转移的特征,发展至2010年以后,不透水面空间分布的主趋势方向开始趋于稳定。

参考文献

Impervious surface coverage: The emergence of a key environmental indicator

[J].

Rapid urban expansion and its implications on geomorphology: A remote sensing and GIS based study

[J].

Domesticated nature: Shaping landscapes and ecosystems for human welfare

[J].

Global distribution and density of constructed impervious surfaces

[J].

Assessing spatiotemporal characteristics of urban heat islands from the perspective of an urban expansion and green infrastructure

[J].

Urban sprawl and carbon emissions effects in city areas based on system dynamics: A case study of Changsha City

[J].

Impacts of urban expansion on natural habitats in global drylands

[J].

The influence of urbanisation on diversity and trait composition of birds

[J].

Societal response to challenges of global change and human sustainable development

[J].

全球变化和人类可持续发展:挑战与对策

[J].

Quantifying demand for built-up area–a comparison of approaches and application to regions with stagnating population

[J].

Remote sensing monitoring and driving force analysis of urban expansion in Guangzhou City, China

[J].

Annual dynamics of impervious surface in the Pearl River Delta, China, from 1988 to 2013, using time series Landsat imagery

[J].

Spatiotemporal analysis of urban expansion using GIS and remote sensing in Jigjiga town of Ethiopia

[J].

Spatial distribution and ten years change of global built-up areas derived from GlobeLand30

[J].

基于GlobeLand30的全球城乡建设用地空间分布与变化统计分析

[J].

Expansion analysis of yangtze river delta urban agglomeration using DMSP/OLS nighttime light imagery for 1993 to 2012

[J].

Spatial and temporal dynamics of urban build-up area in the core area of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area based on nighttime lighting data during

基于 1998~2017 年夜间灯光数据的粤港澳大湾区核心区城市建成区时空动态研究

[J].

Changes in spatial patterns of urban landscape in Bohai Rim from 1992 to 2010 Using DMSP-OLS Data

[J].

Study on urban spatiotemporal expansion pattern of three first-class urban agglomerations in China derived from integrated DMSP-OLS and NPP-VIIRS nighttime light data

[J].

基于DMSP-OLS与NPP-VIIRS整合数据的中国三大城市群城市空间扩展时空格局

[J].

Annual maps of Global Artificial Impervious Area (GAIA) between 1985 and 2018

[J].

Remote sensing monitoring and analysis of urban-rural gradient construction land and impervious surface in Harbin

[J].

哈尔滨城乡梯度建设用地结构变化及不透水面遥感监测分析

[J].

Characteristics of impervious surface expansion in Wuxi and its effect of water environment

[J].

无锡市城市不透水面扩张特征及其水环境效应

[J].

Spatiotemporal evolution characteristics of impervious surface area of Nanjing city in recent 30 years

[J].

近30年来南京市不透水面时空演变特征分析

[J].

Examining urban impervious surface distribution and its dynamic change in Hangzhou metropolis

[J].

Changes and driving forces of impervious surfaces in Xi’an City

[J].

西安市不透水面的变化及其驱动力

[J].

Spatial and temporal variation of the urban impervious surface and its driving forces in the central city of Harbin

[J].

GISD30:Global 30-m impervious surface dynamic dataset from 1985 to 2020 using time-series Landsat imagery on the Google Earth Engine platform

[J].

Fine land-cover mapping in China using Landsat datacube and an operational SPECLib-based approach

[J].

Automatically monitoring impervious surfaces using spectral generalization and time series landsat imagery from 1985 to 2020 in the Yangtze River Delta

[J].

A 30-year (1984–2013) record of annual urban dynamics of Beijing City derived from Landsat data

[J].

Global land cover mapping at 30 m resolution: A POK-based operational approach

[J].

Operating procedure for the production of the global human settlement layer from Landsat data of the epochs 1975, 1990, 2000, and 2014

[J].

High-resolution multi-temporal mapping of global urban land using Landsat images based on the Google Earth Engine platform

[J].

High-spatiotemporal-resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015

[J].

Analyses of dynamic expansion of urbanland and its driving force: A case study in Tianjin Municipality

[J].

城镇用地动态扩展及驱动力分析——以天津市为例

[J].

Research on remote sensing monitoring of urban spatial expansion in main urban area of Chongqing

[J].

重庆市主城区城市空间扩展遥感监测研究

[J].

On extraction and fractal of urban and rural residential spatial patten from Yanggong River Drainage Area in Yunnan Province

[J].

云南漾弓江流域城乡聚落形态信息提取与分形分析

[J].

Extraction and evolution analysis of urban built-up areas in Beijing,1984-2018

[J].

Measuring spatio-temporal dynamics of impervious surface in Guangzhou, China, from 1988 to 2015, using time-series Landsat imagery

[J].

Projecting the spatial variation of economic based on the specific ellipses in China

[J].

基于特征椭圆的中国经济空间分异研究

[J].

Shanghai City Master Plan

(

The data model concept in statistical mapping

[J].

Shanghai City Master Plan

[Z].

上海市城市总体规划方案

[Z].

A study on the impetus mechanism and models of urban spatial expansion

[J].