1 引 言

政府部门农业调查以及统计报告一直是从县到全国范围内主要农作物每年种植面积(收获面积)、粮食产量的主要数据来源[8]。然而,这种方法不仅耗时费力、昂贵,并且还存在时空差距[9]。自20世纪70年代初以来,卫星遥感已被公认为一种确定和绘制冬小麦种植面积和收获面积的有力工具。与实地调查相比,遥感技术因其数据获取简单、费用成本低效率高、空间覆盖范围广和重访周期短等优点,已经成为在区域或全球范围内监测冬小麦种植或收获面积的有效途径[10]。起初,MODIS数据是获取大区域尺度冬小麦空间分布信息和实时监测冬小麦长势的主要数据源[11]。后来,自陆地卫星Landsat 8号发射以来,以Landsat-8 OLI影像为代表的中高分辨率多光谱遥感影像因易获取、易处理、成本低廉、时效性强及提取精度高等优势成为冬小麦种植面积遥感监测的主要数据源之一[12]。现在,具有5 d重访周期以及10 m高空间分辨率,尤其还携带有红边波段的Sentinel-2影像为大规模冬小麦识别和产量监测打开了一扇相对崭新的大门[13]。有效利用Sentinel-2卫星的新增红边波段,构建相应的植被指数,提高冬小麦识别提取精度,是冬小麦种植面积和收获面积获取的新机遇,迫切需要开展相关研究。同时,遥感影像的时空分辨率正在逐步提高,推动了中国区域一系列冬小麦精细制图。例如,袁文平等人基于Landsat和Sentinel-2影像,运用时间加权动态时间规整(TWDTW)方法,生成了2016~2018年中国30 m空间分辨率冬小麦分布图[14]。韩林果基于国产高分一号卫星影像运用最大似然法提取了开封市祥符区冬小麦种植面积[15]。然而,这些工作大多数都是利用整个生长季的可用图像最终生成冬小麦种植面积地图,而对收获面积的研究却少有提及。在中国区域,由于地形的破碎性、生态的多样性,造成了农业种植系统的高度复杂性,使得中国区域并没有冬小麦收获面积的空间明确数据集以及统计数据,这阻碍了全球粮食安全,也给中国区域冬小麦产量准确预测研究带来了误差[16]。

因此,及时准确的冬小麦收获面积数据对于相关科学研究和决策具有重要价值。本研究的主要目标是:①利用Google Earth Engine(GEE)云计算平台和RF分类器,基于Sentinel-2遥感图像,运用特征选择方法得到最佳特征子集;②基于最佳特征子集获取冬小麦收获面积和种植面积,并实现冬小麦收获面积制图;③探究人为活动对冬小麦收获面积的影响。

2 研究数据

2.1 研究区

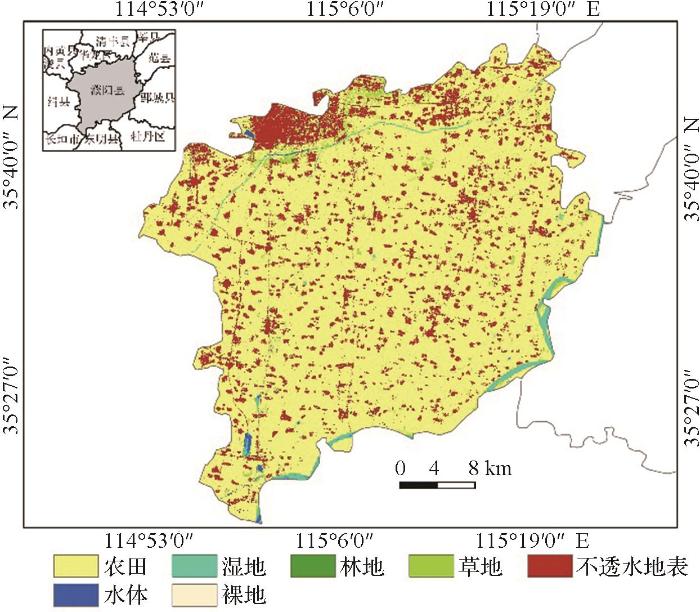

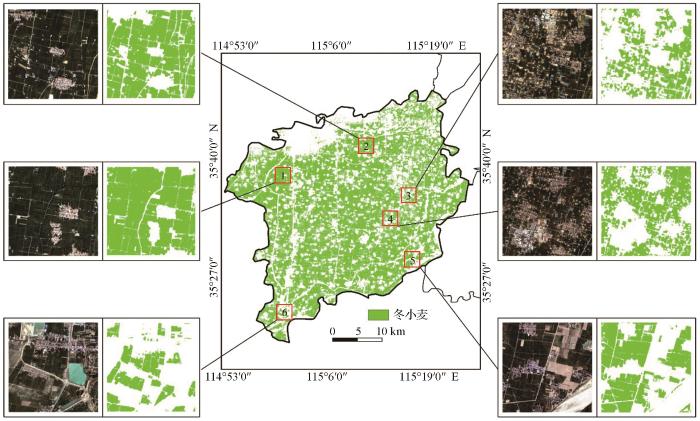

濮阳县位于河南省濮阳市南部,地理坐标在114.52°~115.25° E,35.20°~35.50° N之间,县域总面积为1 382 km2,如图1所示。该地区属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,历年平均气温在13.4 ℃ 左右,年均降水量在626 mm左右。一年中温度变化明显,气温日差较大,年平均无霜期约205 d。濮阳县地形地貌以平原为主,土壤肥沃,是全国超级产粮大县。其主要粮食作物为冬小麦,其次还种植玉米、棉花、花生、蔬菜等作物。

图1

图1

研究区地理位置,背景是2020年全球30 m精细地表覆盖产品(GLC_FCS30-2020)

Fig.1

Geographical location of Puyang County, the background map is based on the 30 m global land cover product fine classification system for 2020(GLC_FCS30-2020)

2.2 遥感数据

Sentinel-2由 Sentinel-2A 和 Sentinel-2B 两颗卫星组成,两颗卫星均搭载一枚多光谱成像仪,并且拥有13个光谱波段,幅宽为290 km。本研究采用的光谱波段包括10 m空间分辨率的红、绿、蓝、近红外波段以及20 m空间分辨率的红边1、红边2、红边3、红边4、短波红外1、短波红外2波段。Sentinel-2数据的重访周期为5 d,但由于云层覆盖的原因,使得在研究区特定生育期内,接近无云且能全面覆盖的影像较少。本研究在提取冬小麦种植面积时共使用了31张拔节期前(2018年10月13日至2019年4月1日)的以及2张分蘖期(2018年12月9日)的Sentinel-2 1C级影像,在提取冬小麦收获面积时共使用了2张成熟期(2019年5月23日)的Sentinel-2 1C级影像,具体详情请看表1,这些数据均在GEE中进行筛选并调用。

表1 遥感影像参数信息

Table 1

| 年份 | 数据集 | 提取类型 | 数据日期 | 影像数量 |

|---|---|---|---|---|

| 2019 | Sentinel-2 1C级 | 种植面积 | 2018.10.13~2019.04.01 | 31 |

| 2018.12.09 | 2 | |||

| 收获面积 | 2019.05.23 | 2 |

2.3 农业气象站点数据

农业气象数据详细记录了冬小麦各个生育期开始的时期,可以根据这些时期选择特定生育期内的遥感影像,从而达到可靠的分类结果。本研究通过濮阳县内1个农业气象站点记录的信息,实现濮阳县2019年冬小麦收获面积和种植面积的提取,如表2所示。根据濮阳县冬小麦物候日历,选取特定生育期的遥感影像进行冬小麦面积提取。在分蘖期,冬小麦距离播种时间近且能在影像中被发现,并且受人为因素和自然灾害影响较小,但是该时期冬小麦生长缓慢,特征区别其他地物相近,分类误差较大。在拔节期前,可以通过加入时间序列谐波特征以及一些分位数特征来提高分类精度,并且经对比不同生育期遥感影像发现,拔节期前受人为因素干扰较小。在成熟期,冬小麦茎、叶、穗发黄,相较于其他地物具有独特的色泽,从而易被区分,可用于收获面积提取。

表2 濮阳县冬小麦物候日历

Table2

| 生育期 | 时间 |

|---|---|

| 播种‒出苗期 | 2018.10.13~11.14 |

| 分蘖期 | 2018.11.15~12.10 |

| 越冬期 | 2018.12.11~2019.03.05 |

| 返青期 | 2019.03.06~04.01 |

| 拔节‒抽穗期 | 2019.04.02~04.28 |

| 开花‒乳熟期 | 2019.04.29~05.19 |

| 成熟期 | 2019.05.20~06.04 |

2.4 样本数据采集

本研究采集的样本点覆盖了濮阳县,并且具有随机性和良好的空间分布。2019年冬小麦样本点主要来自野外采集,并与Google Earth高分辨率影像目视解译相结合,然后对照冬小麦各个生育期的合成影像,只保留整个生长期都是冬小麦的样本点,采集到的冬小麦样本点为186。除了冬小麦,还筛选了179个其他植被样本点(林地、草地、蔬菜),171个建筑道路样本点,86个水体样本点,筛选的原则是:分别参照2018~2019年冬小麦各个生育期的合成影像进行目视解译,然后导出成KML格式,导入到Google Earth中进行检验,确保样本点的准确性。收集的参考数据随机分成两部分,70%用来训练,30%用来验证,训练样本与验证样本之间没有重叠。

3 研究方法

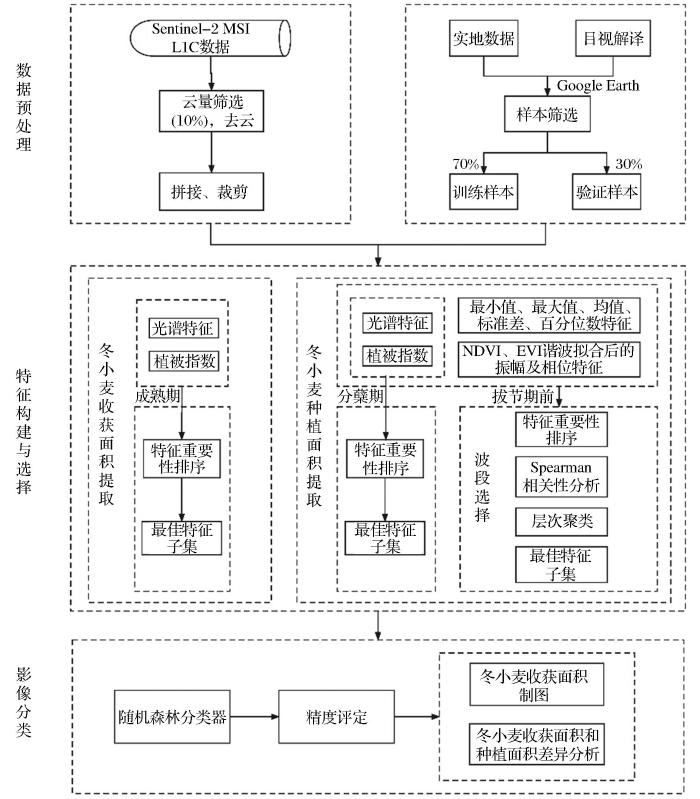

图2展示了本研究主要的技术路线。首先,基于濮阳县2019年冬小麦物候日历,挑选出成熟期的Sentinel-2 1C级数据,然后对数据进行相应的预处理。构建光谱特征,搭建随机森林分类器,获取最佳特征子集,实现了2019年濮阳县收获面积的提取,并进行精度评价。其次,为了探究冬小麦收获面积与种植面积的差异,本研究分别基于分蘖期和拔节期前的Sentinel-2 1C级遥感影像进行冬小麦种植面积的提取。最后,绘制了2019年濮阳县冬小麦收获面积地图,并且比较了2019年濮阳县冬小麦收获面积和种植面积的空间分布差异,探究了人为活动对收获面积的影响。

图2

3.1 数据预处理

由于在GEE平台上缺少2019年之前的濮阳县Sentinel-2地表反射率产品,所以选取了2018~2019年的Sentinel-2多光谱仪器大气顶部反射率影像集来进行实验。基于GEE平台,调用 “CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE” 属性,将影像集的每张影像云量控制在10%以内,并利用质量控制波段(QA60)标记对Sentinel-2数据进行云遮蔽。使用最邻近算法将Sentinel-2影像的空间分辨率重采样至10 m,并通过波段计算得到了8个常用的指数特征(如表3所示):归一化植被指数NDVI、增强型植被指数EVI、土壤调节植被指数SAVI、归一化差异水体指数MNDWI、归一化建筑指数NDBI,为了充分发挥Sentinel-2红边波段在作物分类中的作用,还构建了红边NDVIre1、红边NDVIre2以及红边位置指数REP。计算公式中B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B11分别代表蓝、绿、红、红边1、红边2、红边3、近红外、短波红外1波段的值。

表3 Sentinel-2影像所用指数特征描述

Table 3

3.2 特征构建与选择

3.2.1 冬小麦收获面积最佳特征子集构建

除了Sentinel-2 10个原始光谱特征和8个常用的指数特征外,还构建了能准确测量叶绿素含量的GNDVI指数以及对类胡萝卜素和叶绿素含量变化高度敏感的PSRI指数,这两个指数都能用于检测成熟期的植被(如表3所示)。基于Sentinel-2数据总共获取了20个候选特征来获取2019年濮阳县的收获面积。特征选择极大地影响着机器学习模型的计算效率。在处理大量遥感影像进行分类时,并非所有的特征都能有效提高精度,因此为了筛选出对作物分类贡献更大的特征,特征选择是必要的。特征选择不仅能够去除冗余特征,还能在节省运行时间的同时以实现较高的分类精度[27]。本研究通过在GEE中调用随机森林分类中的explain()函数来对20个特征进行重要性排序,然后基于序列前向选择的方法(SFS)将20个降序特征依次加入到随机森林分类器中,计算每次添加新特征后的分类精度,并比较整体的分类精度趋势,直到精度达到一个稳定或者不再大幅度增加的状态,此时的特征子集即为最佳特征子集。基于这种方法,20个候选特征最终减少为10个。

3.2.2 冬小麦种植面积最佳特征子集构建

为了准确地获取2019年濮阳县冬小麦种植面积,本研究分别采用了基于分蘖期和基于拔节期前的Sentinel-2遥感影像进行分类。而分蘖期冬小麦生长缓慢,往往容易与土壤混分,为了提高冬小麦与土壤的光谱可分性,在原有的18个特征中还加入了用于检测裸露土壤的BSI(裸土指数),因为它可以有效表征土壤中的矿物质含量。计算公式如表3所示。同样在GEE中调用explain()函数,对19个候选特征进行重要性排序,然后基于序列前向选择的方法进行特征筛选,待分类精度保持稳定后,保留下来的特征即为最佳特征子集。最终,重要特征的数量从19个减少到7个。

由于经对比各个时期的遥感影像后发现拔节期后人为干扰对冬小麦种植区影响较大,所以挑选拔节期前的冬小麦各个生育期影像来进行冬小麦种植面积的提取。在这次实验中,总共为冬小麦分类准备了184个候选特征,其中包括:

(1)10个原始光谱波段与8个指数特征的中位数合成;(2)在该时间段,计算了最小值、最大值、均值、标准差以及第5、25、50、75、95个百分位来构建更多的光谱指标。(3)因为不同作物生长周期和物候的差异能通过植被指数时间序列表现出来,因此本研究构建了NDVI和EVI时间序列。又由于谐波分析是一种有效的数据降维手段,在植被指数时间序列拟合中得到了广泛的应用[28]。所以本研究通过谐波线性回归重构NDVI和EVI时间序列,线性谐波模型数学表达式如下:

其中:

重构后的曲线保持了原有时间序列的总体趋势,并且更加平滑。同时分解后的谐波包含了重构曲线的大量信息,因此本研究在线性谐波拟合之后,提取出振幅

在GEE中通过调用addBands()函数,将上述构建的184个特征作为波段添加到一副影像上。由于构建的特征数量多且具有连续性、波段之间的相关性大,而且每种波段和指数对分类精度的贡献能力我们尚未可知。因此需要设计一个特征筛选的方案,从大量的候选特征中选取最佳特征子集,从而避免信息冗余[29]。具体步骤:①先通过特征重要性排序,得到了32个特征。因为在添加到32个特征后,分类总体精度达到最大。②提取所有冬小麦样本点在32个波段的值,然后进行Spearman相关性分析。③对Spearman相关性分析后的结果进行层次聚类,聚集方法设置为“Ward linkage”,即在每一步中,将聚类间距离最小的一对集群合并,然后根据特征重要性排序,保留每个集群中排序最靠前的一个特征,这样可以显著降低特征之间的共线性,将这些特征送入到随机森林分类器中,比较其总体精度,最终将聚类的数量确定为11。即从184个特征中筛选出了11个特征用于冬小麦种植面积准确提取。

3.2.3 最佳特征子集J-M距离计算

其中:

3.3 随机森林分类器

随机森林是一种机器学习算法,最先由Leo Breiman提出[33]。它采用Bagging思想,通过逐步抽样策略,并在加入随机属性选择的方式进行训练。即对原始数据集进行随机且有放回的抽样,其中约三分之二的数据构成了训练集,对每个训练集分别建立决策树,剩下三分之一的数据进行内部误差无偏估计,产生袋外误差,用于测试分类[34]。随机森林分类器由于其稳健高效,对噪声不敏感,分类精度高等特点,一直被人们所采用。同时RF方法能够在很少或没有参数设置要求的情况下,其计算性能也能达到很好[35]。随机森林还能够评估各个变量特征在分类问题上的重要性,更有利于特征选择。因此,在本研究中,使用随机森林方法进行分类。通过测试树的数量对分类结果的影响,即在GEE中通过循环依次显示0~300棵树中每次间隔10颗树的总体精度,最终确定树的棵数为120。每个节点中的特征数被设置为特征数的平方根,其他参数在GEE中保持默认值。

3.4 精度评定

其中:

4 研究结果与分析

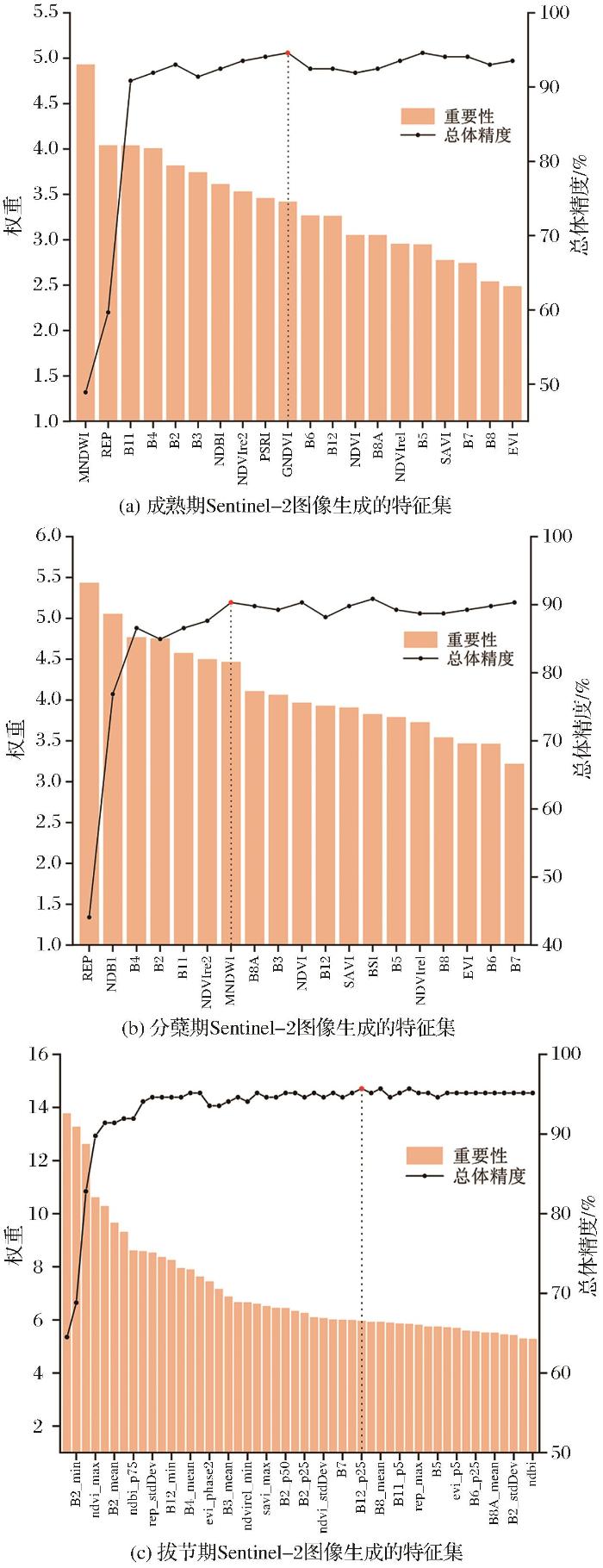

4.1 最佳特征子集与J-M距离结果分析

为了确定最佳特征子集,将成熟期Sentinel-2图像生成的特征集(20个)、分蘖期Sentinel-2图像生成的特征集(19个)、拔节期前Sentinel-2图像生成的特征集(184个)分别输入RF分类器中,然后根据重要性得分按降序排列了各个特征,得到3个时期特征重要性如图3所示。按照序列前向选择的方法(SFS)对重要度降序排列的特征依次构建冬小麦分类模型,观察特征子集与RF分类总体精度之间的关系如图3,最佳特征子集的数量由分类精度确定。最终基于成熟期的Sentinel-2影像,得到的最佳特征子集为:B2,B3,B4,B11,REP,NDVIre2,PSRI,GNDVI,MNDWI,NDBI。从图3(a)中可以看出:MNDWI和NDBI权重占比较高,这两个波段可能有利于区分冬小麦与水体、不透水地表;红绿蓝波段、红边波段和短波红外波段对冬小麦识别以及收获面积提取贡献都较大,重要性都较高,另外加入的两个检测成熟期植被指数(PSRI,GNDVI)也发挥着重要作用。从图3(b)中可以看出:由分蘖期的Sentinel-2影像得到的最佳特征子集为:B2,B4,B11,REP,NDVIre2,MNDWI,NDBI。在探究拔节期前Sentinel-2图像生成的特征集与分类精度的关系时,只展示了基于序列前向选择后的前50个特征,因为在前50个特征时分类精度已经达到饱和。从图3(c)中可以看出,在使用到前32个特征时,分类精度已经达到最高,但为了降低所选特征的共线性,对经过Spearman秩序相关性的前32个特征进行分层聚类。最终得到拔节期前Sentinel-2图像生成的最佳特征子集为:NDVI_max,B2_mean,NDVI_phase,B5_mean,NDVI_amplitude,NDBI_p75,MNDWI_max,REP_p50,REP_stdDev,B2_p5,B2_p75。从这两个最佳特征子集可以看出,B2波段、REP指数、NDVI波段对冬小麦种植面积提取尤为重要。另外从拔节期前Sentinel-2影像获取的最佳特征子集还说明:由NDVI谐波拟合后的相位和振幅波段对种植面积提取也发挥了重要作用。

图3

图3

基于序列前向选择方法的特征数量与分类精度之间的关系,红点和虚线表示最佳特征子集的数量

Fig.3

The relationship between the number of features and classification accuracy based on sequential forward selection, red dot and dotted lines indicate the number of optimum feature subsets

为了比较最佳特征子集下不同样本之间的可分性,还计算了最佳特征子集下冬小麦与不同地类之间的J-M距离。结果表明:在成熟期收获面积提取中,冬小麦与其他植被、建筑和道路、水体之间的J-M距离分别为1.92、1.99、2.00,冬小麦与这3类地物都表现出良好的可分性;在分蘖期冬小麦种植面积提取中,冬小麦与其他植被之间的可分性相对较差,J-M距离只有1.83,与建筑、道路和水体的J-M距离分别为1.98、2.00,表明与其他两类可分性较强。在拔节期前Sentinel-2影像种植面积提取中,冬小麦与非植被之间(建筑道路和水体)可分性较强,分别达到1.99和1.99,与其他植被之间可分性也良好,J-M距离为1.96。

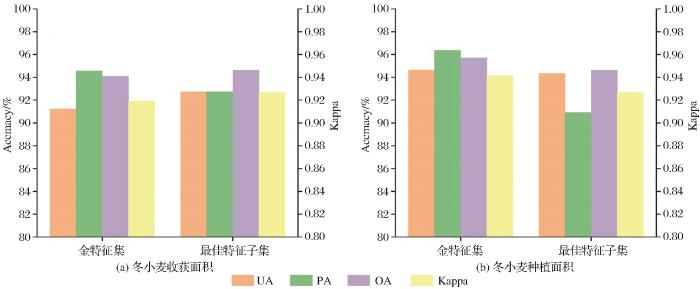

4.2 精度评定结果分析

基于成熟期最佳特征子集的冬小麦分类总体精度为94.62%,Kappa系数为0.93,由此可见,基于成熟期冬小麦遥感识别精度较高,冬小麦收获面积提取误差较小。分蘖期最佳特征子集下的冬小麦分类总体精度和Kappa系数分别为90.32%、0.87,在分蘖期,冬小麦正处于缓慢生长阶段,特征区别于其他地物不太明显,冬小麦遥感识别误差偏大,分类总体精度偏低,这也与我们之前的研究结果相符合[38]。而由拔节期前最佳特征子集的冬小麦分类总体精度和Kappa系数分别为94.62%、0.93,可以看出用这种方法提取的冬小麦种植面积总体精度更高,冬小麦识别误差较小。所以本研究采用该方法实现2019年冬小麦种植面积提取。

成熟期和拔节期前Sentinel-2影像全特征集以及最佳特征子集的精度评定结果如图4所示,从图中可以看出:①不论是冬小麦收获面积还是种植面积提取,方案B(最佳特征子集)都取得了不错的分类精度,总体精度和Kappa系数都超过了91%,充分说明了使用Sentinel-2影像特征选择生成的最佳特征子集提取研究区冬小麦收获面积和种植面积的可行性与准确性。②收获面积和种植面积提取过程中最佳特征子集的用户精度和制图精度均在90%到95%之间,说明冬小麦收获面积和种植面积识别提取较为准确,但同时也都存在不同程度的误差。

图4

图4

冬小麦收获面积和种植面积提取精度评定结果

Fig.4

Represent the accuracy evaluation results of harvesting area and planting area of winter wheat

同时在提取收获面积和种植面积过程中对未挑选的特征子集进行了精度评定和可分性分析,结果发现:基于成熟期未挑选的特征子集的冬小麦分类总体精度为91.4%,Kappa系数为0.88,冬小麦与其他植被之间的J-M距离为1.90;基于拔节期未挑选的特征子集的冬小麦分类总体精度和Kappa系数分别为94.09%、0.92,冬小麦与其他植被之间的J-M距离为1.99。这里发现未挑选的特征子集的冬小麦与其他植被之间的可分性要更高,但精度却低于最佳特征子集,这进一步说明要进行特征筛选的重要性,过多的特征会存在‘特征冗余’现象,从而降低分类精度[27]。

4.3 冬小麦收获面积制图

图5展示了Sentinel-2的冬小麦收获面积空间分布图,从图中可以看出濮阳县冬小麦覆盖范围广,收获面积大,为濮阳县主要夏粮作物。本文挑选了6个300×300像素的样方作为示例数据来验证Sentinel-2遥感影像冬小麦收获面积提取的准确性,这6个样方随机分布在濮阳县,在图5中用红色方框标记。其中,样方1~2中的冬小麦生长良好,空间分布连续、种植密集;在样方3~4中,有建筑物、道路、杂草,地块破碎,一些冬小麦种植面积较小且不连续,不易区分;样方5~6处于濮阳县的边缘位置,临近河流,并且有许多与冬小麦光谱相似的树林,容易与冬小麦产生混分。从图5中的样方子图可以看出Sentinel-2获得了良好的识别结果,体现出了Sentinel-2影像在识别冬小麦方面的潜力,但同时也都存在一定程度的错分和漏分现象,主要体现在田间小路以及此时期与冬小麦光谱相近的树林,草地等细节上。

图5

图5

冬小麦收获面积空间分布图以及冬小麦样方识别结果

(样方子图由左侧的2019年5月23日Sentinel-2真彩色影像(bands 4/3/2)和右侧对应的冬小麦识别结果构成,1~6分别代表样方的具体位置,在图中用红色方框标记)

Fig.5

The spatial distribution maps of winter wheat harvesting area and the identification results of winter wheat quadrats

4.4 收获面积与种植面积差异分析

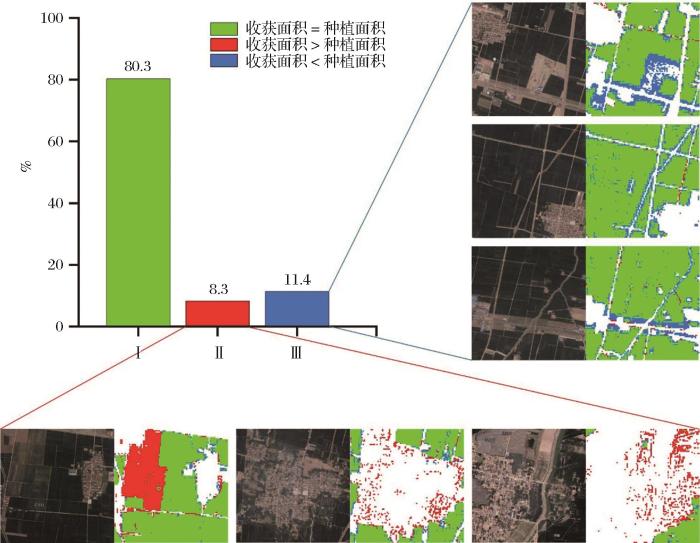

通过对冬小麦收获面积和种植面积制图结果空间叠加后发现,收获面积大于种植面积的数量Ⅱ占比8.3%(图6中的红色部分),种植面积大于收获面积的数量Ⅲ占比为11.4%(图6中的蓝色部分),其中的差异有一部分是由制图差异导致的,也有一部分是由于人为活动造成的土地利用变更。为了进一步探究具体的空间分布差异情况,结合Google Earth高空间分辨率历史影像(2019年4月18日)来进行比较分析,如图6所示。对比图中展示的影像和差异结果可以发现,一方面红色部分主要位于森林区域或者森林与冬小麦之间存在过渡的边界区域以及冬小麦种植比较稀疏的地区。这是因为在5月份,森林的光谱特征与冬小麦十分相近,对冬小麦提取干扰较大,另外在拔节期之前,冬小麦种植稀疏的区域光谱特征不明显,很容易与土壤混合,从而识别效果不佳。另一方面蓝色区域大多位于土地利用变更的地区(即道路、房屋等不透水地表的建设)以及冬小麦和道路的交界处。这一部分差异主要是由于人为活动造成的,将在下一节进行具体分析。

图6

图6

冬小麦收获面积与种植面积差异图

(柱状图代表整体的结果差异,卫星影像选用的是2019年4月18的Google earth影像,影像右侧是具体的空间分布差异情况)

Fig.6

The difference maps of harvesting area and planting area of winter wheat

4.5 人为活动对收获面积的影响

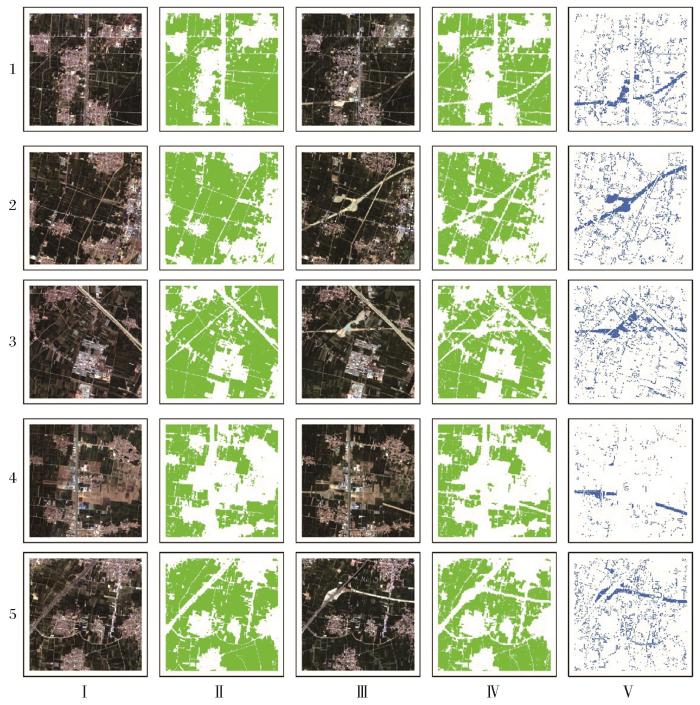

基于拔节期前的Sentinel-2影像提取的2019年濮阳县种植面积为79.47 khm2,濮阳县2019年官方统计冬小麦种植面积为84.03 khm2,种植面积提取精度为94.57%。根据成熟期的Sentinel-2影像提取的2019年濮阳县冬小麦收获面积为76.74 khm2,与种植面积相比,减少了2.73 khm2,由此可以看出,人为活动会导致冬小麦收获面积少于种植面积,若直接将种植面积当作收获面积,会使提取到的冬小麦数值偏大,从而对产量估算等造成误差。为了突出冬小麦种植面积大于收获面积这一部分差异,从研究区随机挑选了5幅比较明显的300像素×300像素子图来进行比较说明,如图7所示。从图7中的Ⅰ、Ⅲ Sentinel-2真彩色影像中以及Ⅱ、Ⅳ分类结果图中可以看出,有部分区域从原先的冬小麦类别变成了非小麦类别,即在人为活动的作用下,种植面积是冬小麦,而收获面积却变成了非小麦。这一部分面积缺失值则通过图7中的 Ⅴ 更直观地体现出来。

图7

图7

人为活动下冬小麦收获面积缺失图

(Ⅰ-Ⅴ分别代表2019年3月14号Sentinel-2 10 m真彩色影像、冬小麦种植面积分类结果、2019年5月23号Sentinel-2 10 m真彩色影像、冬小麦收获面积分类结果、收获面积相较于种植面积的减少值;1~5则分别代表不同位置的子图)

Fig.7

Maps of missing harvested area of winter wheat due to human activities

5 讨 论

5.1 影响冬小麦收获面积的因素

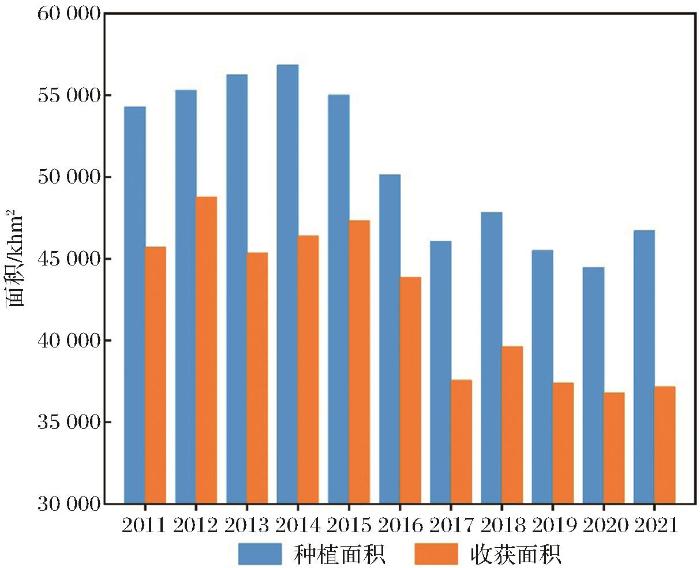

本研究根据农业气象站点数据划分冬小麦生育期,选取成熟期的Sentinel-2遥感影像进行冬小麦收获面积提取,减少了时间因素带来的不确定性,为冬小麦收获面积制图提供了新的思路。冬小麦收获区信息的准确获取对冬小麦产量准确估算、保障粮食安全等具有重要意义。在美国,美国农业部国家农业统计局(NASS)(https:∥www.nass.usda.gov/)提供了美国每年小麦种植和收获面积年度统计数据,如图8所示。但是,目前中国还没有机构提供空间清晰、时间连续的冬小麦收获面积统计数据,同样,冬小麦收获面积的时空分布也很少被研究[16]。因此,研究中国冬小麦收获面积提取方法,实现区域乃至整个国家的冬小麦收获面积测算工作迫在眉睫。从图8可以看出,近10 a来,美国小麦种植面积和收获面积之间都存在较大差异,这一差异主要是由美国的地理环境和小麦多种用途造成的(美国多平原地区,并且畜牧业发达,在南部大平原内,不同面积的冬小麦田被用于牛羊放牧)[8]。另外与气象灾害、市场条件也有一定的关系,因此造成每年的小麦种植面积都要远高于收获面积。而在中国,地形比较复杂,冬小麦种植区域相对较为零散,用于牛羊放牧的麦田也较少,所以畜牧业对冬小麦收获面积提取影响不大。而制约中国冬小麦收获面积的一部分原因便是人为活动因素干扰,过快的城市化,大面积农田被破坏,耕地面积减少;另一部分原因则是干旱灾害,大旱的出现,不仅会导致冬小麦难以正常生长发育,而且会造成作物歉收减产甚至绝育[39]。但根据中国灾害统计年鉴,近几年来,河南省濮阳县并未出现严重干旱现象,冬小麦受干旱影响并不是太大。而距离上一次严重大旱(2008~2009年),时间较为久远,且由于该年冬小麦样本点以及影像的获取都比较困难,冬小麦生育期内的影像数量少,这里就没有探究该年收获面积与种植面积的关系。后续要是出现严重干旱天气,可以结合更高空间分辨率影像探讨一下干旱对收获面积的影响。

图8

图8

美国2011~2021年种植面积和收获面积

Fig.8

Planting area and harvesting area in the United States from 2011 to 2021

5.2 不确定性分析与展望

在本研究中,基于成熟期的Sentinel-2遥感影像提取冬小麦收获面积,并且取得了良好的识别结果。但是,仍存在一些问题和不足之处需要探讨。①使用TOA反射率数据,而不是地表反射率数据,这可能会降低分类精度[40]。但是,之前已有许多文章证明了TOA反射率影像在作物分类任务上的可行性,并且都取得了不错的分类结果[7,41-42]。②本研究仅限于濮阳县,并未在大区域上进行实验,这主要受限于优质影像的可获取性和可覆盖性,在未来的研究中,可以结合陆地卫星影像,进一步实现大区域的冬小麦收获面积准确制图[43]。③分类误差是不可避免的,其他一些地物像素被错误分类为冬小麦,冬小麦像素也被漏分为其他地物。另外影像10 m空间分辨率也可能会给分类结果带来误差和不确定性,如一个10 m×10 m像素可能包含多种地物。在以后的研究中需要采用更高分辨率的影像以及更先进的分类技术和方法来进行冬小麦收获面积提取,从而减少分类误差。④本研究是基于像素的冬小麦分类提取,并没有充分利用空间信息和空间相关性来减少基于像素分类的不确定性。在后续的研究中可以结合面向对象的方法来进一步提高冬小麦遥感识别和收获面积提取精度[44-45]。随着遥感技术的发展,卫星数量和质量的提高,特别是国产卫星的迅速发展,在未来更高空间、高时间分辨率的影像会越来越多,对收获面积的提取也能更加准确便捷。

6 结 论

为了获取2019年濮阳县冬小麦收获面积,本文基于成熟期Sentinel-2遥感影像最佳特征子集,在GEE中采用随机森林分类器实现了冬小麦收获面积制图。又基于拔节期前的Sentinel-2遥感影像实现了2019年濮阳县冬小麦种植面积提取,并探究了人为活动对冬小麦收获面积的影响,主要结论如下:①特征选择可以有效地筛选出最优特征子集,减少特征数量,在降低分类器负荷的同时,节省运行时间,提高分类精度。从筛选出的最佳特征子集看出,Sentinel-2影像的红绿蓝波段、红边波段和短波红外波段对冬小麦收获面积识别提取贡献较大,特征较为重要。②基于Sentinel-2最佳特征子集和随机森林分类方法可以有效地提取冬小麦收获面积和种植面积。③本研究利用相对较少的特征和时间资源,准确地获取冬小麦收获信息,弥补了有关冬小麦收获面积研究少的不足,并且探究发现人为活动会使收获面积少于种植面积。研究方法和结果可为相关科学研究和决策提供有价值的参考。

参考文献

Crops that feed the world 10. past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security

[J].

Mapping winter wheat in North China using Sentinel 2A/B data: A method based on phenology-time weighted dynamic time warping

[J].

Future earth and sustainable developments

[J].

Climate change, environmental factors, and COVID-19: Current evidence and urgent actions

[J].

Global land change from 1982 to 2016

[J].

Remote estimation of winter wheat area and its spatio-temporal characteristics in Henan province

[J].

河南省冬小麦种植面积遥感监测及其时空特征研究

[J].

Examining earliest identifiable timing of crops using all available Sentinel 1/2 imagery and Google Earth Engine

[J].

Spatiotemporal changes of winter wheat planted and harvested areas, photosynthesis and grain production in the Contiguous United States from 2008-2018

[J].

The cost of accuracy in crop area estimation

[J].

Planting area extraction of winter wheat based on multi-temporal SAR data and optical imagery

[J].

基于多时相合成孔径雷达与光学影像的冬小麦种植面积提取

[J].

Monitoring of planting area and growth condition of winter wheat in China based on MODIS data

[J].

基于MODIS数据的冬小麦种植面积快速提取与长势监测

[J].

Study on Planting area extraction of winter wheat based on OLI images at county level

[J].

基于OLI影像的县域冬小麦种植面积提取

[J].

Fine Classification of county crops based on multi-temporal images of Sentinel-2A

[J].

基于多时相Sentinel-2A的县域农作物分类

[J].

Early-season mapping of winter wheat in China based on Landsat and Sentinel images

[J].

Research on winter wheat planting area extraction method based on GF-1 image

[D].

基于高分一号卫星影像的冬小麦种植面积提取方法研究

[D].

Identifying the spatiotemporal changes of annual harvesting areas for three staple crops in China by integrating multi-data sources

[J].

Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation

[J].

A comparison of vegetation indices over a global set of TM images for EOS-MODIS

[J].

A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)

[J/OL].

A study on information extraction of water body with the Modified Normalized Difference Water Index(MNDWI)

[J].

利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究

[J].

Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery

[J].

Remote estimation of chlorophyll content in higher plant leaves

[J].

High spectral resolution: Determination of spectral shifts between the red and the near infrared

[J].

Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS

[J].

Spectral vegetation indices to track senescence dynamics in diverse wheat germplasm

[J].

An enhanced pixel-based phenological feature for accurate paddy rice mapping with Sentinel-2 imagery in Google Earth Engine

[J].

Extraction of summer crop in Jiangsu based on Google Earth Engine

[J].

Google Earth Engine支持下的江苏省夏收作物遥感提取

[J].

Robust Landsat-based crop time series modelling

[J].

The 10-m crop type maps in Northeast China during 2017-2019

[J].

Large-scale crop mapping from multisource remote sensing images in Google Earth Engine

[J].

Comparative study on UNVI vegetation index and performance based on Sentinel-2

[J].

基于Sentinel-2的UNVI植被指数及性能对比研究

[J].

Object-oriented wetland classification based on hybrid feature selection method combining with relief, multi-objective genetic algorithm and random forest

[J].

基于多目标遗传随机森林特征选择的面向对象湿地分类

[J].

Random Forests

[J].

Forest vegetation classification of Landsat8 remote sensing image based on random forests model

[J].

基于随机森林模型的陆地卫星-8遥感影像森林植被分类

[J].

Mapping croplands of Europe, Middle East, Russia, and Central Asia using Landsat, Random Forest, and Google Earth Engine

[J].

Mapping of the winter crop planting areas in Huaihe River Basin based on Google Earth Engine

[J].

基于Google Earth Engine的淮河流域越冬作物种植面积制图

[J].

Area extraction and spatiotemporal characteristics of winter wheat-summer maize in Shandong Province using NDVI time series

[J].

The accuracy of winter wheat identification at different growth stages using remote sensing

[J].

Assessing the remotely sensed Drought Severity Index for agricultural drought monitoring and impact analysis in North China

[J].

Continental-scale validation of MODIS-based and LEDAPS Landsat ETM+ atmospheric correction methods

[J].

Smallholder maize area and yield mapping at national scales with Google Earth Engine

[J].

Mapping sugarcane plantation dynamics in Guangxi, China, by time series Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat images

[J].

Mapping winter crops in china with multi-source satellite imagery and phenology-based algorithm

[J].

Change detection of main spring crops area in Jining based on Landsat 8 images

[J].

基于Landsat 8影像的济宁市春季主要作物种植面积变化监测

[J].