1 引 言

卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域。传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] 。不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] 。如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] 。

主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种。第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] 。第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] 。第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] 。第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] 。目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星。第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠。在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般。根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限。

本文主要从提升大区域数据获取效率的角度出发,综合考虑大区域数据获取业务中的关键要素,包括卫星轨道过境、窗口区域云量和底图实时更新,并将各要素应用于大区域拍摄分解过程中,提出了基于多要素叠加的大区域拍摄分解方法。

2 数据与研究区

“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目以吉林一号光谱01、02卫星为数据拍摄资源,开展3 a内对“一带一路”沿线65个国家和地区的两期覆盖。

2.1 吉林一号光谱01、02星

吉林一号光谱01、02星是吉林一号星座中的宽波段多光谱卫星,于2019年1月21日发射,双星以180°相位分布同轨运行,以推扫模式获取目标区域的数据。两颗卫星均配备了多光谱成像仪、短波红外相机、中波红外相机和长波红外相机,可获取可见光到长波红外的26个光谱谱段数据,主要地物谱段分辨率可达5 m,兼具空间分辨率较高与光谱谱段更丰富两项优势,可应用于森林资源保护、生态环境监测、作物分类等领域[10 ] 。

2.2 “一带一路”沿线区域

“一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式,“一带一路”区域贯穿亚欧非大陆[11 -12 ] 。“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目针对“一带一路”沿线65个国家和地区开展数据采集,区域面积约3 631.37万km2 ,经度范围12.0°~141.1°E,纬度范围10.0°S~62.0°N,东西跨度约7 744 km,南北跨度约7 677 km。

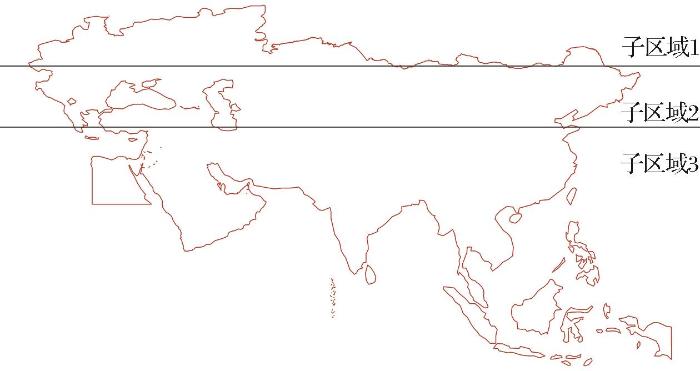

由于区域范围大,纬度差异引起的数据拍摄的季节天气等条件差异巨大,主要表现为影响光学遥感数据拍摄的云量和雪量条件[13 -14 ] 。因此,考虑将“一带一路”沿线区域按纬度先分成3个子区域,并行拍摄管理。子区域分割线分别选为50°N和38°N纬度线,3个子区域的范围分别如图1 所示。子区域1为50°N以北区域,面积约368.98万km2 。子区域1整体天气条件较差,全年晴天数多在60~90 d区间。另外,由于区域纬度高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在5~8月进行数据获取。子区域2为38°~50°N之间区域,面积约1 091.21万km2 。子区域2整体天气条件较好,全年晴天数平均约在120 d。由于纬度较高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在3~10月进行数据获取。子区域3为38°N以南区域,面积约2 171.18万km2 。子区域3不同位置天气条件差异较大,西侧的中东地区全年天气好,东侧的东南亚地区全年天气极差。我国南方全年天气较差,但仍有天气较好的月份,如11、12月。子区域3纬度低于38°,可暂不考虑雪覆盖的影响,全年进行数据获取。

图1

图1

目标区域划分

Fig.1

Regional division of the target area

3 研究方法

大区域分解过程考虑的多要素包括卫星轨道过境、窗口区域云量和底图实时更新,分别介绍各要素的计算实现方法以及基于多要素叠加的拍摄条带优选方法策略。

3.1 卫星轨道过境窗口

3.1.1 卫星轨道预报

轨道预报是计算卫星对目标过境窗口的前提和基础。卫星在某一时刻的轨道状态可由6个独立参数加以描述,即开普勒六根数。轨道根数中,半长轴和偏心率确定了轨道的形状,轨道倾角、升交点赤经和近地点幅角确定了轨道在空间的定向,平近点角确定了沿轨道的具体位置,轨道根数可与位置速度相互转换[15 ] 。

卫星轨道高精度预报通常是构建卫星受力模型,由某一初始轨道状态逐步外推后续时刻的位置速度,可归结为常微分方程的初值问题,使用数值积分方法求解。惯性系下的卫星运动遵循牛顿第二定律,卫星在某一特定时刻的加速度是由各种作用力的矢量和产生的,卫星受力模型一般需考虑地球引力、日月引力、大气阻力和太阳辐射压力等[16 ] 。轨道微分方程的一种表达形式是将卫星速度与加速度的关系考虑为一阶常微分方程,而将位置与加速度的关系考虑为二阶常微分方程,可表示为:

v ˙ = a = f t , r , v r ¨ = a = f t , r , v (1)

其中:v r a f

数值积分使用基于Adams-Cowell的PECE方法,方法联合调用了Adams和Cowell的显式和隐式公式,对轨道方程积分一步包括4个步骤:

步骤1:通过Adams和Cowell显式公式计算t n + 1 v n + 1 p r n + 1 p

步骤2:使用估计结果计算近似的右函数值f n + 1 p

步骤3:通过Adams和Cowell隐式公式计算t n + 1 v n + 1 r n + 1

步骤4:计算改进的右函数值f n + 1

循环向后积分可预报获得一定时间内卫星的位置速度数据[17 ] ,为后续计算大区域窗口和条带分解提供卫星轨道数据。

3.1.2 大区域窗口计算

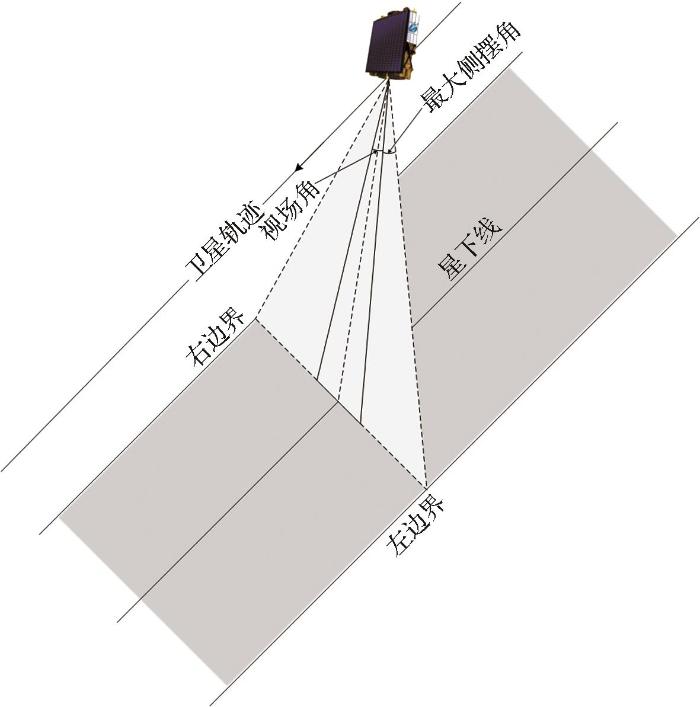

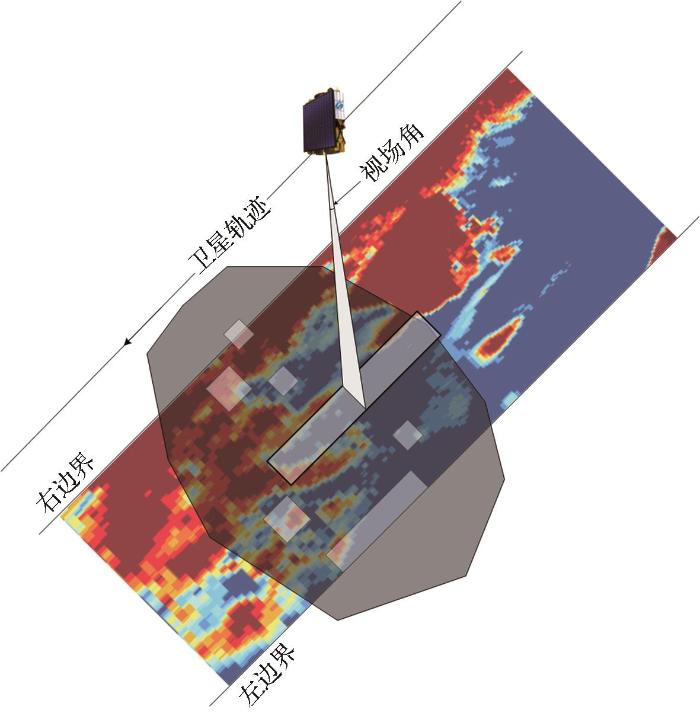

卫星对点目标的过境窗口可通过大步长搜索判断点目标与卫星连线的高度角初步寻得窗口时间范围,再使用小步长搜索精确计算过境窗口。而计算卫星对大区域的过境窗口难度大于计算点目标的过境窗口,主要体现为只要区域的任意部分在卫星的视场范围内,则记为卫星对区域可见[18 ] 。首先,以大区域的中心纬线为基准,使用大步长初步搜索卫星过区域的时间窗;然后,使用小步长上下搜索计算卫星过境区域的时间窗开始和结束时间;最后,精确计算卫星过境区域的左右视场边界,形成卫星过境窗口的可拍摄区域范围如图2 所示。卫星在某一过境时刻可拍摄的左右边界点位置计算公式如下:

T l e f t = F d i r e c t R V , m a x R o l l + 0.5 * f o v T r i g h t = F d i r e c t R V , - m a x R o l l - 0.5 * f o v (2)

其中:T l e f t T r i g h t F d i r e c t 公式(4));R V m a x R o l l f o v

图2

图2

卫星过境可拍摄范围

Fig.2

The satellite photograph range

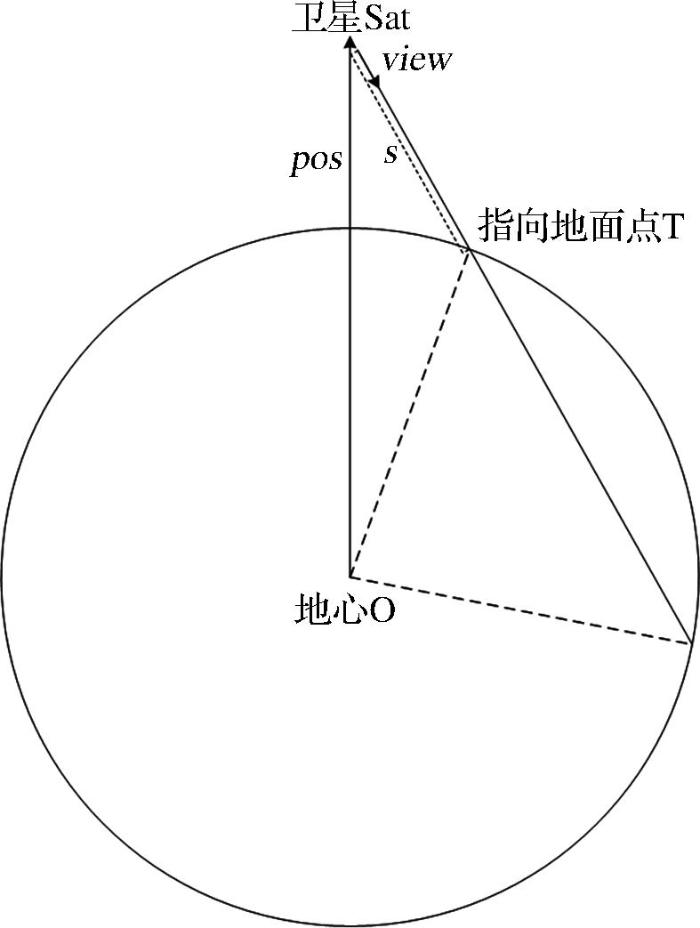

由卫星位置速度和侧摆角可计算卫星视线指向的地面点位置。首先,将轨道预报获得的惯性坐标系下的卫星位置速度数据转换至地固坐标系下;然后,根据卫星位置速度以及绕卫星轨道坐标系旋转的横滚向旋转角度即侧摆角度计算地固坐标系下卫星视线指向的单位矢量,此处涉及到一系列的坐标转换,包括传感器坐标系、卫星本体坐标系、卫星轨道坐标系、地固坐标系;最后,对卫星、地心和地面点构成的三角形(图3 ),根据余弦定理构建一元二次方程求解卫星至地面点的距离(公式(3)),并最终计算地固坐标系下地面点的坐标(公式(4))。

v i e w 1 ∙ v i e w 1 x 2 + 2 * v i e w 1 ∙ p o s 1 x + p o s 1 ∙ p o s 1 - 1 = 0 v i e w 1 = v i e w 0 / R a , v i e w 1 / R a , v i e w 2 / R b p o s 1 = p o s 0 / R a , p o s 1 / R a , p o s 2 / R b (3)

其中:p o s v i e w R a R b

T = p o s + s * v i e w (4)

其中:T p o s v i e w s

图3

图3

卫星与地面点几何关系

Fig.3

Geometric relationship between the satellite and the ground point

3.2 云量预报

遥感卫星的光学载荷拍摄效果直接受大气层中云量影响,地物信息被云层遮挡的数据无法使用。因此,在光学遥感卫星任务规划时,需将所拍摄目标的云量作为重要的考虑因素[19 ] 。特别是对于大区域目标,需要将所拍摄条带的整体云量作为参考因素,而不只是拍摄中心点的云量。

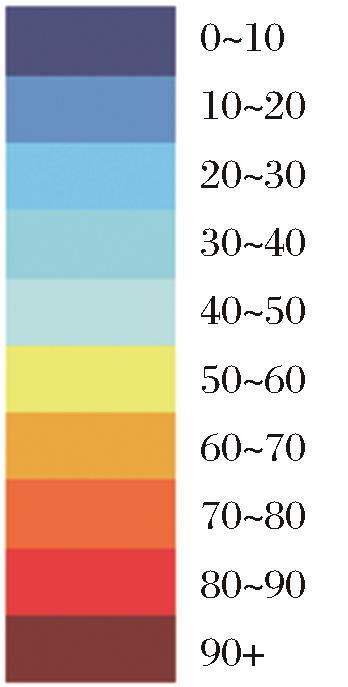

云量预报的数据源是采用NetCDF(network Common Data Form)网络通用数据格式存储的气象数据,全球数据栅格大小为1 440×2 880 pixels,网格水平分辨率为0.125°,预报数据时间间隔为1 h,支持预报未来4 d全球任意区域的云量。以小时为计量单位读取气象预测数据NC文件,获得大区域内包含的所有0.125°尺寸网格的云量数据,具体为云量百分比数值,值域为[0,100],并将其等分成10档,按不同颜色(图4 )形成可视化的大区域每小时云图,云量分档公式如下:

c l o u d C o v e r L e v e l = 0 , c l o u d C o v e r ∈ 0 , 10 1 , c l o u d C o v e r ∈ 10 , 20 … 8 , c l o u d C o v e r ∈ 80 , 90 9 , c l o u d C o v e r ∈ 90 , 100 (5)

其中:c l o u d C o v e r L e v e l c l o u d C o v e r

图4

图4

云量分档可视化

Fig.4

Cloud cover classification visualization

3.3 底图数据更新

随着大区域条带拍摄任务的进行,大区域有效数据逐步增加,待拍摄区域逐步减少,直至大区域 全部被有效覆盖。整个任务周期内每日根据数据的拍摄及生产结果更新待拍摄区域底图,避免重复拍摄和资源浪费。大区域数据要求主要包括质量要求、云量要求、侧摆要求,以具体的质量、云量和侧摆要求为判定依据,筛选每日拍摄数据中的有效数据景。对原有待拍摄区域矢量和有效数据矢量,使用地理信息拓扑运算中的差异运算,即在原有待拍摄区域上减去有效数据区域,生成新的待拍摄区域矢量,计算公式如下:

A r e a n e w = A r e a o l d . d i f f e r e n c e ( I m a g e A r e a e f f e c t i v e ) (6)

其中:A r e a n e w A r e a o l d I m a g e A r e a e f f e c t i v e d i f f e r e n c e

另外,已规划但尚未生产出数据结果的拍摄条带将被标记,避免由于任务规划与数据获取的时间差导致的重复拍摄。

3.4 大区域动态分解拍摄

结合卫星真实轨道过境和云量预报要素,在卫星对大区域的每个过境窗口内动态分解区域,分解过程贯穿整个覆盖周期。卫星单次过境动态分解拍摄条带步骤如下:

步骤1:计算交集区域。经过大区域底图更新、卫星过境窗口计算和云量预报,分别得到3个区域:最新的待拍摄区域A r e a n e w A r e a w i n d o w A r e a l o w C l o u d A r e a i n t e r

A r e a i n t e r = A r e a n e w . i n t e r s e c t i o n A r e a w i n d o w .

i n t e r s e c t i o n ( A r e a l o w C l o u d ) (7)

其中:A r e a i n t e r A r e a n e w A r e a w i n d o w A r e a l o w C l o u d i n t e r s e c t i o n

步骤2:遍历拍摄条带。在交集区域内,考虑卫星单次成像最大时长限制,分别在两个方向上遍历不同条件下形成的相机推扫拍摄条带,拍摄条带的地理信息可根据拍摄时长由四角点或更多点表示。以小角度步长在垂轨方向上遍历不同侧摆角度,以小时长步长在沿轨方向上遍历不同拍摄中心点和不同拍摄时长。相机推扫拍摄条带四角点位置计算公式如下:

T r u = F d i r e c t R V s t a r t , r o l l + 0.5 * f o v T l u = F d i r e c t R V s t a r t , r o l l - 0.5 * f o v T l d = F d i r e c t R V e n d , r o l l - 0.5 * f o v T r d = F d i r e c t R V e n d , r o l l + 0.5 * f o v (8)

其中:T r u T l u T l d T r d R V s t a r t R V e n d r o l l f o v

步骤3:优选拍摄条带。基于贪婪算法的思想,不考虑大区域整个覆盖周期内的条带分解拍摄的全局最优,仅考虑单次过境窗口内的条带分解拍摄的局部最优。假设步骤2中在垂轨方向上循环m n C o v e r A r e a 图5 ),认为是此次卫星过境的最优拍摄条带S t r i p

M a x C o v e r A r e a = m a x i = 1 , … , m j = 1 , … , n C o v e r A r e a S t r i p i , j S t r i p = S t r i p m a x (9)

其中:M a x C o v e r A r e a S t r i p m a x

图5

图5

大区域动态分解

Fig.5

Dynamic decomposition of the large area target

步骤4:创建拍摄需求。根据选定拍摄条带的可见窗口信息创建具体的拍摄需求并规划拍摄任务。

4 结果与分析

4.1 方法实际应用效果分析

“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目要求在项目周期3 a内使用吉林一号光谱01、02星对“一带一路”沿线区域完成两期有效数据覆盖。数据获取从2020年1月1日开始进行,截止至2022年3月31日,吉林一号光谱01、02星总计获取53 172景有效数据,两期覆盖已完成。有效数据按项目要求严格筛选,数据要求包括:侧摆角度不大于15°、单景云量不大于20%、产品质量优于B级。

第一期数据获取周期为2020年1月1日~6月27日,区域有效覆盖比例91.04%,满足覆盖率大于90%的项目要求;第二期数据获取周期为2021年6月1日~2022年3月31日,区域有效覆盖比例91.66%,满足覆盖率大于90%的项目要求。目标区域数据有效覆盖情况详见表2 ,有效覆盖面积指满足数据筛选要求的数据拍摄区域与目标区域求交集的覆盖区域面积。

在第一期数据获取过程中,大区域分解拍摄主要采用早期的基于过境窗口的预分解方法,数据采集耗时约18个月。在第二期数据获取过程中,大区域分解拍摄主要采用该方法,数据采集耗时约10个月,数据覆盖效率提升约44%。另外,第一期数据有效率约45.3%,第二期数据有效率约59.3%,数据有效率提升约14%。目标区域数据获取有效率详见表3 ,有效拍摄面积指满足数据筛选要求的数据拍摄区域面积的加和。值得说明的是,为快速完成项目要求的数据覆盖,对“一带一路”沿线区域拍摄分解过程中在一定程度上放宽了云量限制。该方法已在吉林一号卫星对大区域拍摄覆盖中业务化应用,统计数据表明,数据有效率通常在60%~70%。

4.2 方法仿真对比分析

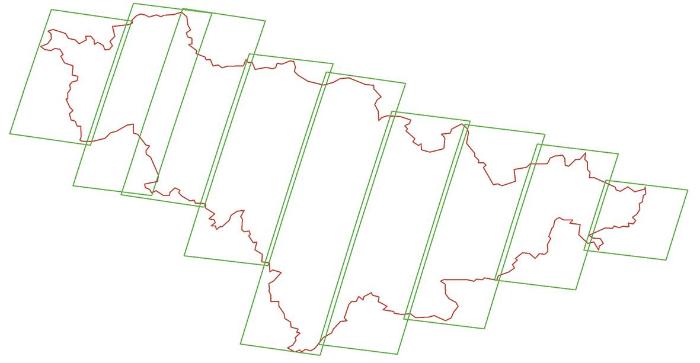

选取吉林省为仿真分析目标区域,卫星资源包括吉林一号光谱01、02星,在一次卫星轨道覆盖周期内(2021年10月26日~11月2日),结合区域云量情况,分别仿真预分解方法与该方法的数据获取结果。

采用基于过境窗口的预分解方法将区域分解为9个和过境窗口对应的条带,从西至东依次编号,分解条带如图6 所示,条带详细信息见表4 。假设网格云量小于20%时,对其数据获取有效。表5 为不同条带在不同日期的云量小于20%的网格面积占比,即数据拍摄有效率。

图6

图6

实验区域预分解条带

Fig.6

Pre-decomposed strips of the experimental area

若采用预分解方法,按照窗口和条带的对应关系规划拍摄任务,数据获取的仿真结果见表6 ,任务周期内有效拍摄面积13.12万km2 ,有效覆盖面积7.69万km2 。若采用该方法,在过境窗口内优选成像条件较优的条带规划拍摄任务,数据获取的仿真结果见表7 ,任务周期内有效拍摄面积16.74万km2 ,有效覆盖面积9.92万km2 。因此,在仿真实验中,该方法仿真结果的数据有效拍摄面积较预分解方法提升约28%,数据有效覆盖面积较预分解方法提升约29%。

5 讨 论

大区域目标的光学遥感数据获取通常是长周期过程,并且区域内复杂的天气因素为实际的拍摄增加了难度,如何合理规划分解大区域拍摄任务在数据获取过程中尤为重要。传统的大区域分解通常是预先分解,即预先将大区域分解成一定数量的拍摄条带,分解基准可以基于卫星星下点固定幅宽、也可以基于卫星轨道实际过境幅宽,但都无法将天气这一重要要素预先纳入考虑,导致在实际业务中大区域数据覆盖效率低。以吉林一号卫星早期使用的基于卫星轨道实际过境的预分解方法为例,方法充分考虑了不同侧摆下卫星过境真实幅宽和相邻条带搭接等因素,解决了按固定幅宽分解产生的搭接过多等问题,但实际应用效果一般,数据有效率并不理想。根本原因在于预分解方法无法提前考虑每次具体分解条带的天气情况,不具备调整灵活性,但其结合历史天气数据可作为一种区域覆盖仿真分析的方法。而本文提出的基于多要素叠加的大区域拍摄分解方法,并非预先将大区域分解成一定数量的拍摄条带,而是在实际的数据获取过程中结合卫星轨道过境、窗口区域云量等真实要素对大区进行动态分解拍摄,对于提升数据有效率和数据获取效率优势明显。

6 结 论

本研究结合实际的遥感卫星对大区域拍摄覆盖业务,综合考虑数据拍摄获取中影响数据有效率和整体覆盖效率的关键要素,包括卫星轨道过境、窗口区域云量和底图实时更新,提出一种基于多要素叠加的大区域拍摄分解方法,通过实际业务应用和对比分析,主要结论如下:

(1)相比于传统的大区域预分解方法,该方法将影响数据获取的关键要素考虑在前,已在吉林一号卫星对大区域覆盖业务中开展应用,并体现出良好的应用效果。

(2)以吉林一号光谱星对“一带一路”沿线区域两期覆盖任务为例,该方法使用前后的数据获取周期分别为18个月和10个月,整体数据获取效率提升约44%,较大程度缩减了大区域数据获取周期。

(3)以吉林一号光谱星对“一带一路”沿线区域两期覆盖任务为例,该方法使用前后的数据有效率分别为45.3%和59.3%,数据有效率提升14%,提升了卫星成像资源的有效利用率。

参考文献

View Option

[1]

ZHANG Zhengqiang GUO Jianen RUAN Qiming An algorithm to mission planning problem of polygon target remote sensing

[J]. Radio Engineering ,2009 ,39 (9 ):40 -43 .

[本文引用: 1]

张正强 ,郭建恩 ,阮启明 面向区域目标的遥感卫星任务规划算法

[J]. 无线电工程 ,2009 ,39 (9 ):40 -43 .

[本文引用: 1]

[2]

BAI Baocun HE Renjie LI Jufang et al Remote sensing satellites observing scheduling toward SPOT and polygon targets

[J]. Journal of National University of Defense Technology , 2009 , 31 (2 ): 59 -63 .

[本文引用: 1]

白保存 ,贺仁杰 ,李菊芳 ,等 面向点及区域目标的遥感卫星任务调度

[J]. 国防科技大学学报 ,2009 , 31 (2 ): 59 -63 .

[本文引用: 1]

[3]

CHEN Y X XU M Z SHEN X et al A Multi-objective modeling method of multi-satellite imaging task planning for large regional mapping

[J].Remote Sensing ,2020 ,12 (3 ):344 . DOI: 10.3390/rs12030344

[本文引用: 1]

[4]

WALTON J Models for the management of satellite-based sensors

[D]. Boston : Massachusetts Institute of Technology , 1993 .

[本文引用: 1]

[5]

BAI Guoqing BAI Baocun XU Yifan et al Dynamic segmenting method of multi-satellites cooperative observation for polygon

[J]. Science of Surveying and Mapping , 2010 , 35 (6 ): 32 -34 .

[本文引用: 1]

白国庆 ,白保存 ,徐一帆 ,等 多星协同对区域目标观测的动态划分方法

[J]. 测绘科学 ,2010 , 35 (6 ): 32 -34 .

[本文引用: 1]

[6]

PENG Pan SONG Zhiming NI Tao Application of improved net-point method to solving area coverage problem

[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics ,2019 ,16 (3 ):395 -401 .

[本文引用: 1]

彭攀 ,宋志明 ,倪涛 改进的网格点法在区域覆盖问题中的应用

[J]. 工程地球物理学报 ,2019 ,16 (3 ):395 -401 .

[本文引用: 1]

[7]

RUAN Qiming Research on photo-reconnaissance satellites scheduling problem for area targets observation

[D]. Changsha : National University of Defense Technology , 2006 .

[本文引用: 1]

阮启明 面向区域目标的成像侦察卫星调度问题研究

[D]. 长沙 :国防科技大学 ,2006 .

[本文引用: 1]

[8]

RUAN Qiming TAN Yuejin LI Jufang et al Research on segmenting and selecting of area targets

[J]. Science of Surveying and Mapping , 2006 , 31 (1 ): 98 -100 .

[本文引用: 1]

阮启明 ,谭跃进 ,李菊芳 ,等 对地观测卫星的区域目标分割与优选问题研究

[J]. 测绘科学 ,2006 , 31 (1 ): 98 -100 .

[本文引用: 1]

[9]

YAO Jingyu Research on multiple satellite scheduling method oriented to regional target observation

[D]. Hefei : Hefei University of Technology , 2020 .

[本文引用: 1]

姚靖宇 面向区域目标观测的多星调度方法研究

[D]. 合肥 :合肥工业大学 ,2020 .

[本文引用: 1]

[10]

ZHONG Xing AN Yuan WANG Dong et al Construction of Jilin-1 commercial space remote sensing service system

[J]. Satellite Application , 2020 (3 ): 8 -17 .

[本文引用: 1]

钟兴 ,安源 ,王栋 ,等 吉林一号商业航天遥感服务体系建设

[J]. 卫星应用 ,2020 (3 ): 8 -17 .

[本文引用: 1]

[11]

LIU Weidong Scientific understanding of the Belt and Road initiative of China and related research themes

[J]. Progress in Geography , 2015 , 34 (5 ): 538 -544 .

[本文引用: 1]

刘卫东 “一带一路”战略的科学内涵与科学问题

[J]. 地理科学进展 ,2015 , 34 (5 ): 538 -544 .

[本文引用: 1]

[12]

WANG Haiming FAN Weiwei HAN Lin et al Bibliometric evaluation of the development trend of space earth science in the countries along the Belt and Road

[J]. Remote Sensing Technology and Application , 2019 , 34 (6 ): 1332 -1342 .

[本文引用: 1]

王海名 ,范唯唯 ,韩淋 ,等 “一带一路”沿线国家空间地球科学发展态势评估

[J]. 遥感技术与应用 ,2019 , 34 (6 ): 1332 -1342 .

[本文引用: 1]

[13]

LIANG Ji WANG Jian ZHU Shijie et al Comparison of snow cover area acquisition from multi-scaling satellites

[J]. Remote Sensing Technology and Application , 2009 , 24 (5 ): 567 -575 .

[本文引用: 1]

梁继 ,王建 ,朱仕杰 ,等 多尺度卫星雪盖面积获取的对比研究

[J]. 遥感技术与应用 ,2009 , 24 (5 ): 567 -575 .

[本文引用: 1]

[14]

BAI Shuying SHI Jianqiao SHEN Weishou et al Spatial and temporal variations of snow and influencing factors in Tibet Plateau based on remote sensing

[J]. Remote Sensing Technology and Application , 2014 , 29 (6 ): 954 -962 .

[本文引用: 1]

白淑英 ,史建桥 ,沈渭寿 ,等 卫星遥感西藏高原积雪时空变化及影响因子分析

[J]. 遥感技术与应用 ,2014 , 29 (6 ): 954 -962 .

[本文引用: 1]

[15]

LIU Lin TANG Jingshi Satellite Orbit Theory and Applications [M]. Beijing : Publishing House of Electronics Industry , 2015 .

[本文引用: 1]

刘林 ,汤靖师 卫星轨道理论与应用 [M]. 北京 :电子工业出版社 ,2015 .

[本文引用: 1]

[16]

LIU Lin Orbital Mechanics of Artificial Earth Satellites [M]. Beijing : Higher Education Press , 1922 .

[本文引用: 1]

刘林 人造地球卫星轨道力学 [M]. 北京 :高等教育出版社 ,1992 .

[本文引用: 1]

[17]

MENG Xiangqiang Research and application of satellite orbit prediction method based on osculating kepler element

[D]. Beijing : University of Chinese Academy of Sciences , 2017 .

[本文引用: 1]

孟祥强 基于瞬时根数的卫星轨道预报计算方法研究及应用

[D]. 北京 :中国科学院大学 ,2017 .

[本文引用: 1]

[18]

Zhibo E LI Junfeng Fast simulation algorithm for area target visibility using remote sensing satellites

[J].Journal of Tsinghua University (Science and Technology) ,2019 ,59 (9 ):699 -704 .

[本文引用: 1]

鄂智博 ,李俊峰 遥感卫星对区域目标可见性的快速计算方法

[J]. 清华大学学报(自然科学版) ,2019 , 59 (9 ): 699 -704 .

[本文引用: 1]

[19]

YANG Jihong HUANG Peng MA Guangbin et al Application of history cloud data in regional remote sensing satellite data acquisition model

[J]. Remote Sensing Information , 2015 , 30 (1 ): 77 -80 .

[本文引用: 1]

杨冀红 ,黄鹏 ,马广彬 ,等 历史云量数据在遥感卫星区域化采集模型中的应用研究

[J]. 遥感信息 ,2015 , 30 (1 ): 77 -80 .

[本文引用: 1]

面向区域目标的遥感卫星任务规划算法

1

2009

... 卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域.传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] .不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] .如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] . ...

面向区域目标的遥感卫星任务规划算法

1

2009

... 卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域.传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] .不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] .如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] . ...

面向点及区域目标的遥感卫星任务调度

1

2009

... 卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域.传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] .不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] .如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] . ...

面向点及区域目标的遥感卫星任务调度

1

2009

... 卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域.传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] .不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] .如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] . ...

A Multi-objective modeling method of multi-satellite imaging task planning for large regional mapping

1

2020

... 卫星遥感作为一种获取地球表面地物信息的手段,凭借其获取信息量丰富、覆盖面积大等特点,已经广泛应用于农业、林业、环境、地质、海洋、气象、测绘等各个领域.传统的遥感卫星主要以点目标作为拍摄任务的规划对象,随着国内外遥感卫星数量的不断增加和传感器性能的不断提高,遥感卫星在大面积区域化数据采集方面优势日益显著,大区域目标也逐步成为遥感卫星拍摄任务的规划对象[1 ] .不同于点目标可被卫星传感器单次拍摄覆盖,大区域目标一般需要多颗卫星多次拍摄才能覆盖,需要依据一定的规则进行分解后才能安排卫星拍摄任务[2 ] .如何进行大区域分解将直接影响大区域拍摄的数据有效率和整体覆盖效率,大区域拍摄分解问题也成为遥感卫星任务规划领域的重要研究课题[3 ] . ...

Models for the management of satellite-based sensors

1

1993

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

多星协同对区域目标观测的动态划分方法

1

2010

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

多星协同对区域目标观测的动态划分方法

1

2010

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

改进的网格点法在区域覆盖问题中的应用

1

2019

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

改进的网格点法在区域覆盖问题中的应用

1

2019

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

面向区域目标的成像侦察卫星调度问题研究

1

2006

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

面向区域目标的成像侦察卫星调度问题研究

1

2006

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

对地观测卫星的区域目标分割与优选问题研究

1

2006

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

对地观测卫星的区域目标分割与优选问题研究

1

2006

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

面向区域目标观测的多星调度方法研究

1

2020

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

面向区域目标观测的多星调度方法研究

1

2020

... 主要的大区域分解方法根据分解方式可归纳为4种.第一种是依据单景分解,分别在卫星地面轨迹的沿轨方向和垂轨方向上按照标准景的尺寸将区域分解为多个独立网格[4 ] .第二种是采用预定义的参考系统或网格分解,预定义的参考系统如全球参考系统(Worldwide Reference System, WRS),主要应用于Landsat卫星的拍摄任务规划,按照一定的坐标系将全球划分为一系列带有编号的场景,通过检索与区域相关的场景来规划任务[5 -6 ] .第三种是依据固定幅宽分解,将区域分解为固定宽度的平行条带,条带方向与卫星的飞行方向平行[7 -8 ] .第四种是按照不同卫星幅宽重复分解,分解的条带虽然能发挥不同卫星的拍摄能力,但按不同幅宽分解的条带存在交叉覆盖[9 ] .目前多数光学遥感卫星采用推扫模式成像,第一、二种方法在一定程度上增加了网格管理和后期任务调度的压力,而且第二种方法中预定义的参考系统多与具体卫星的轨道有关,很难普遍应用于其他卫星.第三、四种方法依据卫星幅宽分解,但未考虑不同侧摆角度下的实际幅宽范围,相邻条带间存在一定程度的过度重叠.在第三、四种方法的基础上,研究了基于卫星实际轨道过境的预分解方法,在一定任务周期内,对卫星资源分别进行轨道预报并计算其对大区域的过境窗口,按最快覆盖规则优选出一组可完全覆盖大区域的条带,每个条带对应一次真实的卫星过境,充分考虑了不同侧摆下卫星过境的真实幅宽和相邻条带搭接等因素,但在实际业务应用中表现效果一般.根本原因在于多数大区域分解方法多聚焦在区域分解的数学方法上,与影响数据获取的关键要素如卫星轨道、云量等是割裂的,在大区域数据获取实际业务中对提升数据获取效率效果有限. ...

吉林一号商业航天遥感服务体系建设

1

2020

... 吉林一号光谱01、02星是吉林一号星座中的宽波段多光谱卫星,于2019年1月21日发射,双星以180°相位分布同轨运行,以推扫模式获取目标区域的数据.两颗卫星均配备了多光谱成像仪、短波红外相机、中波红外相机和长波红外相机,可获取可见光到长波红外的26个光谱谱段数据,主要地物谱段分辨率可达5 m,兼具空间分辨率较高与光谱谱段更丰富两项优势,可应用于森林资源保护、生态环境监测、作物分类等领域[10 ] . ...

吉林一号商业航天遥感服务体系建设

1

2020

... 吉林一号光谱01、02星是吉林一号星座中的宽波段多光谱卫星,于2019年1月21日发射,双星以180°相位分布同轨运行,以推扫模式获取目标区域的数据.两颗卫星均配备了多光谱成像仪、短波红外相机、中波红外相机和长波红外相机,可获取可见光到长波红外的26个光谱谱段数据,主要地物谱段分辨率可达5 m,兼具空间分辨率较高与光谱谱段更丰富两项优势,可应用于森林资源保护、生态环境监测、作物分类等领域[10 ] . ...

“一带一路”战略的科学内涵与科学问题

1

2015

... “一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式,“一带一路”区域贯穿亚欧非大陆[11 -12 ] .“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目针对“一带一路”沿线65个国家和地区开展数据采集,区域面积约3 631.37万km2 ,经度范围12.0°~141.1°E,纬度范围10.0°S~62.0°N,东西跨度约7 744 km,南北跨度约7 677 km. ...

“一带一路”战略的科学内涵与科学问题

1

2015

... “一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式,“一带一路”区域贯穿亚欧非大陆[11 -12 ] .“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目针对“一带一路”沿线65个国家和地区开展数据采集,区域面积约3 631.37万km2 ,经度范围12.0°~141.1°E,纬度范围10.0°S~62.0°N,东西跨度约7 744 km,南北跨度约7 677 km. ...

“一带一路”沿线国家空间地球科学发展态势评估

1

2019

... “一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式,“一带一路”区域贯穿亚欧非大陆[11 -12 ] .“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目针对“一带一路”沿线65个国家和地区开展数据采集,区域面积约3 631.37万km2 ,经度范围12.0°~141.1°E,纬度范围10.0°S~62.0°N,东西跨度约7 744 km,南北跨度约7 677 km. ...

“一带一路”沿线国家空间地球科学发展态势评估

1

2019

... “一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式,“一带一路”区域贯穿亚欧非大陆[11 -12 ] .“国产中高分辨率宽波段多光谱卫星数据集构建和高效国际化服务”项目针对“一带一路”沿线65个国家和地区开展数据采集,区域面积约3 631.37万km2 ,经度范围12.0°~141.1°E,纬度范围10.0°S~62.0°N,东西跨度约7 744 km,南北跨度约7 677 km. ...

多尺度卫星雪盖面积获取的对比研究

1

2009

... 由于区域范围大,纬度差异引起的数据拍摄的季节天气等条件差异巨大,主要表现为影响光学遥感数据拍摄的云量和雪量条件[13 -14 ] .因此,考虑将“一带一路”沿线区域按纬度先分成3个子区域,并行拍摄管理.子区域分割线分别选为50°N和38°N纬度线,3个子区域的范围分别如图1 所示.子区域1为50°N以北区域,面积约368.98万km2 .子区域1整体天气条件较差,全年晴天数多在60~90 d区间.另外,由于区域纬度高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在5~8月进行数据获取.子区域2为38°~50°N之间区域,面积约1 091.21万km2 .子区域2整体天气条件较好,全年晴天数平均约在120 d.由于纬度较高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在3~10月进行数据获取.子区域3为38°N以南区域,面积约2 171.18万km2 .子区域3不同位置天气条件差异较大,西侧的中东地区全年天气好,东侧的东南亚地区全年天气极差.我国南方全年天气较差,但仍有天气较好的月份,如11、12月.子区域3纬度低于38°,可暂不考虑雪覆盖的影响,全年进行数据获取. ...

多尺度卫星雪盖面积获取的对比研究

1

2009

... 由于区域范围大,纬度差异引起的数据拍摄的季节天气等条件差异巨大,主要表现为影响光学遥感数据拍摄的云量和雪量条件[13 -14 ] .因此,考虑将“一带一路”沿线区域按纬度先分成3个子区域,并行拍摄管理.子区域分割线分别选为50°N和38°N纬度线,3个子区域的范围分别如图1 所示.子区域1为50°N以北区域,面积约368.98万km2 .子区域1整体天气条件较差,全年晴天数多在60~90 d区间.另外,由于区域纬度高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在5~8月进行数据获取.子区域2为38°~50°N之间区域,面积约1 091.21万km2 .子区域2整体天气条件较好,全年晴天数平均约在120 d.由于纬度较高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在3~10月进行数据获取.子区域3为38°N以南区域,面积约2 171.18万km2 .子区域3不同位置天气条件差异较大,西侧的中东地区全年天气好,东侧的东南亚地区全年天气极差.我国南方全年天气较差,但仍有天气较好的月份,如11、12月.子区域3纬度低于38°,可暂不考虑雪覆盖的影响,全年进行数据获取. ...

卫星遥感西藏高原积雪时空变化及影响因子分析

1

2014

... 由于区域范围大,纬度差异引起的数据拍摄的季节天气等条件差异巨大,主要表现为影响光学遥感数据拍摄的云量和雪量条件[13 -14 ] .因此,考虑将“一带一路”沿线区域按纬度先分成3个子区域,并行拍摄管理.子区域分割线分别选为50°N和38°N纬度线,3个子区域的范围分别如图1 所示.子区域1为50°N以北区域,面积约368.98万km2 .子区域1整体天气条件较差,全年晴天数多在60~90 d区间.另外,由于区域纬度高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在5~8月进行数据获取.子区域2为38°~50°N之间区域,面积约1 091.21万km2 .子区域2整体天气条件较好,全年晴天数平均约在120 d.由于纬度较高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在3~10月进行数据获取.子区域3为38°N以南区域,面积约2 171.18万km2 .子区域3不同位置天气条件差异较大,西侧的中东地区全年天气好,东侧的东南亚地区全年天气极差.我国南方全年天气较差,但仍有天气较好的月份,如11、12月.子区域3纬度低于38°,可暂不考虑雪覆盖的影响,全年进行数据获取. ...

卫星遥感西藏高原积雪时空变化及影响因子分析

1

2014

... 由于区域范围大,纬度差异引起的数据拍摄的季节天气等条件差异巨大,主要表现为影响光学遥感数据拍摄的云量和雪量条件[13 -14 ] .因此,考虑将“一带一路”沿线区域按纬度先分成3个子区域,并行拍摄管理.子区域分割线分别选为50°N和38°N纬度线,3个子区域的范围分别如图1 所示.子区域1为50°N以北区域,面积约368.98万km2 .子区域1整体天气条件较差,全年晴天数多在60~90 d区间.另外,由于区域纬度高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在5~8月进行数据获取.子区域2为38°~50°N之间区域,面积约1 091.21万km2 .子区域2整体天气条件较好,全年晴天数平均约在120 d.由于纬度较高,数据获取还会受到冬季雪覆盖的影响,主要集中在3~10月进行数据获取.子区域3为38°N以南区域,面积约2 171.18万km2 .子区域3不同位置天气条件差异较大,西侧的中东地区全年天气好,东侧的东南亚地区全年天气极差.我国南方全年天气较差,但仍有天气较好的月份,如11、12月.子区域3纬度低于38°,可暂不考虑雪覆盖的影响,全年进行数据获取. ...

1

2015

... 轨道预报是计算卫星对目标过境窗口的前提和基础.卫星在某一时刻的轨道状态可由6个独立参数加以描述,即开普勒六根数.轨道根数中,半长轴和偏心率确定了轨道的形状,轨道倾角、升交点赤经和近地点幅角确定了轨道在空间的定向,平近点角确定了沿轨道的具体位置,轨道根数可与位置速度相互转换[15 ] . ...

1

2015

... 轨道预报是计算卫星对目标过境窗口的前提和基础.卫星在某一时刻的轨道状态可由6个独立参数加以描述,即开普勒六根数.轨道根数中,半长轴和偏心率确定了轨道的形状,轨道倾角、升交点赤经和近地点幅角确定了轨道在空间的定向,平近点角确定了沿轨道的具体位置,轨道根数可与位置速度相互转换[15 ] . ...

1

1992

... 卫星轨道高精度预报通常是构建卫星受力模型,由某一初始轨道状态逐步外推后续时刻的位置速度,可归结为常微分方程的初值问题,使用数值积分方法求解.惯性系下的卫星运动遵循牛顿第二定律,卫星在某一特定时刻的加速度是由各种作用力的矢量和产生的,卫星受力模型一般需考虑地球引力、日月引力、大气阻力和太阳辐射压力等[16 ] .轨道微分方程的一种表达形式是将卫星速度与加速度的关系考虑为一阶常微分方程,而将位置与加速度的关系考虑为二阶常微分方程,可表示为: ...

1

1992

... 卫星轨道高精度预报通常是构建卫星受力模型,由某一初始轨道状态逐步外推后续时刻的位置速度,可归结为常微分方程的初值问题,使用数值积分方法求解.惯性系下的卫星运动遵循牛顿第二定律,卫星在某一特定时刻的加速度是由各种作用力的矢量和产生的,卫星受力模型一般需考虑地球引力、日月引力、大气阻力和太阳辐射压力等[16 ] .轨道微分方程的一种表达形式是将卫星速度与加速度的关系考虑为一阶常微分方程,而将位置与加速度的关系考虑为二阶常微分方程,可表示为: ...

基于瞬时根数的卫星轨道预报计算方法研究及应用

1

2017

... 循环向后积分可预报获得一定时间内卫星的位置速度数据[17 ] ,为后续计算大区域窗口和条带分解提供卫星轨道数据. ...

基于瞬时根数的卫星轨道预报计算方法研究及应用

1

2017

... 循环向后积分可预报获得一定时间内卫星的位置速度数据[17 ] ,为后续计算大区域窗口和条带分解提供卫星轨道数据. ...

遥感卫星对区域目标可见性的快速计算方法

1

2019

... 卫星对点目标的过境窗口可通过大步长搜索判断点目标与卫星连线的高度角初步寻得窗口时间范围,再使用小步长搜索精确计算过境窗口.而计算卫星对大区域的过境窗口难度大于计算点目标的过境窗口,主要体现为只要区域的任意部分在卫星的视场范围内,则记为卫星对区域可见[18 ] .首先,以大区域的中心纬线为基准,使用大步长初步搜索卫星过区域的时间窗;然后,使用小步长上下搜索计算卫星过境区域的时间窗开始和结束时间;最后,精确计算卫星过境区域的左右视场边界,形成卫星过境窗口的可拍摄区域范围如图2 所示.卫星在某一过境时刻可拍摄的左右边界点位置计算公式如下: ...

遥感卫星对区域目标可见性的快速计算方法

1

2019

... 卫星对点目标的过境窗口可通过大步长搜索判断点目标与卫星连线的高度角初步寻得窗口时间范围,再使用小步长搜索精确计算过境窗口.而计算卫星对大区域的过境窗口难度大于计算点目标的过境窗口,主要体现为只要区域的任意部分在卫星的视场范围内,则记为卫星对区域可见[18 ] .首先,以大区域的中心纬线为基准,使用大步长初步搜索卫星过区域的时间窗;然后,使用小步长上下搜索计算卫星过境区域的时间窗开始和结束时间;最后,精确计算卫星过境区域的左右视场边界,形成卫星过境窗口的可拍摄区域范围如图2 所示.卫星在某一过境时刻可拍摄的左右边界点位置计算公式如下: ...

历史云量数据在遥感卫星区域化采集模型中的应用研究

1

2015

... 遥感卫星的光学载荷拍摄效果直接受大气层中云量影响,地物信息被云层遮挡的数据无法使用.因此,在光学遥感卫星任务规划时,需将所拍摄目标的云量作为重要的考虑因素[19 ] .特别是对于大区域目标,需要将所拍摄条带的整体云量作为参考因素,而不只是拍摄中心点的云量. ...

历史云量数据在遥感卫星区域化采集模型中的应用研究

1

2015

... 遥感卫星的光学载荷拍摄效果直接受大气层中云量影响,地物信息被云层遮挡的数据无法使用.因此,在光学遥感卫星任务规划时,需将所拍摄目标的云量作为重要的考虑因素[19 ] .特别是对于大区域目标,需要将所拍摄条带的整体云量作为参考因素,而不只是拍摄中心点的云量. ...