1 引 言

目前,已有一些基于SAR影像的冰川识别方法。冰雪融化、运动导致冰川难以保持相干性,可以基于SAR影像的干涉与极化特征来识别冰川边界。周建民等[6]采用2景PALSAR影像根据相干系数取阈值的方法提取出冬克玛底冰川的边界信息,精度达到89%,但无法有效提取冰川末端区域。Huang等[7]利用PALSAR与RADARSAT-2影像的散射特性有效提取冰川表碛区域,但对裸冰的识别精度较低。范宇宾等[8]利用两景Sentinel-1A SAR影像,计算相干系数图并提取出7种纹理特征,基于SVM分类对比不同纹理特征组合下的冰川识别结果,其最高精度达到91%,识别结果优于相干系数法,但在冰川末端存在较大的误分类。传统提取方法采用有限的SAR影像特征,有极大的局限性,且对噪声敏感,使得分类结果轮廓不完整,阈值规则不易确定,难以应用于大范围冰川监测。

研究使用2009年的ENVISAT ASAR数据,结合NASA DEM,提取相应的SAR与地形特征,基于深度学习方法,识别中国第二次冰川编目中的未更新冰川,并与光学影像的提取效果进行对比,分析该方法的精度和有效性,并对未更新冰川编目进行数据更新。

2 研究区与数据

2.1 研究区概况

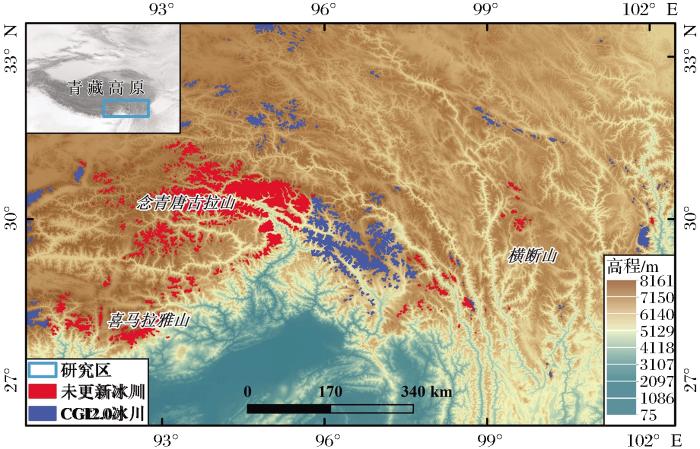

中国第二次冰川编目(Chinese Glacier Inventory2.0, CGI2.0)中的未更新冰川集中分布在青藏高原东南部,地理位置介于27°32′~31°40′N,90°49′~102°06′E之间,由于藏东南的横断山和念青唐古拉山等地受南亚季风影响,常年多云层覆盖,光学遥感影像质量差,无法有效获取这些地区的冰川数据[12],所以这些区域仍利用第一次冰川编目替代(图1),共涉及冰川6 201条,总面积为8 753.26 km2。其中念青唐古拉山(含唐古拉山)冰川数量最多,面积达到6 575.01 km2,喜马拉雅山次之,面积为1 818.51 km2,横断山冰川数量最少,且分布离散,面积为359.74 km2。

图1

图1

CGI2.0中未更新冰川的地理位置

Fig.1

Geographical location of glaciers without update in CGI2.0

2.2 数据

2.2.1 SAR数据

ENVISAT卫星是欧空局研发的对地观测卫星(http:∥esar-ds.eo.esa.int/),于2002年3月1日发射升空,所载最大设备是先进的合成孔径雷达(Advanced Synthetic Aperture Radar, ASAR),可提供极地冰川的高质量影像,ASAR工作在C波段,有5种工作模式[13]:成像模式(Image Mode, IM)、交替极化模式(Alternating Polarization Mode, AP)、宽幅模式(Wide Swath Mode, WS)、全球监测模式(Global Monitoring Mode, GM)、波谱模式(Wave Mode, WV),该卫星于2012年4月与地球失去联系。

表1 用于第二次冰川编目更新的ENVISAT数据

Table 1

影像 产品 | 空间分辨率 /m | 成像日期 | 影像数量 /个 | 绝对 轨道号 | 相对 轨道号 |

|---|---|---|---|---|---|

| IMP | 30 | 2009.04.09 | 5 | 37 168 | 40 |

| IMP | 30 | 2009.06.24 | 4 | 38 256 | 126 |

| IMP | 30 | 2009.07.07 | 5 | 38 442 | 312 |

| IMP | 30 | 2009.08.08 | 4 | 38 900 | 269 |

| IMP | 30 | 2009.08.17 | 4 | 39 029 | 398 |

| IMP | 30 | 2009.08.21 | 3 | 39 086 | 455 |

| IMP | 30 | 2009.08.24 | 4 | 39 129 | 498 |

| IMP | 30 | 2009.09.18 | 5 | 39 487 | 355 |

| IMP | 30 | 2009.09.30 | 4 | 39 659 | 26 |

| IMP | 30 | 2009.11.14 | 4 | 40 303 | 169 |

| WSM | 150 | 2009.05.17 | 1 | 37 712 | 83 |

| WSM | 150 | 2009.08.04 | 1 | 38 843 | 212 |

| WSM | 150 | 2009.08.05 | 1 | 38 857 | 226 |

2.2.2 冰川编目数据

冰川编目数据使用的是中国第二次冰川编目数据(http:∥westdc.westgis.ac.cn)和全球陆地冰川空间监测计划[14](Global Land Ice Measurements from Space, GLMS)发布的RGI6.0版冰川边界数据(http:∥www.glims.org/RGI/)。CGI2.0用于选取深度学习的训练样本,并将其冰川边界作为分冰岭参考;在CGI2.0未更新区域,编目时间久远,集中在20世纪70年代,不具备可靠性,同区域RGI6.0的编目时间在2005年左右,故用RGI6.0选取深度学习的测试样本,对本文的识别结果进行精度评价。

2.2.3 其他辅助数据

表2 本研究使用的TM影像信息

Table 2

| Landsat TM影像名称 | 获取时间 | 云量/% |

|---|---|---|

LT51310392009049BJC00 LT51320392009120BKT00 LT51320402009344BKT01 LT51320412009328BKT01 LT51330402009303BKT00 LT51350392009013BJC00 LT51350402009269KHC00 LT51360382009308BKT00 LT51360392009036BJC00 LT51360402009308BKT01 LT51360412009308KHC00 LT51370382009171BKT00 LT51370392009315BKT00 LT51370402009315KHC00 LT51370412009347KHC00 | 2009.02.18 2009.04.30 2009.12.10 2009.11.24 2009.10.30 2009.01.13 2009.09.26 2009.11.04 2009.02.05 2009.11.04 2009.11.04 2009.06.20 2009.11.11 2009.11.11 2009.12.13 | 8.72 12.29 0.72 14.53 10.64 3.58 19.56 12.02 17.37 14.21 5.48 13.16 0.18 0.14 15.40 |

SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)由美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量。2020年2月13日,NASA的LP DAAC(Land Processes Distributed Active Archive Center)发布NASA DEM[16],在原有的SRTM DEM基础上进行改进,综合多源DEM数据,填补了数据空隙,数据精度得到有效提高,主要用来计算高程、坡度、坡向和山脊线,使用的30 m分辨率的NASA DEM数据下载于LP DAAC官网(https:∥lpdaac.usgs.gov/)。

2.3 数据预处理

ENVISAT ASAR原始影像需要进行预处理操作[17](轨道校正、辐射定标、平滑滤波、地形校正),整个预处理过程通过欧空局SNAP软件实现,最终得到后向散射系数和局部入射角,两组数据可基于冰川的散射特性与极化特征提取冰川边界。

利用NASA DEM数据衍生出相应的坡度数据,高程和坡度均可反应山地冰川独特的地形特征。最终得到深度学习所需的四组特征,即后向散射系数、局部入射角、高程、坡度。

3 方法

3.1 样本制作

通过数据预处理,共获得四类特征,即高程、坡度、后向散射系数、局部入射角,这4类特征的数值范围相差较大,为提升模型的收敛速度和精度,防止梯度爆炸,需要对特征数据进行标准化处理,使数据呈现无量纲状态。标准化方式是Min-max标准化,通过线性变换,将4类特征的原始值映射到[0,1]之间。

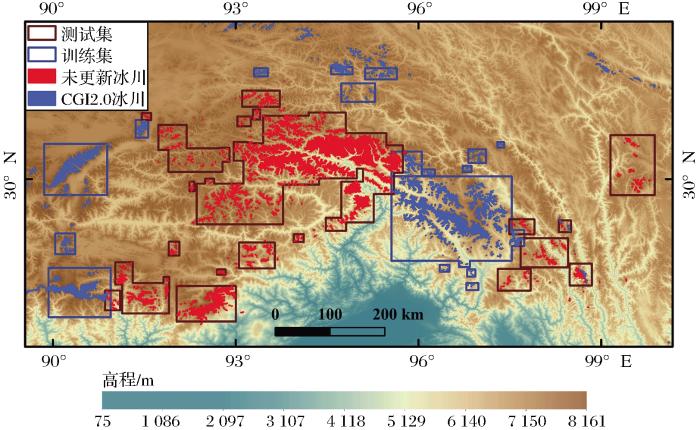

对标准化后的4类特征进行组合,形成四通道数据,做模型训练。为保证模型识别精度,训练与测试样本的环境应近乎相似,故训练样本应尽可能选择测试样本周边的大型冰川。如图2所示,选取未更新冰川编目的区域做测试集(图中红色框线),选取测试集附近的区域作为训练集(蓝色框线)。测试集标签依据RGI6.0制作,训练集标签依据CGI2.0制作。部分未更新冰川面积过小,分布离散,未被选择为测试集,利用光学影像人工目视解译。

图2

图2

冰川识别过程中深度学习的样本选取

Fig.2

Sample selection for deep learning in glacier identification

为避免训练过程中可能出现的过拟合现象,提高模型泛化能力,需要足够的数据量。数据增强通常用于增加训练集样本的数量。将训练集(图2蓝色框线)裁剪至256×256像素,采用几何变换对训练图像做数据增强,包括水平翻转、垂直翻转、对角镜像,共得到5 420张样本,并以4∶1划分出训练、验证集,得到4 336个训练样本、1 084个验证样本。将测试集裁剪至256×256像素后得到1 828个测试样本,3类样本的比例接近4∶1∶2。

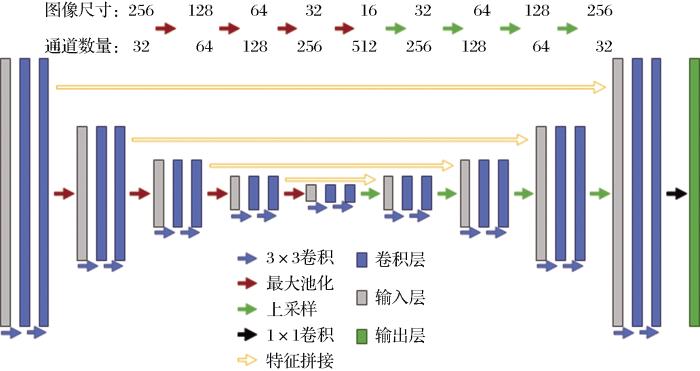

3.2 U-Net网络

Unet模型[21]在深度学习遥感领域应用广泛,它是使用全卷积网络进行图像语义级别分割的算法之一,采用典型的编码—解码框架,分为图像输入、编码、解码、图像输出4个部分。标准Unet最初于2015年提出,实验研究目标为大场景冰川,数据量大,为减少模型参数,提升识别效率,对原始Unet网络进行压缩:①通道数由1增加到4,数据量增加4倍,故将输入样本尺寸缩小,即从572×572像素调整到256×256像素;对编解码卷积块进行降维,例如,将第一个编码卷积块的卷积核数量由64降到32,依次按照两倍数量减少,则最后一个编码卷积块的卷积核数量由1 024降到512。②利用自适应学习率优化算法替代随机梯度下降法,提高模型收敛速度。

网络结构如图3所示,首先将多通道数据输入该模型中;编码过程中,通过两个3×3卷积计算后得到32通道的特征图,并利用2×2卷积进行最大池化,将图像降采样到原来的一半,通过重复以上过程4次,输入通道被卷积成64、128、256、512个特征图,进而获取图像的深层次特征;在解码过程中,通过反卷积和特征融合完成多通道数据的上采样,重复此过程4次,还原物体细节特征;最后,完成解码操作,二分类默认损失函数Binary_crossentropy,激活函数Sigmoid。

图3

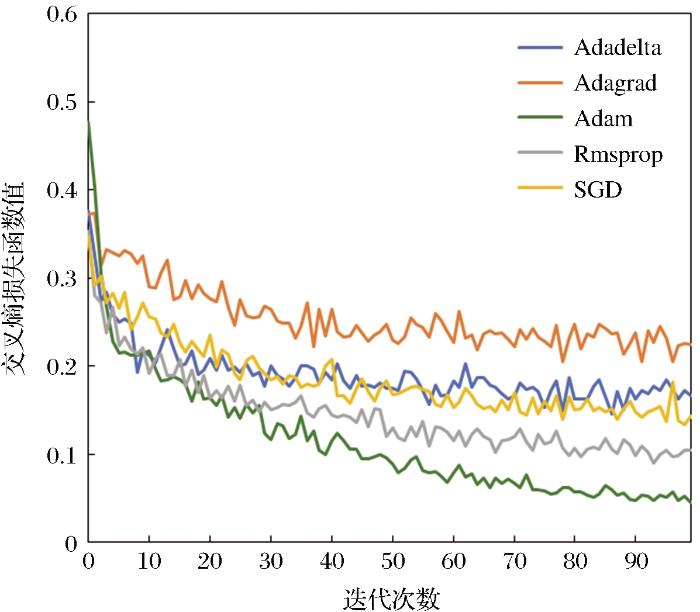

图4

由图4可知,Adam优化器相较于其他优化器损失函数值下降速度最快,loss值最小,更适用于本网络。通过多次调参训练,实验将批大小设置为32,迭代次数为100次,初始学习率为0.000 1,选择Adam优化器提升训练效率。

3.3 精度评价指标

采用语义分割中常用的二分类精度评价指标——精确率(Precision,P)、平均交并比(Mean Intersection over Union, MIoU)和频权交并比(Frequency Weight Intersection over Union,FWIoU)来分析影像分类结果。其中,精确率表示预测冰川中真实冰川的比例,用于评估模型预测冰川的能力;平均交并比和频权交并比用于评估模型的综合识别性能。计算方法如下:

其中:

3.4 冰川边界提取

4 结果与分析

4.1 识别结果及修正

实验基于Keras环境,采用NVIDIA GeForce RTX 2080Ti显卡进行模型训练。

在相同环境下,设置两组对比实验场景,比较两种Unet网络模型的性能,采用训练时间和参数数量对模型性能进行评估,选用精确率、平均交并比和频权交并比对识别结果做精度评价(表3)。

表3 模型改进前后主要指标对比

Table 3

| 模型 | 训练时间/m | 参数数量/个 | P/% | MIOU/% | FWIOU/% |

|---|---|---|---|---|---|

| Unet | 207.52 | 31 033 416 | 0.73 | 0.74 | 0.93 |

| 压缩Unet | 98.50 | 7 760 936 | 0.83 | 0.71 | 0.92 |

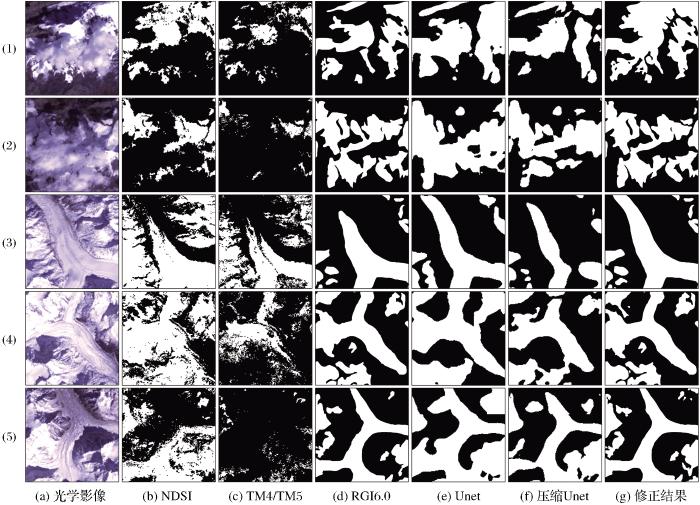

选取测试集中的部分区域,来具体对比不同方式下的冰川识别结果。如图5所示,共有5行数据,图5(1)~图5(2)为云层覆盖的冰川区,GLMS编码为G092746E28168N和G093228E28861N,图5(3)~图5(5)是无云覆盖的冰川区,即G095025E30598N、G094248E30532N、G094245E30569N;共有7列数据(图5(b)~图5(g)中白色区域为预测的冰川),图5(a)~图5(c)是TM影像及其光学特征,图5(d)为标签数据,图5(e)和图5(f)为深度学习识别结果,图5(g)为修正结果。从图5(a)可以看出光学影像存在大量云层覆盖,人工解译困难,利用传统方法提取出的光学特征(图5(b)与图5(c))既无法识别云层覆盖的冰川,也难以提取表碛。以RGI6.0做测试标签(图5(d)),两种Unet网络的冰川识别精度(图5(e)与图5(f))达到73%、83%,说明基于SAR与地形特征的深度学习方法可以有效提取云层覆盖的冰川。对比图5(e)和图5(f)两组数据,Unet识别出的冰川错分较多,压缩Unet提取的冰川存在一定的漏分,但模型训练效率与冰川识别精度均有所提升。利用两种Unet网络的识别结果,结合光学影像和RGI6.0,通过目视解译对冰川识别结果进行人工修正(图6),得到冰川复合体边界(图5(g))。

图5

图6

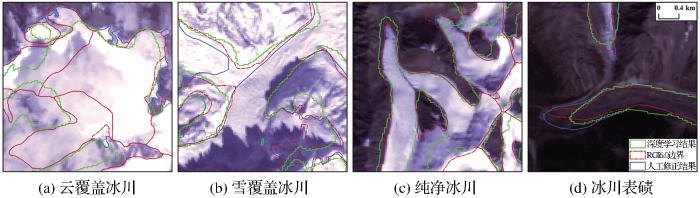

图6展示了目视解译过程中存在的4类冰川,以Landsat TM影像作为底图,结合深度学习结果和RGI 6.0边界完成人工修正。

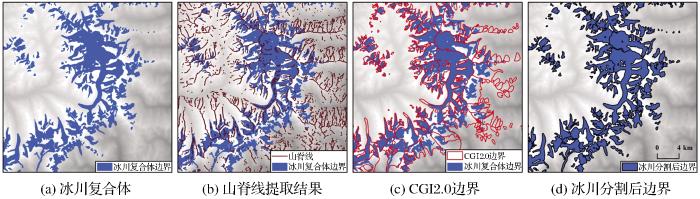

图6(a)~图6(d)分别代表云覆盖冰川(G099509 E30571N)、雪覆盖冰川(G094849E30548N)、纯净冰川(G092433E27865N,G092442E27882N)和表碛覆盖型冰川(G098659E28451N,G098615E28496N)。针对云雪覆盖严重的冰川区域图6(a)和图6(b),无法依据光学影像提取冰川边界,以RGI6.0边界为主要参考,结合深度学习结果进行人工修正。对于无云雪覆盖的纯净冰川图6(c),则以光学影像为主、深度学习结果和RGI6.0为辅进行人工修正。表碛覆盖型冰川如图6(d)通常无云层覆盖,存在一些特殊的地形和水文特征,例如洼地、冰川表面湖等,可依据光学影像和深度学习结果进行修正。基于修正后得到的冰川复合体边界,利用山脊线和CGI2.0的冰川边界对冰川复合体进行分割,将连片的冰川切割成独立的冰川群,以0.01 km²作为本数据集的最小冰川面积[2],得到分割结果。分割流程见图7。最后,基于ArcGIS软件对每条冰川做拓扑检查,通过交互检查对每条冰川进行人工修正,得到最终的矢量结果。

图7

4.2 冰川数据集描述

未更新冰川编目地区共解译出冰川8 374条,总面积为5 622.65 km²(如表4)。自第一次冰川编目以来,藏东南未更新区域冰川数量增加2 173条,面积减少3 130.61 km²,平均面积变化速率约为-0.89%/a,冰川整体呈退缩状态。依据山系划分冰川区域,发现所有山系的冰川变化均呈现:冰川数量增加、冰川面积减少,其中冰川消融最严重的区域是喜马拉雅山,冰川面积变化率为-37.07%,念青唐古拉山-36.51%,横断山-15.54%。

表4 依据山系统计更新前后的冰川变化信息

Table 4

| 山系名称 | 未更新编目 | 更新后编目 | 冰川面积变化率/% | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 冰川数量/条 | 冰川面积/km² | 冰川数量/条 | 冰川面积/km² | ||

| 横断山 | 410 | 359.74 | 716 | 303.83 | -15.54 |

| 喜马拉雅山 | 1 656 | 1 818.51 | 1 694 | 1 144.42 | -37.07 |

| 念青唐古拉山 | 4 135 | 6 575.01 | 5 964 | 4 174.40 | -36.51 |

| 总计 | 6 201 | 8 753.26 | 8 374 | 5 622.65 | -35.77 |

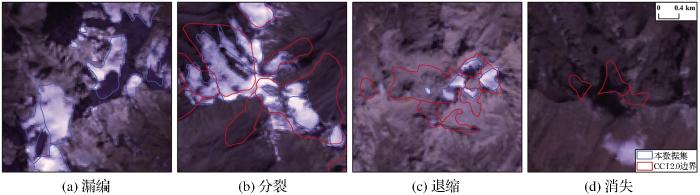

图8

图8

CGI2.0中的漏编冰川、分裂冰川、退缩冰川及消失冰川

Fig.8

Missing, splitting, retreating and disappeared glaciers in CGI2.0

4.3 数据属性表

表5 本数据集的字段属性及描述

Table 5

| 编号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段描述 | 编号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段描述 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | FID | Object ID | 标识码 | 11 | Slo_mean | Double | 冰川平均坡度 |

| 2 | Shape | Geometry | 几何类型 | 12 | Alti_min | Double | 冰川最小高程 |

| 3 | Perimeter | Double | 冰川周长 | 13 | Alti_max | Double | 冰川最大高程 |

| 4 | Area | Double | 冰川面积 | 14 | Alti_mean | Double | 冰川平均高程 |

| 5 | Volume | Double | 冰川体积 | 15 | Asp_mean | Double | 冰川平均坡向 |

| 6 | GLMS_ID | Text | 冰川编码 | 16 | Drng_01 | Text | 冰川所在流域 |

| 7 | Lon_GLC | Double | 冰川质心经度 | 17 | Mtn_name | Text | 冰川所在山系 |

| 8 | Lat_GLC | Double | 冰川质心纬度 | 18 | Pref_name | Text | 冰川所在行政区划 |

| 9 | Image | Text | 主要遥感影像 | 19 | Time | Text | 冰川具体时间 |

| 10 | Image_2 | Text | 辅助遥感影像 | 20 | Error | Double | 相对面积误差 |

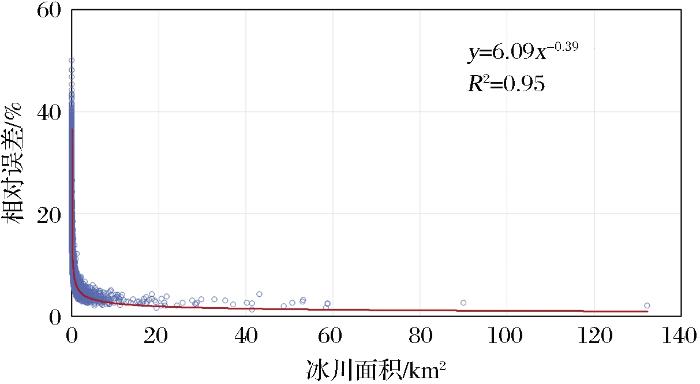

在人工交互修正的过程中存在不可避免的误差,需对数据质量进行评估,Hanshaw等[27]研究指出,理论上冰川面积的测量误差呈正态或高斯分布,可以采用下式计算冰川面积误差:

其中:

经计算得,研究区内的冰川面积误差为±303.58 km²,占总冰川面积的±5.4%。如图9所示,本数据集各冰川面积

图9

5 结 论

针对CGI2.0中未更新的冰川,选择ENVISAT ASAR影像和NASA DEM作为主要数据源,利用Unet及其压缩网络模型,通过深度学习方法识别冰川,对CGI2.0中的替代冰川进行更新。采用RGI6.0对预测结果进行评估,两种Unet模型提取冰川的精确率分别为73%、83%,表明在云层覆盖区域,利用SAR与地形特征数据基于深度学习方法提取冰川的方式是有效的。

中国第二次冰川编目未更新地区的冰川共有8 374条,总面积为5 622.65±303.58 km2,冰川面积误差为±303.58 km²,占总冰川面积的±5.4%。与CGI2.0相比,未更新编目区域的冰川面积共减少了3 130.61 km2,冰川数量增加了2 173条。冰川整体变化趋势为表碛回退、冰川碎片化。

深度学习的识别结果与样本标签有很大关系,本文训练、测试集标签分别参考CGI2.0、RGI6.0制作,其中RGI6.0测试标签日期集中在2005年,SAR影像获取日期为2009年,两期的冰川边界存在一定差异。此外,深度学习在基于遥感手段的冰川识别领域有较大的潜力,在今后的研究当中可以利用多种深度学习模型来提取冰川边界,如VGG、Deeplab、Transoformer等,将多种模型的提取结果进行集成,以提高模型训练效率和冰川识别精度。

参考文献

Chinese glacier resources and their distribution characteristics——Compilation of Chinese glacier inventory completed

[J].

中国冰川资源及其分布特征——中国冰川目录编制完成

[J].

The second Chinese glacier inventory: Data, methods and results

[J].

Progress and problems of glacier inventory in China

[J].

中国冰川目录的进展与问题

[J].

The GAMDAM glacier inventory: A quality-controlled inventory of Asian glaciers

[J].

The Randolph glacier inventory:A globally complete inventory of glaciers

[J].

Research on glacier boundary extraction based on radar interference decoherence

[J].

基于雷达干涉失相干特性提取冰川边界方法研究

[J].

Recognition of supraglacial debris in the Tianshan Mountains on polarimetric SAR images

[J].

Glacier recognition in SAR image assisted by texture feature

[J].

纹理特征辅助的SAR影像冰川识别

[J].

Automatically delineating the calving front of JakobshavnIsbræ from multitemporal Terra-SAR-X images:A deep learning approach

[J].

Glacier extraction of single-polarization SAR image based on multi-scale joint convolution neural network

[D].

基于单极化SAR影像和多尺度联合卷积神经网络的冰川提取

[D].

Automated delineation of supraglacial debris cover using deep learning and multisource remote sensing data

[J].

glacier inventory dataset in western China

[J/OL].

2017-2018年中国西部冰川编目数据集

[J/OL].

ENVISAT-ASAR data product introduction and data processing

[J].

ENVISAT-ASAR数据产品介绍与数据处理

[J].

Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS): Remote sensing and GIS investigations of the earth's cryosphere

[J].

40 years of Landsat satellite earth observation review and LDCM prospect

[J].

Landsat系列卫星对地观测40年回顾及LDCM前瞻

[J].

global elevation model: Method and progress

[J].

Neural network inversion of plantation forest leaf area index based on ENVISAT/ASAR

[J].

基于ENVISAT/ASAR的神经网络反演人工林叶面积指数研究

[J].

Spectral signature of alpine snow cover from the Landsat thematic mapper

[J].

Climate change and glacier retreat in northern Tien Shan(Kazakhstan/Kyrgyzstan) using remote sensing data

[J].

Application of remote sensing technology in the study of modern glacier change

[J].

遥感技术在现代冰川变化研究中的应用

[J].

U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation

[EB/OL]. (

Adam: A method for stochastic optimization

[EB/OL]. (

Terrain feature extraction based on digital elevation model(DEM)

[D].

基于数字高程模型(DEM)的地形特征提取

[D].

The contemporary glaciers in China based on the second Chinese glacier inventory

[J].

基于第二次冰川编目的中国冰川现状

[J].

The Gangdise glacier vector dataset in 2016

[J/OL].

2016年冈底斯山冰川矢量数据集

[J/OL].

Glacial areas, lake areas, and snow lines from 1975 to 2012: Status of the Cordillera Vilcanota, including the Quelccaya Ice Cap, northern central Andes, Peru

[J].