1 引 言

龙泉山地处成都平原与丘陵区的过渡地带,在川中丘陵区具有典型的自然地理代表性。龙泉山城市森林公园于2017年3月开始建设,是成都市着力打造的“城市绿心”,不属于传统意义上的公园,因此不参与国家公园等级的划分。“城市绿心”的建设积极响应了习近平总书记视察四川时作出的“规划好天府新区,突出公园城市特点,考虑生态价值”指示,是实现中心城区与东部城市新区连接的重要环节[1]。由于人类工程活动的干扰、林种结构的不合理等原因,使得龙泉山城市森林公园低海拔的原始植被破坏情况严重,林相单一,生态环境相对脆弱。为防止城市洪涝和泥石流等灾害的发生,贯彻习近平生态文明思想,落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神,成都市在2017年与2018年分别编制了《龙泉山城市森林公园总体规划(2016—2035年)》与《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》,在2021年开展了公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目,并结合四川省印发的《四川省川中丘陵区(龙泉山成都段)高质量国土绿化试点示范项目(2021—2022)》实施方案用以对公园进行生态复建[1-2]。

植被是覆盖地表的植物群落的统称,在陆地地表生态系统中处于核心地位,对维护生态平衡和促进区域可持续发展起着举足轻重的作用[3-4]。植被覆盖度(Fractional Vegetation Cover,FVC)是指植被的叶、茎和枝部分在地表的垂直投影面积占统计区域总面积的百分比,与光合作用面积及植被茂密程度之间都存在着明显的对应关系,不仅能够体现植被的基本状况,在调节气候问题、改善水土流失和稳定生态系统等方面都起到了重要作用[4-7]。传统的植被监测通常采用更新频率较低的统计方法,这些方法耗时、费力、成本高,最突出的短板是无法对大范围的植被覆盖变化进行监测。相反,遥感技术具有实时性强、广覆盖度等优点,已成为监测生态环境的一种行之有效的方法[4]。

近年来,国内外有关FVC的研究多集中在对长时间序列FVC的制图分析上,少有在分析多时期FVC变化的基础上,结合景观格局的变化对研究区的林相情况进行分析和评价[13]。本研究以龙泉山城市森林公园为研究区,利用龙泉山城市森林公园建设前期(2014年)、建设初期(2017年)和建设后期(2021年)的植被生长旺盛且清晰无云的遥感影像,基于归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)构建像元二分模型(Dimidiate Pixel Model,DPM),分别获取了研究区3个时段的FVC,再通过机载CCD影像提取植被点并进行交叉验证,最后结合景观格局指数对FVC的时空变化特征进行统计分析[5]。在量化分析FVC与景观格局指数的基础上,以期对龙泉山城市森林公园和川中丘陵区的生态建设和环境保护有所借鉴,为可持续发展思想及成都市创建城市绿心奠定理论与实践基础,在森林生态价值转化等方面建成示范样板,形成可复制、可推广的经验[1]。

2 数据与研究区

2.1 研究区概况

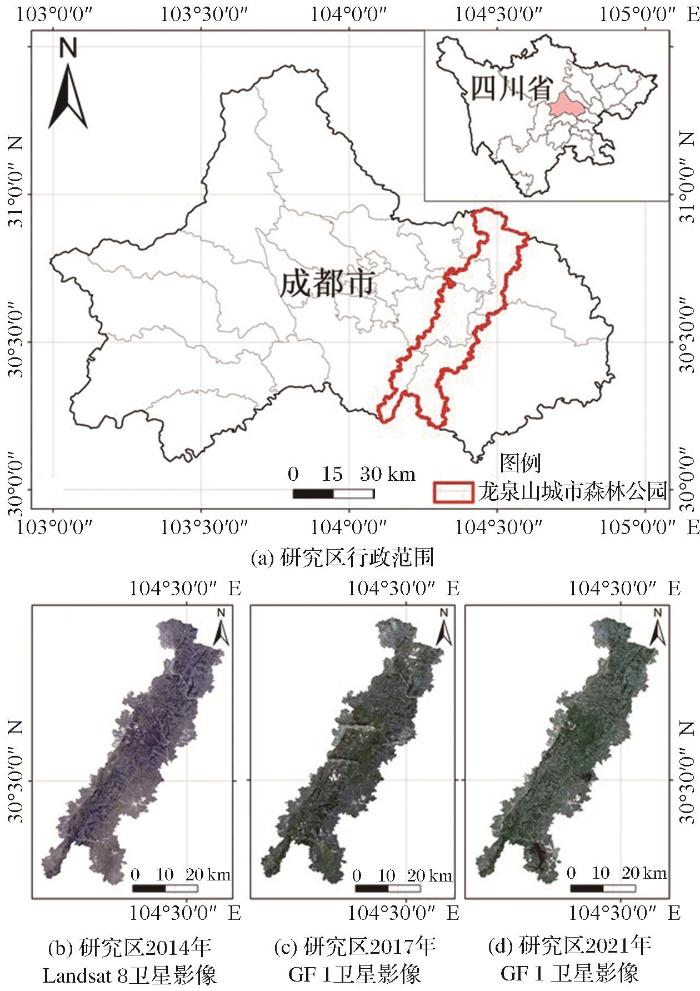

龙泉山城市森林公园地处四川省成都市的龙泉山脉成都段(104°09′~104°61′E,30°21′~30°95′N),山脉狭长,整体呈南北走向,是成都市中心城区和东部城市新区的天然边界,地形以低山、平坝为主,地势绵延起伏,最高海拔达1 036 m(图1)。该地区属于中亚热带季风湿润气候,四季分明,夏季降雨集中、气候炎热,冬季降水偏少、气候干燥,年平均气温为16.1 ℃,年平均降水量为934 mm[1,14-15]。森林植被林相单一,有底无景。森林资源质量不高且生物多样性不足,导致景观效果不佳,自然植物群落破坏较为严重。森林植被大部分为次生天然林或人工林,以柏木林为主要类型。区域人口居住分散、分布不均。

图1

图1

研究区位置与卫星影像图

Fig.1

The geographical location and satellite image of the study area

2.2 数据来源

由于研究区常年云雾较多,为获取云量少于5%的影像,研究所用的三期数据分别为2014年8月13日的Landsat-8 OLI影像,通过中科院地理空间数据云下载,空间分辨率为30 m;2017年7月10日与2021年8月2日的高分1号WFV影像,通过陆地观测卫星数据服平台下载,空间分辨率为16 m,具体参数见表1。

表1 卫星参数信息

Table 1

| Landsat 8 OLI | GF 1 WFV | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 波段名称 | 带宽/μm | 分辨率/m | 波段名称 | 带宽/μm | 分辨率/m | |

| Band1 Coastal | 0.43~0.45 | 30 | Band1 Blue | 0.45~0.52 | 16 | |

| Band2 Blue | 0.45~0.51 | 30 | Band2 Green | 0.52~0.59 | 16 | |

| Band3 Green | 0.53~0.59 | 30 | Band3 Red | 0.63~0.69 | 16 | |

| Band4 Red | 0.64~0.67 | 30 | Band4 NIR | 0.77~0.89 | 16 | |

| Band5 NIR | 0.85~0.88 | 30 | ||||

| Band6 SWIR1 | 1.57~1.65 | 30 | ||||

| Band7 SWIR2 | 2.11~2.29 | 30 | ||||

| Band8 Pan | 0.50~0.68 | 15 | ||||

| Band9 Cirrus | 1.36~1.38 | 30 | ||||

| Band10 TIRS1 | 10.6~11.19 | 100 | ||||

| BAND11 TIRS2 | 11.5~12.51 | 100 | ||||

三期遥感影像成像时间为夏季,是植被生长的旺季,时间上具有可对比性,代表性强,数据空间参考为“WGS_1984_UTM Zone_48N”。运用ENVI 5.3软件对遥感影像进行校正、异常值剔除和裁剪。再将两幅GF1 WFV影像16 m分辨率重采样至30 m,与Landsat-8 OLI影像分辨率保持一致。最后结合NDVI与DPM对植被覆盖信息进行等级划分,确定各等级覆盖面积与其变化范围。

辅助数据来自“成都龙泉山城市森林公园2021年森林植被地图绘制项目(510101202101070)”进行遥感实验所获取的0.3 m分辨率的航空CCD影像,成像时间为2021年7月11日。

3 研究方法

3.1 植被覆盖度分析方法

3.1.1 归一化差值植被指数

NDVI对植被密度和长势具有显著的指示作用,且与FVC之间存在正相关性,反演FVC时具有良好的提取效果[16],计算公式为:

NDVI的取值范围为[-1,1],数值越高植被覆盖状况越好。由于受大气的影响,会出现超出[-1,1]的异常值,需要通过

3.1.2 像元二分模型

DPM的计算原理是认为每一个像元都由植被与土壤两个要素构成,然后分解遥感光谱信息,再建立DPM,进而得到FVC[17],计算公式为:

表2 植被覆盖度等级划分表

Table 2

| 等级 | 划分范围 | 名称 |

|---|---|---|

| Ⅰ | FVC≤0.30 | 低植被覆盖度 |

| Ⅱ | 0.30<FVC≤0.60 | 中低植被覆盖度 |

| Ⅲ | 0.60<FVC≤0.75 | 中植被覆盖度 |

| Ⅳ | 0.75<FVC≤0.90 | 中高植被覆盖度 |

| Ⅴ | FVC>0.90 | 高植被覆盖度 |

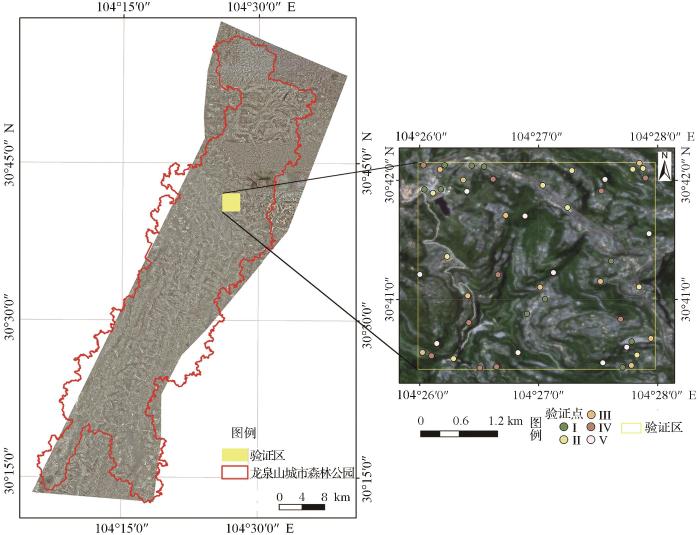

3.1.3 植被覆盖度验证方法

将通过GF 1影像反演得到的FVC结果与通过CCD影像监督分类得到的FVC结果进行交叉验证,来验证植被覆盖度精度。以2021年植被覆盖度作为验证对象,航空CCD影像的获取时间为2021年7月11日,GF 1影像的获取时间为2021年8月2日,两者均为2021年夏季(6~8月),符合森林植被相同物候期的要求。

图2

图2

研究区验证点在CCD影像上的位置

Fig.2

Location of the verification point in study area on the CCD image

3.1.4 植被覆盖动态度

3.1.5 植被覆盖度差值指数

表3 植被覆盖变化类型等级划分表

Table 3

| 等级 | 划分范围 | 名称 |

|---|---|---|

| 1 | -1 ≤ΔFVC≤-0.3 | 明显退化 |

| 2 | -0.3<ΔFVC≤-0.1 | 轻微退化 |

| 3 | -0.1<ΔFVC≤0.1 | 无明显变化 |

| 4 | 0.1<ΔFVC≤0.3 | 轻微改善 |

| 5 | 0.3<ΔFVC≤1 | 明显改善 |

3.2 景观格局分析

表4 景观格局指数

Table 4

| 应用尺度 | 指数 |

|---|---|

| 斑块类型尺度 | 斑块数量(Number of Patches,NP) |

| 平均斑块面积(Mean Patch Size,MPS) | |

| 景观形状指数(Landscape Shape Index,LSI) | |

| 最大斑块指数(Largest Patch Index,LPI) | |

| 聚合度指数(Aggregation Indices,AI) |

4 结果与分析

4.1 研究区植被覆盖度时空分布及总体变化

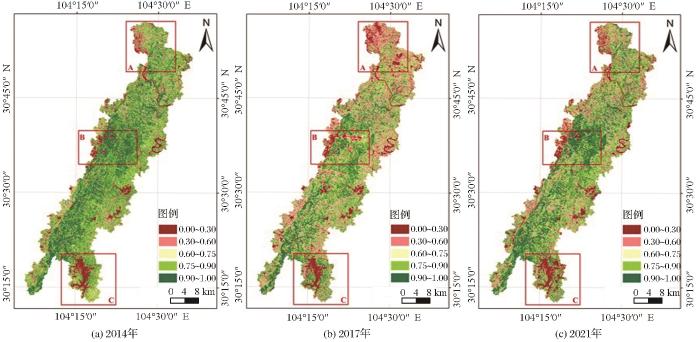

4.1.1 植被覆盖度空间分布特征

研究区2014年、2017年和2021年的FVC分布图(图3)显示,Ⅴ分布在研究区中部往西南方向延伸区域,Ⅰ分布于研究区边缘区域,多为湖泊河流与村落等建设用地。研究区内3期平均FVC分别为0.757 6、0.665 2、0.706 0,2014年FVC均值水平最高,2021年次之,2017年最低,其变化趋势与2017年开始针对龙泉山城市森林公园植被破坏严重进行生态保护建设情况相吻合。

图3

图3

研究区2014、2017、2021年植被覆盖度等级空间分布

Fig.3

Spatial distribution of FVC levels in the study area in 2014, 2017 and 2021

从3期数据各等级FVC面积的统计结果(表5)可以看出,研究区2014年与2021年皆以Ⅳ与Ⅴ为主,2014年Ⅳ与Ⅴ面积总和为864.37 km2,占研究区总面积的67.86%;2021年Ⅳ与Ⅴ面积总和为710.90 km2,占研究区总面积55.81%。2017年则以Ⅱ、Ⅲ与Ⅳ为主,三者面积总和为626.36 km2,占研究区总面积49.17%。3期数据的Ⅳ占比均较高,维持在(30±4)%范围内。2017~2021年间,Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ面积占比总和皆高于60%,分别达到82.18%、67.74%、73.71%,说明研究区植被覆盖情况良好。

表5 研究区不同时期、不同植被覆盖度等级面积统计表(km2)

Table 5

FVC 等级 | 2014年 | 2017年 | 2021年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积 | 占比 | 面积 | 占比 | 面积 | 占比 | |||

| 合计 | 1 273.81 | 100% | 1 273.83 | 100% | 1 273.83 | 100% | ||

| Ⅰ | 103.29 | 8.11% | 139.32 | 10.94% | 130.46 | 10.24% | ||

| Ⅱ | 123.69 | 9.71% | 271.54 | 21.32% | 204.46 | 16.05% | ||

| Ⅲ | 182.45 | 14.32% | 281.45 | 22.09% | 228.01 | 17.90% | ||

| Ⅳ | 431.89 | 33.91% | 344.92 | 27.08% | 367.45 | 28.85% | ||

| Ⅴ | 432.48 | 33.95% | 236.61 | 18.57% | 343.45 | 26.96% | ||

4.1.2 2021年植被覆盖度估算结果验证

通过对比GF 1影像反演得到的FVC结果与过CCD影像监督分类得到的FVC结果进行精度验证。50个样点中,5个样点不属于反演所得到的FVC等级范围,即存在5个误差点,分别是Ⅲ的2个样点与Ⅳ的3个样点。对于50个样点进行交叉验证,结果表明,基于GF l数据的2021年FVC估算精度为0.90。

4.1.3 植被覆盖度时间变化趋势

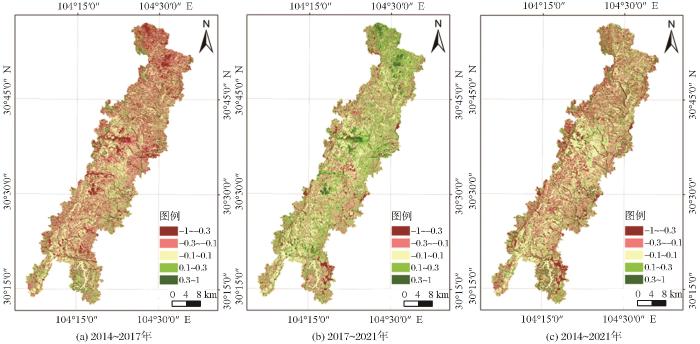

通过

图4

图4

研究区植被覆盖度变化空间分布图

Fig.4

Spatial distribution of vegetation coverage changes in the study area

表6 研究区不同等级植被覆盖度差值指数统计表(km²)

Table 6

| 变化等级 | 2014~2017年 | 2017~2021年 | 2014~2021年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积 | 占比 | 面积 | 占比 | 面积 | 占比 | |||

| 合计 | 1 272.85 | 100% | 1 273.83 | 100% | 1 272.85 | 100% | ||

| 明显退化 | 232.54 | 18.27% | 95.30 | 7.48% | 191.07 | 15.01% | ||

| 轻微退化 | 342.59 | 26.91% | 177.39 | 13.93% | 265.88 | 20.89% | ||

| 无明显变化 | 476.18 | 37.41% | 537.68 | 42.21% | 538.02 | 42.27% | ||

| 轻微改善 | 144.01 | 11.31% | 311.17 | 24.43% | 177.04 | 13.91% | ||

| 明显改善 | 77.53 | 6.09% | 152.29 | 11.96% | 100.84 | 7.92% | ||

4.1.4 植被覆盖度动态变化分析

表7 研究区不同等级植被覆盖度面积变化统计表

Table 7

| FVC等级 | 变化量/km2 | 动态度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

2014~ 2017年 | 2017~2021年 | 2014~2021年 | 2014~2017年 | 2017~2021年 | 2014~2021年 | ||

| Ⅰ | 36.03 | -8.86 | 27.17 | 11.63% | -2.12% | 8.77% | |

| Ⅱ | 147.85 | -67.08 | 80.77 | 39.84% | -8.23% | 21.77% | |

| Ⅲ | 99.00 | -53.44 | 45.56 | 18.09% | -6.33% | 8.32% | |

| Ⅳ | -86.97 | 22.53 | -64.44 | -6.71% | 2.18% | -4.97% | |

| V | -195.87 | 106.84 | -89.03 | -15.10% | 15.05% | -6.86% | |

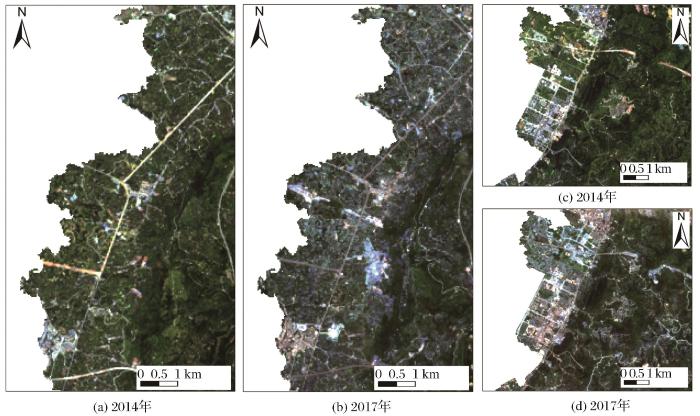

图5

图5

2014年(a、c)与2017年(b、d)局部对比图

Fig.5

Local comparison map in 2014 (a, c) and 2017 (b, d)

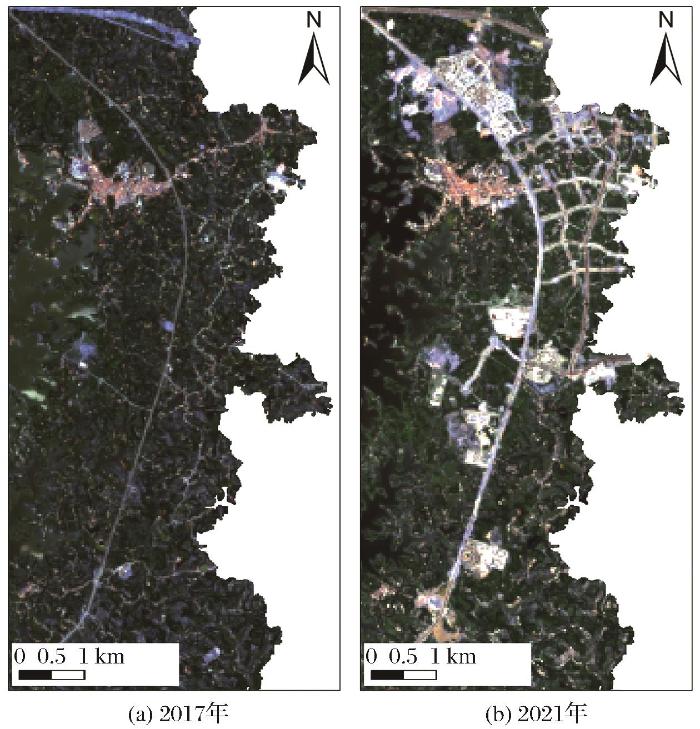

2017~2021年期间,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的面积减少,Ⅳ和Ⅴ面积增加。其中,Ⅱ的面积缩减最为明显、减少幅度最大,减少面积为67.08 km2,动态度为-8.23%;Ⅴ面积增长最为显著、增加幅度最大,增加面积为106.84 km2,动态度为15.05%。整体看,2017年~2021年间,研究区植被状况逐渐改善,尤其Ⅴ面积的增加说明了生态保护起到了效果。其中,A与B区块的植被覆盖情况有所改善,C区块的三岔湖景区东部FVC下降较多。对比两期影像(如图6所示)可以看出道路与房屋扩建是造成C区块FVC下降的主要原因。

图6

图6

2017年与2021年三岔湖景区局部对比图

Fig.6

Local comparison map of Sancha Lake Scenic Spot in 2017 and 2021

2014~2021年期间,FVC变化的趋势与2014~2017年一致:Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ面积增加,Ⅳ和Ⅴ面积减少,但变化幅度相比2014~2017年要减缓许多。其中,Ⅱ面积增加最多(80.77 km2),动态度达21.77%;Ⅴ面积减少最为严重(89.03 km2),动态度达-6.86%。可以看出8年间FVC经历了先大幅度下降再有所升高的“V”字形过程,但总体还未恢复到2014年水平。由此表明,自2017年开始一系列政策的实施对生态环境起到了有效的保护作用。

4.2 景观格局结果与分析

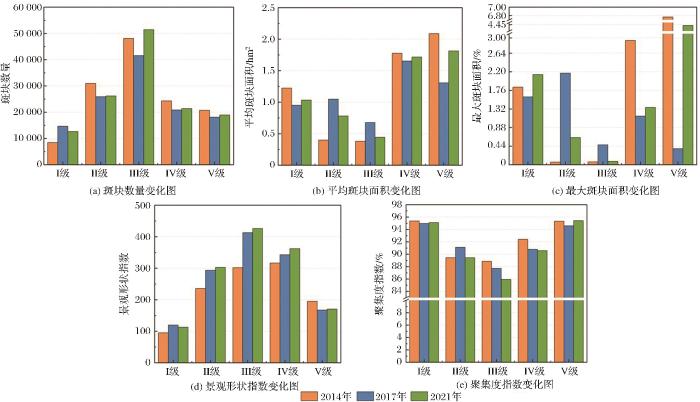

图7

图7

研究区不同等级植被覆盖度上的景观指数

Fig.7

Landscape index on vegetation coverage of different grades in the study area

斑块数量NP与平均斑块面积MPS均能部分代表景观破碎化程度,MPS增大、NP减小斑块破碎度降低[27]。但由于各等级的FVC面积之间存在着相互转移的关系,会造成两者变化趋势不一定完全相反的情况。从图7(b)中可以看出,三期影像的Ⅲ的MPS在2014~2021年间一直维持在最小水平,表明其受人类活动影响较大,破碎程度较高。在2014~2017年间Ⅱ与Ⅲ破碎度下降,Ⅰ、Ⅳ与Ⅴ破碎度上升;而在2017~2021年间破碎度变化呈现出相反的趋势,除Ⅱ与Ⅲ破碎度加剧外,Ⅰ、Ⅳ与Ⅴ的破碎度均呈现下降趋势,Ⅴ破碎度下降程度最为显著。结合NP数据可以得出,2017年后研究区景观破碎程度整体呈下降趋势,人类活动影响减弱,生态环境有所改善。

5 讨 论

(1)由于航空CCD影像获取困难、成本高等原因,本研究只采集到了研究区2021年7月的研究区CCD影像图,仅对2021年的影像数据进行了精度检验,可能存在其他两期FVC精度有所误差的现象未被发现的情况,无法全面客观地评价研究区的FVC现有状况。

(2)2021年开展的公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目与2021年印发的《四川省川中丘陵区(龙泉山成都段)高质量国土绿化试点示范项目(2021—2022)》两项的措施实施时间与获取的2021年影像时间过近,无法在本研究中及时且准确地体现出两项措施的生态建设成果及景观营造成效。

(5)从FVC与景观格局指数的变化趋势上可以看出研究区生态环境尚未完全恢复,后续还需进一步加强对研究区植被的恢复,重视研究区域周边植被保护和恢复建设工作,综合改善区域生态环境。

6 结 论

本研究基于2014年、2017年和2021年的3期遥感影像数据,采用像元二分模型和景观格局指数分析了四川省成都市龙泉山城市森林公园2014~2021年的FVC与景观格局特征。总体上,龙泉山城市森林公园2014~2021年间植被覆盖情况呈现出明显的两段性特征,结论如下:

(1)2014~2017年的FVC总体呈下降趋势,整体景观破碎度呈上升趋势,研究区自然植物群落破坏较为严重,生态环境脆弱。从FVC看,研究区Ⅳ和Ⅴ面积显著减少,Ⅰ、Ⅱ与Ⅲ等级面积增加,研究区域内FVC呈现Ⅴ转向Ⅰ的趋势。在景观格局指标上,研究区破碎化程度加剧,Ⅴ景观的优势地位下降,斑块复杂性与景观多样性增加。

(2)2017~2021年的FVC总体呈上升趋势,且整体景观生态格局呈现出良好的演化趋势,研究区人类活动影响不再剧烈,生态环境逐渐改善。从FVC看,研究区Ⅰ、Ⅱ与Ⅲ等级面积总体减少,Ⅳ与Ⅴ等级面积明显增加,研究区内FVC由Ⅰ向Ⅴ转入趋势明显。从景观格局指数看,研究区破碎化程度有所缓解,斑块整体性加强,Ⅴ景观恢复优势地位。

(3)2014~2021年间,研究区FVC与景观格局稳定性整体呈现出“V”字形曲线,表现出先下降后上升的趋势,自然生态环境稳定性有所恢复。说明研究区环境保护工程实施效果显著,《龙泉山城市森林公园总体规划(2016—2035年)》《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》与公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目等措施落施效果显著。

参考文献

LIU Yunyu,Study on landscape pattern evolution of Long-quanshan Urban Forest Park based on GIS technology

[D].

基于GIS技术的龙泉山城市森林公园景观格局演变研究

[D].

LI Xia, Accelerating the protection and construction of ecological environment in the Hilly Areas of Eastern Chengdu: A research report on the implementation of vegetation restoration and protection project in Longquan Mountain, Longquanyi District

[J].

加快成都东部山丘区生态环境保护和建设——对龙泉驿区龙泉山实施植被恢复与保护工程的调研报告

[J].

Spatiotemporal pattern of vegetation cover and its relationship with urbanization in Beijing-Tianjin-Hebei megaregion from 2000 to 2010

[J].

京津冀地区城市化对植被覆盖度及景观格局的影响

[J].

Dynamic analysis of urban landscape patterns of vegetation coverage based on multi-temporal Landsat dataset

[C]∥

Analysis of dynamic changes of fractional vegetation coverage and influencing factors of the Genhe in the Great Khingan of Inner Mongolia

[J].

内蒙古大兴安岭根河植被覆盖度动态变化及影响因素的分析

[J].

Correlation analysis between vegetation coverage and climate drought conditions in North China during

2001-2013年华北地区植被覆盖度与干旱条件的相关分析

[J].

Vegetation fractional coverage change in Daxinganling Genhe forest reserve of Inner Mongolia

.[J].

内蒙古大兴安岭根河森林保护区植被覆盖度变化

[J].

Assessment of temporal and spatial landscape and avifauna changes in the Yellow River wetl-and natural reserves in 1990-2013,China

[J].

Land use change, urbanization, and change in landscape pattern in a metropolitan area

[J].

Urban sprawl on natural lands: Analyzing and predicting the trend of land use changes and sprawl in Mazandaran city region, Iran

[J].

Impacts of changes in climate and landscape pattern on ecosystem services

[J].

Comparison of metaheuristic cellular automata models: A case study of dynamic land use simulation in the Yangtze River Delta

[J].

Analysis on landscape pattern change and ecosystem services value of modern agriculture corridor: A case study of Jingcheng Highway

[J].

Site condition classification of Longquan Mountain Urban Forest Park in Chengdu

[J].

成都市龙泉山城市森林公园立地条件类型划分研究

[J].

Characteristics of typical plant communities and climate effects in Long-quan Mountain Urban Forest Park

[J].

龙泉山城市森林公园典型植物群落特征与气候效应研究

[J].

Temporal analysis of climate change and its relationship with vegetation cover on the north china plain from 1981 to 2013

[J].

1981—2013华北平原气候时空变化及其对植被覆盖度的影响

[J].

Spatiotemporal changes of vegetation coverage in Inner Mongolia based on the dimidiate pixel model and intensity analysis

[J].

基于像元二分法和强度分析方法的内蒙古植被覆盖度时空变化规律分析

[J].

An analysis of dynamic changes in vegetation coverage in Chongqing Municipality using MODIS/Terra NDVI data

[J].

基于MODIS数据的重庆市植被覆盖度动态变化研究

[J].

Estimation of vegetation fraction in the upper basin of Miyun Reservoir by remote sensing

[J].

密云水库上游植被覆盖度的遥感估算

[J].

Dynamic monitoring of the annual maximum vegetation coverage in Jinan City based on MODIS data

[J].

基于MODIS数据的济南市年最大植被覆盖度动态监测

[J].

Changes of vegetation coverage in the Loess Plateau in

2000—2009年黄土高原地区植被覆盖度时空变化

[J].

Extraction of vegetation coverage and analysis of landscape pattern in rare earth mining area based on Landsat image

[J].

基于Landsat影像的离子稀土矿区植被覆盖度提取及景观格局分析

[J].

An analysis of land use changes and driving forces of Dajiuhu wetland in Shennongjia based on high resolution remote sensing images: Constraints from the multi-source and long-term remote sensing information

[J].

基于高分辨率遥感影像的神农架大九湖湿地土地利用类型变化及其驱动力分析——来自长时间尺度多源遥感信息的约束

[J].

Temporal and spatial changes of vegetation coverage and its topographic differentiation in temperate continental semi-arid monsoon climate region

[J].

温带大陆性半干旱季风气候区植被覆盖度时空变化及其地形分异研究

[J].

Spatial-temporal dynamics of upland meadow coverage on Wugong Mountain based on TM NDVI

[J].

基于TM NDVI的武功山山地草甸植被覆盖度时空变化研究

[J].

Spatiotemporal variations and topographic differentiation of fractional vegetation cover in typical counties of Loess Plateau

[J].

黄土高原典型县域植被覆盖度时空变化及地形分异特征

[J].

Analysis on temporal and spatial changes of land use pattern in Yangzonghai basin

[J].

阳宗海流域土地利用景观格局时空变化分析

[J].

Landscape pattern change of vegetation coverage in hilly area of central Sichuan, Southwest China based on MODIS NDVI

[J].

基于MODIS NDVI的川中丘陵区植被覆盖度景观格局变化

[J].

Analysis on the landscape pattern characteristics of fractional vegetation coverage based on MODIS data in Sichuan

[J].

基于MODIS数据的四川植被覆盖度景观格局特征分析

[J].

Evolution of wetland landscape pattern and its driving factors in Beijing

[J].

北京湿地景观格局演变特征与驱动机制分析

[J].

Environmental geology of the Longquanshan Urban Forest Park, Chengdu, Sichuan

[J].

浅析四川成都龙泉山城市森林公园主要环境地质问题

[J].

Study on species selection in vegetation restoration of the Longquan Mountain Urban Forest Park in Chengdu

[J].

成都市龙泉山城市森林公园植被恢复中物种选择研究

[J].