1 引 言

21世纪以来,随着城市的不断发展和灾害问题的日益突出,城市防灾减灾已经成为城市安全研究的关键问题。作为城市防灾减灾的重要场所和有效途径,应急避难场所在降低城市灾害风险、提高城市灾害韧性方面正发挥着越来越重要的作用,应急避难场所的规划建设和相关理论研究也受到越来越多的关注和重视。目前国内外的研究主要集中在应急避难场所的建设及规划设计[1,2]、避难行为规律[3,4]、运营管理[5]、指标[6-8]、方法模型[9,10]等方面。在对城市应急避难场所的应急避难能力与综合防灾能力评价方面,很多学者都进行了研究,应用的方法主要有:基于加权Voronoi图法、层次分析法、灰色关联与熵值权重法、网络优化模型与加权评分法、2sFCA模型法、数据包络分析法等[11]。如日本学者Tetsuya和Kayoko[12]应用GIS对日本地震后应急避难场所的分配情况进行定量分析和适宜性评价;Anhorn等[13]引入了开放空间适应性指数,用于对灾害发生后的应急计划和避难所开放空间的适宜性进行排名;Ma等[14]运用多层次模糊综合评价方法评价了乡村的地震疏散能力;吴宗之等[15]基于模糊集值理论,以层次分析法为基础,从规划设计、内部硬件设施和外部软件环境三方面构建了应急避难所应急适应能力评价模型;陈志芬等[16]应用数据包络分析(DEA)方法,从规划建设和运营维护两个阶段,对应急避难场所的投入产出效率分层次进行评价;陈鹏等[17]利用综合评判物元可拓法构建城市地震应急避难场所的适宜性评价模型,证明可用于检验城市地震应急避难所建设的有效性。调研发现,不同学者对于应急避难场所评价应用的方法虽然众多,但是在评价指标的选取方面还存在一定的片面性。因此,实验在已有一些评价指标的基础上,利用AHP方法和GIS技术,从多层次、多角度选取27个评价指标构建评价指标体系,使评价结果可以更加丰富和合理。

2 研究区概况及应急避难场所简介

2.1 研究区概况

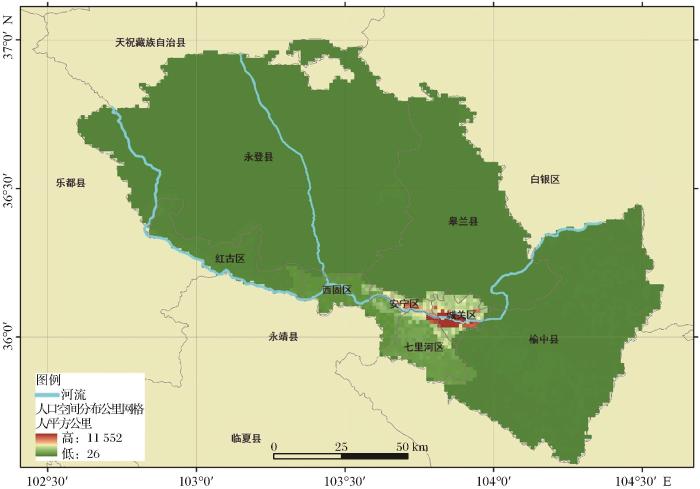

兰州是甘肃省省会,西北地区重要的交通枢纽和工业基地[20],市辖城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区5个区和榆中县、皋兰县、永登县3个县,总面积为1.31万km2,全市常住人口379.09万人[21],人口分布见图1。兰州地势西部和南部高,东北低,地貌单元丰富,有丘陵、山地、河谷、山间盆地四种[22]。地处昆仑山—秦岭构造带,位于构造活动强烈的青藏块体东北缘,北部有祁连山东段的海原大断裂、毛毛山—老虎山断裂及古浪断裂(距兰州最近距离约110 km),南部有西秦岭北缘断裂(距兰州最近距离约120 km),新构造运动强烈,易发生地震等自然灾害[23]。兰州历史上发生过多次大地震[24],还多次遭受外围邻区强震的波及,如1920年12月16日宁夏海原的8.5级大地震、1927年的古浪8.0级地震等。除地震之外,兰州市易发生崩塌、塌陷、滑坡、泥石流等形式的地质灾害[25]。

图1

图1

兰州市人口空间分布公里格网[26]

Fig.1

Lanzhou spatial distribution of population kilometer gird

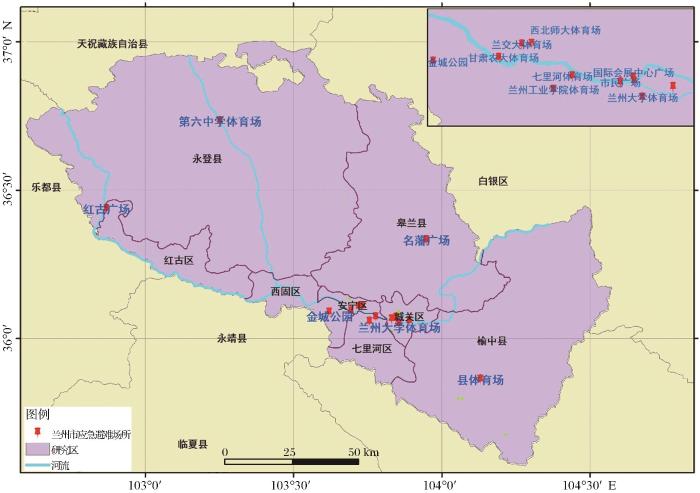

2.2 兰州市应急避难场所简介

图2

表1 兰州市应急避难场所基本情况

Table 1

| 序号 | 避难场所名称 | 所在区域 | 地址 | 等级 | 占地面积/hm2 | 可避难面积/万m2 | 可容纳人数/万人 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 城关区应急避难场所 | 城关区 | 兰州大学(校本部) | 县区级 | 5.33 | 5 | 2 |

| 2 | 七里河区应急避难场所 | 七里河区 | 七里河体育场 | 县区级 | 2.00 | 2 | 0.5 |

| 3 | 西固区应急避难场所 | 西固区 | 西固金城公园 | 县区级 | 3.33 | 2 | 1.2 |

| 4 | 安宁区应急避难场所 | 安宁区 | 兰州交通大学体育场 | 县区级 | 1.67 | 1.7 | 0.5 |

| 5 | 红古区应急避难场所 | 红古区 | 红古广场 | 县区级 | 2.00 | 2 | 0.5 |

| 6 | 永登县应急避难场所 | 永登县 | 永登六中体育场 | 县区级 | 4.00 | 3.4 | 0.5 |

| 7 | 榆中县应急避难场所 | 榆中县 | 县体育场 | 县区级 | 2.67 | 0.75 | 0.5 |

| 8 | 皋兰县应急避难场所 | 皋兰县 | 名藩广场 | 县区级 | 2.67 | 3 | 1 |

| 9 | 市体育公园应急避难场所 | 城关区 | 市体育公园 | 市级 | 5.80 | 5.8 | 2 |

| 10 | 市民广场应急避难场所 | 城关区 | 市民广场 | 市级 | 3.07 | 3.1 | 0.5 |

| 11 | 甘肃国际会展中心广场应急避难场所 | 城关区 | 甘肃国际会展中心广场 | 市级 | 3.67 | 3.7 | 0.54 |

| 12 | 兰州文理学院体育场应急避难场所 | 城关区 | 兰州文理学院体育场 | 市级 | 2.00 | 1.9 | 1 |

| 13 | 西北师范大学体育场应急避难场所 | 安宁区 | 西北师范大学体育场 | 市级 | 5.20 | 5.2 | 1 |

| 14 | 甘肃农业大学体育场应急避难场所 | 安宁区 | 甘肃农业大学体育场 | 市级 | 3.33 | 3.3 | 1 |

| 15 | 兰州工业学院体育场应急避难场所 | 七里河区 | 兰州工业学院体育场 | 市级 | 2.80 | 2.8 | 0.5 |

截止2015年12月31日,安排建设的15个应急避难场所项目全部建设完成。

3 数据集建立

以兰州市辖区为研究区,以已建成的15个应急避难场所为研究对象,通过统计年鉴、网络资源、实地调查等流程,收集兰州市辖区基础数据,利用ArcGIS软件对数据进行数字化和矢量化,构建兰州市城区地理数据集。数据集来源与处理过程如下:

3.1 数据来源

(1)兰州市应急避难场所数据(包括位置、面积、类型等数据):兰州市应急管理局2019年10月公布的应急避难场所名单,2019年实地调研。

(2)兰州市行政区划、各区域数据(包括面积、人口、位置):《兰州市第四版城市总体规划(2011-2020)》[27],兰州市2018年统计年鉴,兰州市统计局2019年11月公布数据,2019年实地调研。

(3)兰州市道路网数据:《兰州市第四版城市总体规划(2011-2020)》,2019年Google影像地图,2019年实地调研。

(4)兰州市医院数据:兰州市2018年统计数据,兰州市卫生健康委员会统计数据,2019年10月的91卫图助手查询数据及2019年实地调研。

(5)兰州市消防站数据:《兰州市第四版城市总体规划(2011-2020)》,兰州市公安局统计数据,2019年10月的91卫图助手查询数据及实地调研。

(6)兰州市地质灾害易发区位置数据:《兰州市2019年度地质灾害防治方案》[25],《2019年兰州市重要地质灾害监测点一览表》。

(7)兰州市重大危险源类型及位置数据:《兰州市第四版城市总体规划(2011-2020)》,2019年实地调研。

3.2 数据处理

利用ArcGIS软件对各类数据进行处理:

(1)利用ArcGIS软件对兰州市规划图进行配准和矢量化。

(2)通过91卫图助手,获取兰州市1.93 m像素分辨率高德无偏移地图,提取应急避难场所、医院、消防站点、重大危险源等位置信息和数据信息(面积、名称、等级和类型等数据)。

(3)数字化各要素数据信息,通过ArcGIS测量应急避难场所与活动断层、地质灾害点等要素的直线距离,通过91位图助手测量应急避难场所与医院、消防站点、重大危险源等要素的最近道路距离,为后续分析提供数据支持。

4 兰州市应急避难场所减灾能力评价

4.1 评价方法

其中:Pi为某一应急避难场所减灾能力综合指数,Ci为该应急避难场所安全性、通达性、有效性、保障性综合得分,Wi为该应急避难场所权重值,i为评价要素。其中Pi值越高,代表应急避难场所减灾能力越好。

4.2 指标选取

应急避难场所是否能够在灾害发生时发挥其应有的功能是对其减灾能力进行评价的首要因素。对此,国内外都制定了相应的准则和规范,并将应急避难场所的安全性、可达性、场所容量及内部设施等内容作为评价指标。除了这些硬件条件,根据国内外灾害经验总结,应急避难场所的日常维护与管理、提升居民的防灾减灾意识和灾后自救能力、制定合理的应急预案等软件能力,能有效的增强城市防灾减灾能力。因此,实验根据国内外相关文献与《地震应急避难场所场址及配套设施(GB21734-2008)》[33]和《甘肃省自然灾害应急避难场所项目建设基本要求》[34]等标准规范,在应急避难场所的规划设置上,从安全性、可达性、有效性、保障性这4个层面选取评价指标,并给出各评价指标的指标内涵及赋值依据(表2)。

表2 应急避难场所减灾能力评价指标内涵及赋值依据

Table 2

| 目标层 | 准则层 | 指标名称 | 指标内涵 | 赋值依据 | 赋值 |

|---|---|---|---|---|---|

应急 避难 场所 减灾 能力 评价 指标 体系 | 安全性 | 地形平坦空旷 | 应急避难场所应选择地势较为平坦空旷、地势略高、 易于排水、适宜搭建帐篷和简易活动房的地形。 | 地势比较平坦且地势略高 | 5 |

| 地势不够平坦或地势偏低 | 3 | ||||

| 地势不够平坦且地势偏低 | 1 | ||||

| 避开活动断层 | 应急避难场所应避开活动断层。 | 距离活动断层500 m以外 | 5 | ||

| 距离活动断层100~500 m之间 | 3 | ||||

| 距离活动断层100 m以内 | 1 | ||||

| 避开软土区 | 应急避难场所应避免建在软土区,防止因地震造 成的砂土液化、软土震陷等。 | 没有位于软土区 | 5 | ||

| 位于软土区 | 1 | ||||

| 避开自然灾害易发地段 | 应急避难场所应避开可能发生滑坡、崩塌、塌陷、 泥石流的灾害点。 | 不在自然灾害易发地段 | 5 | ||

| 在自然灾害易发地段 | 1 | ||||

远离重大 危险源 | 应急避难场所应避开易燃、易爆、严重污染源及有 毒危险品存放点等区域。 | 距离重大危险源1 000 m以外 | 5 | ||

| 距离重大危险源500~1 000 m之间 | 3 | ||||

| 距离重大危险源5 00 m以内 | 1 | ||||

| 在高层建筑物垮塌范围之外 | 应急避难场所应处于周围建(构)筑物倒塌影响范 围以外,并应保持安全距离。 | 不在高层建筑物垮塌范围之内 | 5 | ||

| 在高层建筑物垮塌范围之内 | 1 | ||||

| 通达性 | 与最近医院的距离 | 应急避难场所离医院的距离越近,受伤的灾民就 可以越快得到救助。 | 最近医院距离500 m以内 | 5 | |

| 最近医院距离500~2 000 m以内 | 3 | ||||

| 最近医院距离2 000 m以外 | 1 | ||||

| 与最近消防站的距离 | 消防站是灾害发生后救灾减灾的重要力量,应急 避难场所离消防站的距离越近,就可以越快开展 救助,充分发挥应急避难场所的减灾功能。 | 最近消防站距离500 m以内 | 5 | ||

| 最近消防站距离500~2 000 m以内 | 3 | ||||

| 最近消防站距离2 000 m以外 | 1 | ||||

| 避难场所出入口分布与形态 | 应急避难场所要有足够的疏散出口,且出入口朝 向越多疏散越快。 | 有足够的疏散出口,且至少有两个 以上朝向 | 5 | ||

| 疏散出口较少或仅有1个朝向 | 3 | ||||

| 疏散出口较少,且仅有1个朝向 | 1 | ||||

周边道路 连通性 | 应急避难场所应具备四面开放、均可通行的四条以上、相对开放的疏散通道和运送救援物资通道。疏散道路级别由低到高依次是:支路、次干路、主干路、快速路。 | 连接道路为快速路 | 5 | ||

| 连接道路为主干路 | 3 | ||||

| 连接道路为次干路或支路 | 1 | ||||

| 标志牌设置是否合理完善 | 应急避难场所周边主干道、路口应设置救灾应急 避难场所位置、人员疏散等指向标志;场所出入口 应设置主标志;场所内各类设施应设置标志。 | 标志牌设置标准,完善,指引到位 | 5 | ||

| 标志牌设置不完善或指引不到位 | 3 | ||||

| 无标志牌 | 1 | ||||

| 有效性 | 可避难面积 | 应急避难场所的可避难面积越大,供给能力越大, 有效性越高。 | ≥5 hm2 | 5 | |

| ≥0.5 hm2 | 3 | ||||

| ≥0.2 hm2 | 1 | ||||

| 可避难人口数 | 应急避难场所可容纳的受灾群众数量越多,服务 效率越高,有效性越高。 | 可容纳2万人以上 | 5 | ||

| 可容纳1~2万人 | 3 | ||||

| 可容纳1万人以下 | 1 | ||||

应急医疗救护与卫生防疫 设施 | 应急避难场所应配置临时或固定用于紧急处置 的医疗救护与卫生防疫设施。 | 建设完善的医疗救护与卫生防疫设施 | 5 | ||

| 建设医疗救护与卫生防疫设施 | 3 | ||||

| 无医疗救护与卫生防疫设施建设 | 1 | ||||

| 应急供水设施 | 应急避难场所应配置供水管网、供水车、蓄水池、 水井、机井等两种以上符合饮用水安全标准的水 源和供水设施。 | 建设完善的供水设施 | 5 | ||

| 建设供水设施 | 3 | ||||

| 无供水设施建设 | 1 | ||||

| 应急供电系统 | 应急避难场所应配置保障照明、医疗、通讯用电的 具有多路电网的供电系统或可移动发电的应急供 电系统和应急灯。 | 建设完善的供电系统 | 5 | ||

| 建设供电系统 | 3 | ||||

| 无供电系统建设 | 1 | ||||

| 应急垃圾储运设施 | 应急避难场所应配置可移动的垃圾、废弃物分类 储运设施。 | 建设完善的垃圾储运设施 | 5 | ||

| 建设垃圾储运设施 | 3 | ||||

| 无垃圾储运设施建设 | 1 | ||||

| 应急厕所设施 | 应急避难场所应配置移动厕所或暗坑式厕所。暗坑 式厕所应具备水冲条件,并附设或单独设置化粪池。 | 建设完善的厕所设施 | 5 | ||

| 建设厕所设施 | 3 | ||||

| 无厕所设施建设 | 1 | ||||

| 应急消防设施 | 应急避难场所应配置消防水源、消防工具和器材 等应急消防设施设备。 | 建设完善的消防设施 | 5 | ||

| 建设消防设施 | 3 | ||||

| 无消防设施建设 | 1 | ||||

| 应急排污设施 | 应急避难场所应设置排放管线和简易污水处理设施。 | 建设完善的排污设施 | 5 | ||

| 建设排污设施 | 3 | ||||

| 无排污设施建设 | 1 | ||||

| 应急物资储备与供应 | 应急避难场所应储备一定数量的帐蓬、衣被、方便 食品等应急生活物资。 | 有完善的物资储备与供应 | 5 | ||

| 有物资储备与供应 | 3 | ||||

| 无物资储备与供应 | 1 | ||||

| 应急通讯、监控等设备 | 应急避难场所应配置广播、监控、应急通讯等设备。 | 建设完善的通讯、监控等设备 | 5 | ||

| 建设通讯、监控等设备 | 3 | ||||

| 无通讯、监控等设备建设 | 1 | ||||

| 应急避难场所功能介绍设施 | 应急避难场所应配置救灾应急避难场所功能介 绍图板、电子屏幕等功能介绍设施。 | 有功能介绍设施 | 5 | ||

| 无功能介绍设施 | 1 | ||||

| 保障性 | 建立应急预案 | 各级地震部门要会同当地社区政府,根据避难场所的建设要求,制定相应的避难应急预案,逐步完善破坏性地震应急预案体系,使破坏性地震的应急预案延伸到社区。 | 有应急预案 | 5 | |

| 无应急预案 | 1 | ||||

| 日常维护管理 | 应急避难场所的主管部门应对物资储备情况、设施维护情况、宣传演练情况等进行定期检查。 | 日常维护管理到位 | 5 | ||

| 日常维护管理不到位 | 3 | ||||

| 避难宣传教育 | 应急避难场所的相关部门应利用网络、广播电视等新闻媒体或宣传栏、宣传手册等方式宣传应急避难场所的功能、设施、位置、目的、意义等信息。 | 宣传教育到位 | 5 | ||

| 宣传教育不到位 | 3 | ||||

| 应急培训演练 | 应急避难场所的相关部门应定期组织开展应急培训和演练,使群众增强应急意识,保证灾后人员疏散和安置的有条不紊,并使预案更有针对性和可操作性。 | 有培训演练 | 5 | ||

| 无培训演练 | 1 |

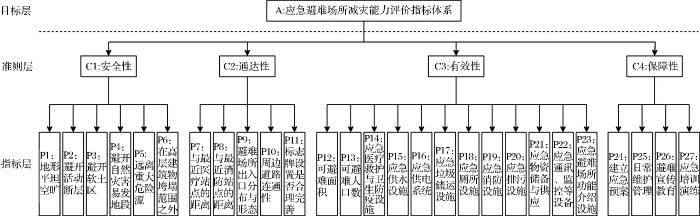

4.3 模型构建

根据层次分析法把问题条理化、层次化的步骤,首先将应急避难场所的减灾能力评价指标分解成3层,分别是目标层、准则层、指标层,最终构建出兰州市应急避难场所减灾能力评价的递阶层次结构模型(图3)。

图3

图3

应急避难场所减灾能力评价的层次分析模型

Fig.3

AHP model of disaster mitigation capacity evaluation of emergency shelters

4.4 模型计算

为了获取各指标的权重,实验在中国科学院、中国工程院、中国地震局对5位环境战略决策、应急管理和灾害学领域的专家进行专家咨询,每位专家针对应急避难场所的减灾能力指标因素分别进行两两比较。经过3轮的调查,意见趋于一致,得到最终的结果。依据调查咨询结果,初步确定各指标的权重,并构建各准则层、指标层等层次的判断矩阵。判断矩阵经过一致性检验,都具有满意的一致性,

表3 各要素权重值

Table 3

| 目标层 | 准则层 | 一级权重 (w1) | 指标层 | 二级权重 (w2) |

|---|---|---|---|---|

应急 避难 场所 减灾 能力 评价 指标 体系 | C1: 安全性 | 0.315 9 | P1:地形平坦空旷 | 0.063 1 |

| P2:避开活动断层 | 0.052 7 | |||

| P3:避开软土区 | 0.050 8 | |||

| P4:避开自然灾害易发地段 | 0.053 5 | |||

| P5:远离重大危险源 | 0.052 3 | |||

| P6:在高层建筑物垮塌范围之外 | 0.043 5 | |||

C2: 通达性 | 0.241 3 | P7:与最近医院的距离 | 0.053 0 | |

| P8:与最近消防站的距离 | 0.053 0 | |||

| P9:避难场所出入口分布与形态 | 0.033 2 | |||

| P10:周边道路连通性 | 0.060 1 | |||

| P11:标志牌设置是否合理完善 | 0.041 9 | |||

C3: 有效性 | 0.258 3 | P12:可避难面积 | 0.018 3 | |

| P13:可避难人口数 | 0.018 3 | |||

| P14:应急医疗救护与卫生防疫设施 | 0.021 2 | |||

| P15:应急供水设施 | 0.025 2 | |||

| P16:应急供电系统 | 0.025 2 | |||

| P17:应急垃圾储运设施 | 0.025 2 | |||

| P18:应急厕所设施 | 0.025 2 | |||

| P19:应急消防设施 | 0.021 2 | |||

| P20:应急排污设施 | 0.021 2 | |||

| P21:应急物资储备与供应 | 0.021 2 | |||

| P22:应急通讯、监控等设备 | 0.021 2 | |||

| P23:应急避难场所功能介绍设施 | 0.014 9 | |||

C4: 保障性 | 0.184 5 | P24:建立应急预案 | 0.066 6 | |

| P25:日常维护管理 | 0.042 6 | |||

| P26:避难宣传教育 | 0.037 7 | |||

| P27:应急培训演练 | 0.037 7 |

表4 兰州市应急避难场所综合评分

Table 4

| 序号 | 应急避难场所名称 | 安全性 | 通达性 | 有效性 | 保障性 | Pi |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 城关区应急避难场所 | 1.579 5 | 0.873 8 | 1.241 1 | 0.923 0 | 4.617 4 |

| 2 | 七里河区应急避难场所 | 1.453 5 | 0.793 2 | 1.139 3 | 0.837 8 | 4.223 8 |

| 3 | 西固区应急避难场所 | 1.579 5 | 0.687 2 | 1.117 5 | 0.847 6 | 4.231 8 |

| 4 | 安宁区应急避难场所 | 1.370 3 | 0.873 8 | 1.054 5 | 0.923 0 | 4.221 6 |

| 5 | 红古区应急避难场所 | 1.579 5 | 0.873 8 | 1.030 5 | 0.923 0 | 4.406 8 |

| 6 | 永登县应急避难场所 | 1.579 5 | 0.701 4 | 1.046 5 | 0.923 0 | 4.250 4 |

| 7 | 榆中县应急避难场所 | 1.579 5 | 0.927 6 | 1.004 1 | 0.923 0 | 4.434 2 |

| 8 | 皋兰县应急避难场所 | 1.579 5 | 0.873 8 | 1.075 1 | 0.847 6 | 4.376 0 |

| 9 | 市体育公园应急避难场所 | 1.579 5 | 0.767 8 | 1.156 3 | 0.772 2 | 4.275 8 |

| 10 | 市民广场应急避难场所 | 1.474 9 | 0.782 0 | 1.004 1 | 0.923 0 | 4.184 0 |

| 11 | 甘肃国际会展中心广场应急避难场所 | 1.579 5 | 0.578 0 | 1.046 5 | 0.923 0 | 4.127 0 |

| 12 | 兰州文理学院体育场应急避难场所 | 1.370 3 | 0.595 4 | 1.133 5 | 0.923 0 | 4.022 2 |

| 13 | 西北师范大学体育场应急避难场所 | 1.579 5 | 0.873 8 | 1.119 7 | 0.923 0 | 4.496 0 |

| 14 | 甘肃农业大学体育场应急避难场所 | 1.579 5 | 0.782 0 | 1.075 1 | 0.923 0 | 4.359 6 |

| 15 | 兰州工业学院体育场应急避难场所 | 1.474 9 | 0.913 4 | 1.054 5 | 0.923 0 | 4.365 8 |

5 结果与分析

(1)从安全性的角度来看,兰州文理学院体育场应急避难场所和兰州交通大学体育场应急避难场所的得分最低。其中兰州文理学院体育场避难场所选址较好,位于地形平坦区域,且远离活动断层、灾害易发地段和软土区域,但其距离加油站的距离为260 m,具有潜在危险,导致其安全性得分较低;而兰州交通大学体育场避难场所距离医院和消防站点距离都较近,周边道路情况良好,出入口较多,但距离加油站和地质断裂带距离较近,同样具有一定的潜在危险性。

(2)从通达性的角度来看,榆中县应急避难场所得分较高,这是由于其周边道路等级较高,避难场所的疏散出口朝向较多,且距离医院等保障性场所较近;而且,从通达性的结果可以看出,县区级应急避难场所的平均通达性得分高于市级应急避难场所,这可能与县区级的人口密度,车辆密度、道路等级和道路分布有关,往往县区级应急避难场所四周的道路等级高,道路结构简单,疏散口数量和朝向更多,有利于疏散,而市级应急避难场所,例如甘肃国际会展中心广场应急避难场所,南面临靠黄河,仅北面依靠一条主干道,跨河需要通过金雁大桥,这直接降低了该避难场所到周边医院、消防站的通达度,且广场上标志牌设置不够完善。

(3)从有效性来看,城关区应急避难场所得分较高。城关区应急避难场所设立在兰州大学,应急避难场所面积大,可容纳周边高人口密度受灾群众的数量多,且兰州大学有完善的医疗、卫生、消防、供水、照明等设施,各类保障性设施的功能完善,更有明显的避难指示牌与通达的道路和出口,有利于不同区域的人群就近寻找避难场所。有效性较差的是榆中县应急避难场所和市民广场应急避难场所,榆中仅设有一个避难场所,容纳度和保障设施是否能负担得起整个县域绝大部分人口需求还有待研究;而市民广场应急避难场所的可避难人数少于其余避难所,同时应急设施设置的不够完善,导致其有效性得分较低。

(4)从保障性来看,市体育公园应急避难场所相对较差。作为兰州市应急指挥中心所在地,市体育公园应急避难场所承载着整个城市应急避难的指挥、宣传、培训等,其周边道路通达性较好,广播、图像监控、有线通讯配备齐全,能达到全覆盖,同时场所主干道、出入口、功能区、各类设施标志牌设置合理、清楚。但是从避难场所面积来看,其可避难面积较小,且处于人口分布密集区域,避难所的承载力不够;另外其避难宣传教育做的不够到位,应急培训演练的力度也不够,这些都导致其作为兰州市应急指挥中心,整体的应急保障能力较差,因而保障性得分较低。

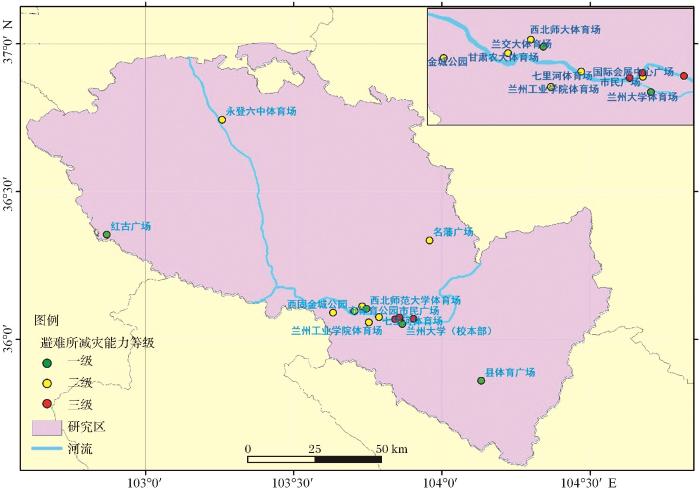

兰州市应急避难场所减灾能力评价等级如图4所示,根据评价结果可以将其减灾能力分为3个等级,从高到低依次为一级、二级、三级。从综合得分来看,城关区应急避难场所、西北师范大学体育场应急避难场所、兰州工业学院体育场应急避难场所等设立在大学的应急避难场所的平均得分更高,这些避难场所往往拥有较高的通达度,较多出口和朝向,具有容纳更多人口的体育场和田径场,日常配备完善的基础保障设施,且在周边人口有较高的认知度。今后应加强救援物资的储备,做好日常管理和维护工作,增加标志牌设置,同时做好宣传工作。市体育公园、市民广场及兰州文理学院体育场应急避难场所的综合得分较低,这主要是受限于避难场所的面积和交通,这些避难场所设立在人口集聚,车流量密度大的城区中心位置,避难场所面积较小,避难场所出入口较少,所能容纳的人口数量有限,同时也不利于日常进行大规模的应急培训演练,且周边的道路规划复杂,通达性和保障性导致其综合得分较低。对于这些场所,应该增加相应的应急基础设施,建立快速有效的交通疏导、受灾人口收纳和分流的应急预案和规划,同时加大宣传教育、应急培训和演练的力度;在进行应急避难建设中应加强地面建筑的抗震级别设置,进行物资储备时,注意加强对帐篷等救援物资的储备工作。

图4

图4

应急避难场所减灾能力评价等级

Fig.4

Disaster reduction capability evaluation level of emergency shelters

6 结 语

兰州市是国家确定的地震重点监视防御城市之一,随着城市化建设进程的加快,兰州市城区适宜避震的空旷场地日益减少,城市综合防灾功能滞后的矛盾日益突出,应急避难场所的调研及减灾能力评价对该地区以及邻近城市健康发展具有十分重要的参考价值。实验以GIS为数据存储和处理平台构建数据集,并结合AHP从安全性、通达性、有效性和保障性4个层面构建评价指标体系,对兰州市应急避难场所减灾能力进行综合评价,为其他大中型城市应急避难场所的评价提供了一个典型案例。

每个城市都应根据各自的灾害特点和实际需求,科学合理的规划和建设不同类型、不同层次的应急避难场所。总体来讲,目前兰州市已建立的应急避难场所综合减灾能力整体情况良好,但是还存在一些问题,在今后的规划和建设中应从以下几个方面重点改进:

(1)目前制约兰州市应急避难场所发展的关键问题是兰州市应急避难场所分布不均且数量不足。应急避难场所的布局、规模和数量不仅要和该地区的人口规模和数量相匹配,还要将城市未来的发展规模和空间布局作为避难所总体建设规划的重要依据。在兰州市现有空地不足的情况下,可充分利用公园、广场、学校及当地大型体育场馆等进行应急避难场所的规划和改建,以保证当灾难发生时有足够的空间供居民使用的同时,又不会过度浪费城市空间。

(2)未来应加快推进兰州市应急避难场所的标准化规范化、尽快出台兰州市应急避难场所应急预案、加强兰州市应急避难场所的信息公开。只有首先制定出合理完善的相关管理办法和应急预案,保证所有规章制度的规范化和标准化,应急避难场所的使用和监管才有法可依、有章可循;只有加大避难所的信息公开和宣传力度,让民众都能方便快捷地查询和了解本市应急避难场所的位置和相关避难常识,才能保证灾难来临时人们能做到心中不慌、有秩序的进行疏散和避难。

参考文献

Planning construction of earthquake emergency shelters and urban disaster reduction

[J].

地震应急避难场所的规划建设与城市防灾

[J].

Planning and construction of emergency: a study based on surveying data of Yushu earthquake

[J].

应急避难场所的规划建设——基于玉树地震调查数据的研究

[J].

Based on the seismic behavior psychological refuge shelter space system research

[D].

基于地震避难行为心理的避难地空间体系研究

[D].

Based on behavioral characteristics of Lushan county outdoor emergency shelters design strategy research

[D].

基于行为特征的芦山县城室外应急避难场所设计策略研究

[D].

Study of operations management mechanism design to urban emergency shelter

[J].

城镇应急避难场所运营管理机制设计探讨

[J].

Mitigation capabilities evaluation system of Beijing earthquake emergency shelters

[J].

北京市地震应急避难场所减灾能力评价体系的研究

[J].

Open space suitability analysis for emergency shelter after an earthquake

[J].

Research on city emergency shelter operation capacity evaluation index system—taking a certain city emergency shelter during Wenchuan earthquake for example

[J].

基于制约因素的城市应急避难场所运行能力评价指标体系构建——以汶川地震时某城市应急避难场所为例

[J].

A GIS-based model to determine site suitability of emergency evacuation shelters

[J].

The model of the secondary seismic vulnerability of the building and the evaluation method of the emergency shelter’s suitability

[D].

建筑物二次地震震害评估模型及应急避难场所适宜性评价方法研究

[D].

Research of suitability assessment of urban emergency shelters based on GIS: a case of Shenzhen

[D].

基于GIS的应急避难场所适宜性评价——以深圳市地震应急避难场所为例

[D].

Suitability analysis for the emergency shelters allocation after an earthquake in Japan

[J].

Open space suitability analysis for emergency shelter after an earthquake

[J].

Study on evaluation of earthquake evacuation capacity in village based on multi-level Grey evaluation

[J].

On assessment method to emergency shelter adaptation by using the statistic theory for fuzzy centralization

[J].

基于模糊集理论的城市应急避难所应急适应能力评价方法研究

[J].

Efficiency assessment of emergency shelter based on bounded variables DEA model

[J].

基于有界数据包络分析(DEA)模型的应急避难场所效率评价

[J].

Analysis of the suitability of urban earthquake emergency refuge suitability comprehensive evaluation model and its empirical research

[J].

城市地震应急避难所适宜性综合评判物元可拓模型及实证研究

[J].

Earthquake of magnitude

2018年4月9日~12月24日甘肃省内

Predictive analysis of potential earthquake induced geological hazards in Lanzhou new district

[J].

兰州新区潜在地震地质灾害预测分析

[J].

State council on the overall urban planning in Lanzhou: letter of state

[2015]No.109[EB/OL]. (

国务院关于兰州市城市总体规划的批复:国函

[2015]

2019 Lanzhou National Economic and Social Development statistical Bulletin

[EB/OL]. (

2019年兰州市国民经济和社会发展统计公报

[EB/OL].(

GIS-based analysis of landslide and debris flow hazard in Lanzhou

[J].

基于GIS的兰州滑坡与泥石流灾害危险性分析

[J].

The 2019 Geological Disaster Prevention Plan of Lanzhou

[EB/OL]. (

兰州市2019年度地质灾害防治方案

[EB/OL]. (

China Population Distribution Kilometer Gridded Data Set

Data Registration and Publishing System of Resource and Environment Science and Data Center[DB].DOI:10.12078/2017121101 [本文引用: 1]

中国人口空间分布公里网格数据集

[DB].

The Fourth Edition of Lanzhou City Master Plan

(

兰州市第四版城市总体规划

(

Shared decision-making-transferring research into practice: the Analytic Hierarchy Process(AHP)

[J].

Emergency adaption of urban emergency shelter: analytic hierarchy process-based assessment method

[J].

城市应急避难所的应急适应能力——基于层次分析法的评价方法

[J].

Land-use suitability evaluation on emergency shelters—a case study of Guangzhou

[J].

城市应急避难场所用地适宜性评价——以广州市为例

[J].

A study of principles on emergency shelter site selection and modeling under disastrous earthquake

[J].

特大地震灾害应急避难场所选址原则与模型研究

[J].

The research on disaster-shelter suitability assessment and optimized layout for urban green space

[D].

城市绿地避灾适宜性评价及优化布局研究

[D].

National Standards of People’s Republic of China<Earthquake Emergency Shelter Site and Supporting Facilities>(G

中华人民共和国国家标准《地震应急避难场所场址及配套设施》(G